“書店”減少で大ピンチ! 全国4分の1は「書店がない」自治体に “シェア型”や“24時間営業”で苦境脱却へ

全国的に数が減少している“書店”。年々減っていくピンチを乗り越えるため、いま本屋さんが様々な進化を遂げています。

20年で約8000店舗が減少・・・国も対策に動きだす

今年4月にオープンした、入場料が必要な書店・「文喫」(名古屋・中区)。オープンして約1ヶ月、休日には入場制限がかかる時間帯があるなど盛況だということです。

新たな書店がオープンする一方、ここ数年、名古屋の老舗書店が相次いで閉店。

全国的に見ても、書店数は減少の一途をたどっています。

2005年度には1万8608店舗でしたが、先月時点で1万873店舗と約20年で8000店舗近く減っているんです。(一般社団法人日本出版インフラセンター調べ)

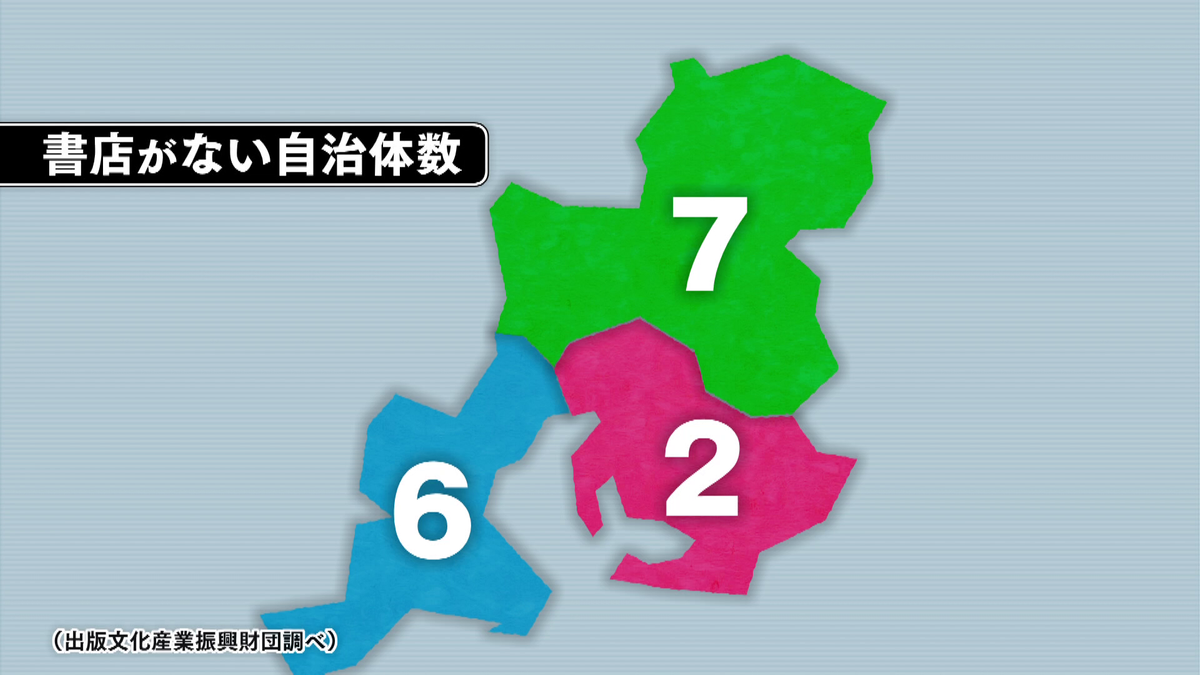

さらに、全国1741自治体のうち482、全体の4分の1以上の自治体で”書店がない”というのです。東海3県でも、愛知で2、三重で6、岐阜で7の自治体で書店がありません。

そんな現状に、ついに国が動き出しました。経済産業省は今年3月、全国の街の書店を支援するためのプロジェクトチームを立ち上げると発表。

齋藤健経済産業相:

「街中にある書店は多様なコンテンツに触れることができる場として、創造性が育まれる文化創造基盤として重要だと考えています」

「リスク軽減」も 東京・名古屋に続々誕生“シェア型書店”

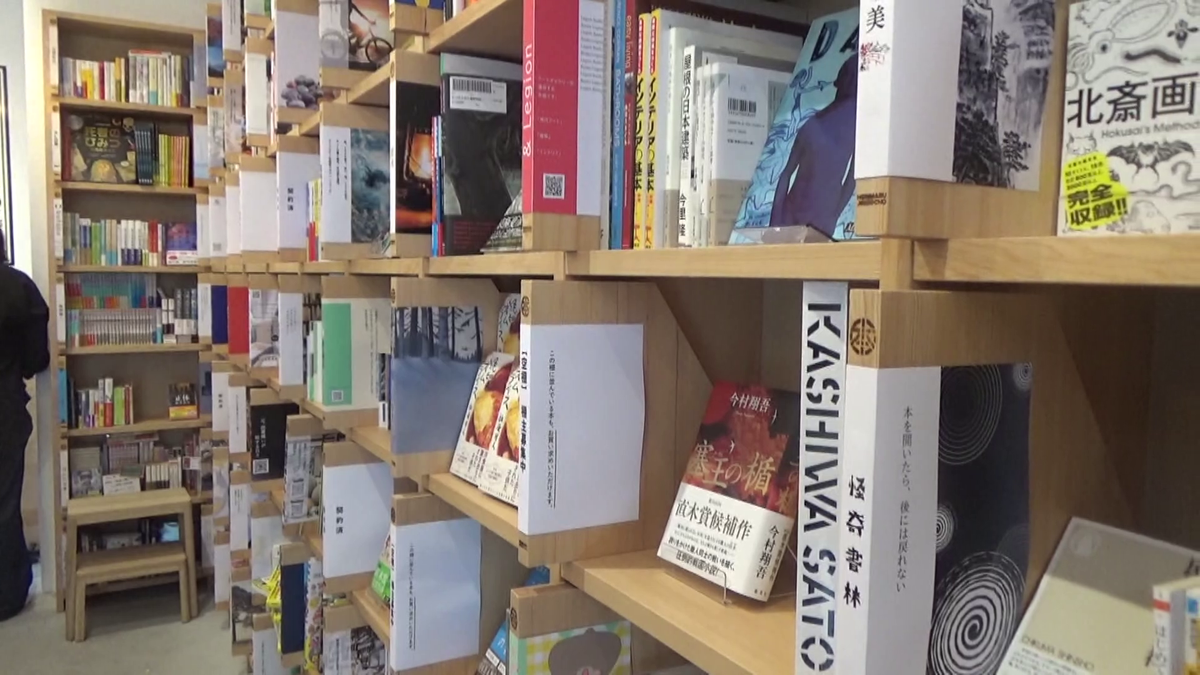

「書店の減少を食い止めたい」そんな思いで、”本の聖地”東京・神保町に今年4月にオープンしたのが、“シェア型書店”の「ほんまる」。

シェア型書店とは、一般の人が本屋の棚を借り、自身のおすすめの本などを並べ販売するというもの。月額4850円から借りることができ、一般の人だけなく、タレントや出版社など様々な人が棚を借りています。

この書店をつくったのは、直木賞作家の今村翔吾さん。

今村翔吾さん:

「いろんな人たちでリスクを分担するというカタチですよねシェア型書店というのは」「本屋ってハイリスクハイリターンのビジネスなので少しでもリスクを軽減できるという点が圧倒的に強いと思っています」