「どちらかというと、あんまり継がせたくはなかった…」父としての本音と娘が決めたきっかけとはー 200年以上続く伝統の「大矢知手延そうめん」 三重・四日市市

地域の風土に根付いてきた「大矢知手延そうめん」

三重県四日市市の大矢知(おおやち)地区にある伊藤手延製麺所。

朝早い時間から作っているのは、"大矢知手延(おおやちてのべ)そうめん"です。

夏の食べ物ですが、生産は今がピーク。仕事は午前4時ごろから始まります

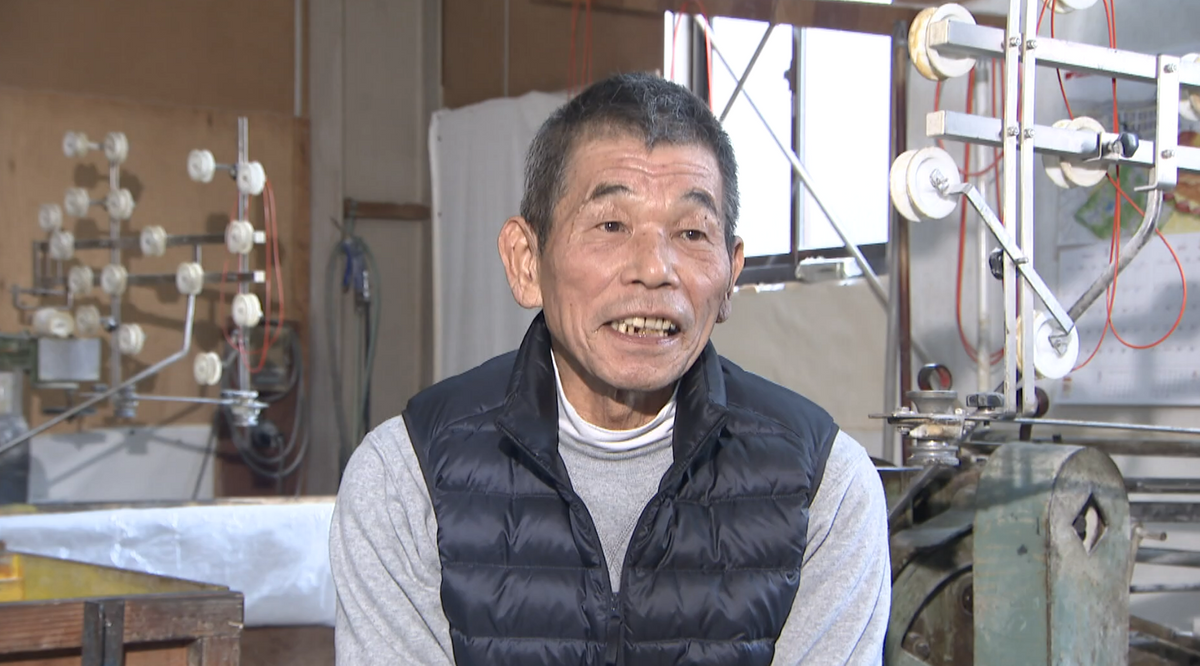

3代目・伊藤和生さん:

「(創業から)100年ちょっとやね。(継いだのは)42歳からだから、もう30年か。(跡を継ぐ前は)普通のサラリーマン。たまたま周りから言われて仕方なしに(仕事を)辞めた」

伊藤さん一家が営むこちらの製麺所は、創業から100年ほど。

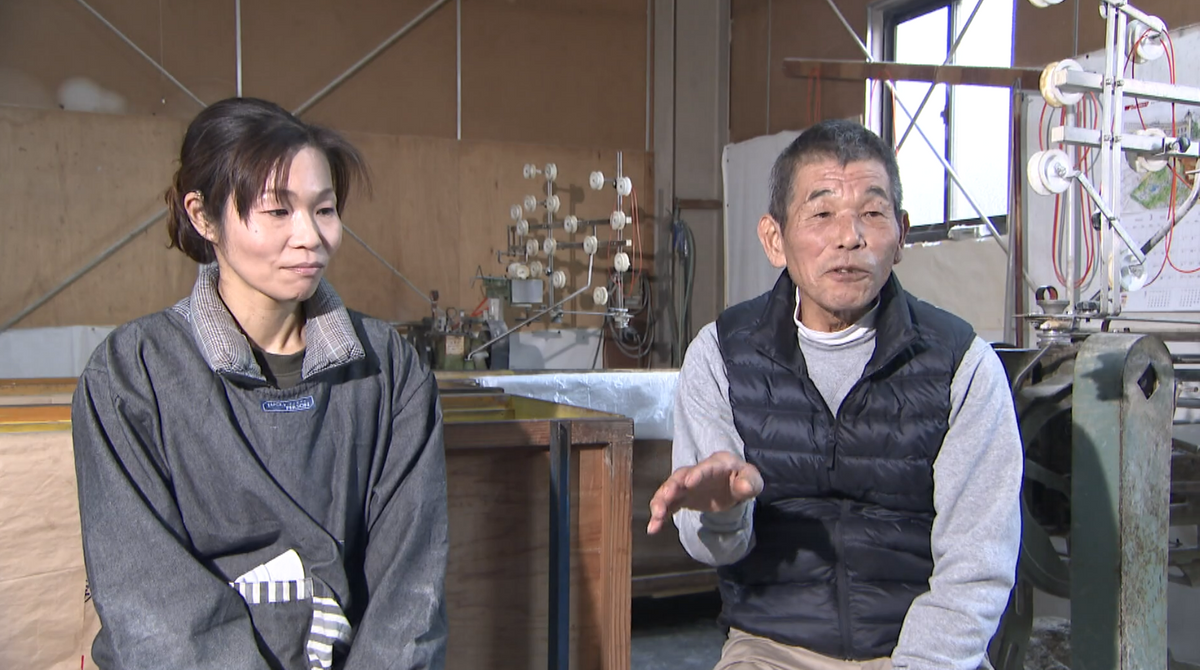

今は、4代目を継いだ娘の香織さん夫婦と共に、そうめんを作っています。

「仕方なく跡を継いだ」と言っていた和生さん。

70歳を超えた今でも最前線で働き、4代目夫婦をサポートしています。

そうめんの生地を伸ばす作業は、時代と共に機械化が進んでいます。その中にも”手延べ”と呼ぶにふさわしい技術がありました。

作業している姿をよく見ると、生地を引っ掛ける場所を手作業で変えています。

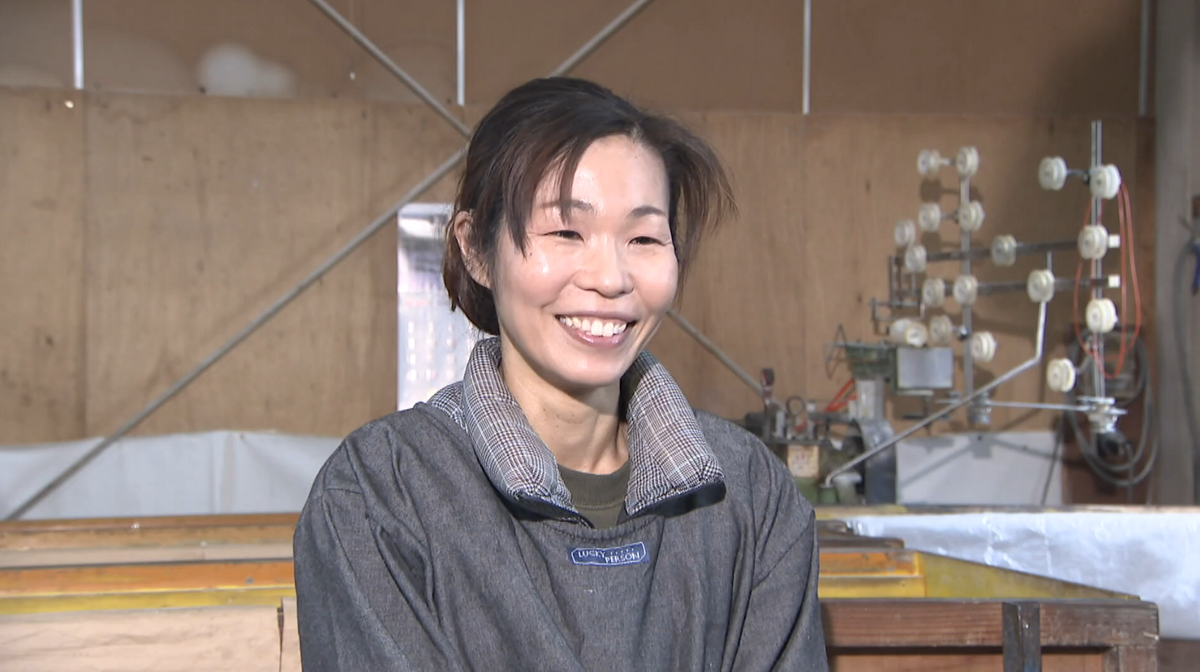

4代目・香織さん:

「麺は、暖かい日には細くなりやすいし、寒い日には太いままだったり。湿度とかも関係していて、湿度が低く乾燥している時には、麺が軟らかくなるのがゆっくりだったり……」

生地の状態や天候などの状況に合わせて、均一に延びるように微妙に調整しています。

こうして少しずつ麺を伸ばしていき、長さは最終的には2メートル以上に……。

そうめんがくっつかないように、菜箸(さいばし)で麺と麺の間を開いていきます。

「力がなくてもできるから……」と、この作業の中心は3代目の和生さんとその奥さん。

3代目・伊藤和生さん:

「もうちょっと麺が乾いてからの方がいいのだけれどさ。乾いていないのに箸を入れると麺が切れてしまうから」

香織さんはこの作業が一番好きだといいます。

4代目・香織さん:

「この作業が一番、そうめん作ってるって感じがします。昔はよく(麺を)切ってしまっていました。上手に(箸が)入らなかったんです」

伸ばされた麺は、工場の外へ運び出されます。

外気にさらして乾燥させる"かどほし"の工程です。

自然の風に揺られ、日の光を浴びたそうめんからは、小麦の優しい香りが漂います。

和生さんの妻・陽子さん:

「夏の風は乾かないです。たまにね、夏に在庫がなくなって、かどほしする場合がある。そのときにこうやって並べて干しても、カンカン照りでも麺が乾かない。冬の”鈴鹿おろし”の風が、そうめんを乾かすには適していると言われています」

夏に食べるそうめんをおいしく製造するには、鈴鹿山脈から吹き下ろす冷たい「鈴鹿おろし」が必要です。そのため、大矢知手延そうめんは昔から冬に作られてきました。

伝統を守っていくことの厳しさ

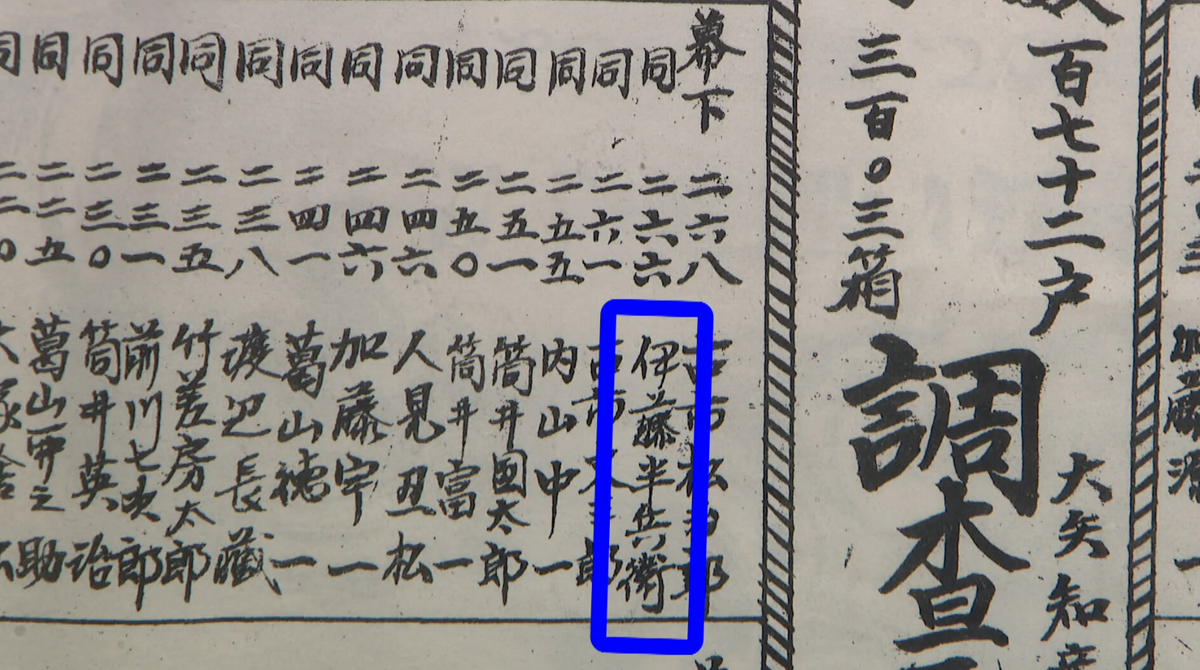

200年ほど前、この土地の住人が旅の僧侶に作り方を教わったのが始まりといわれている「大矢知手延そうめん」。

大正時代の最盛期、大矢知地区には300軒以上の製麺所があったといいます。

昭和7年(1932年)当時の古い生産量番付には、"幕下"の位置に伊藤さん一家の製麺所も名を連ねています。

しかし、後継者不足などで徐々に製麺所は減少しました。

今では、大矢知地区の製麺所は10軒を下回っています。

そうした状況にもかかわらず、4代目の香織さんはなぜ跡を継ぐことにしたのでしょうか。

4代目・香織さん:

「お母さんは嫁いでからも仕事をしていて、私はそれを見て育っているので、跡を継いでいこうと思っていました」

小さいころから家族総出のそうめん作りを見ていた香織さん。

自身も小さいときから家業の手伝いをしていたため、自然と4代目になることを決めていたそうです。

一方、3代目の和生さんからは、正反対の意外な本音が聞かれました。

3代目・伊藤和生さん:

「実際に家業を継ぐと、年老いて体が動かなくなるまで仕事をしないといけない。どちらかというと、あんまり継がせたくはなかった……」

と口では言うものの、年齢など関係なく和生さんは毎日、朝から仕事をしています。

4代目・香織さん:

「全国各地の特産となっているそうめんを調べると、大矢知そうめんがある。いつまでも途絶えないようにしていきたい」

大矢知伝統の名産品は、これからも続いていきそうです。