【そもそも.】『宿泊税』ってなあに?<特定の目的「観光振興」のために自治体が独自に定める>

最近耳にする新しい言葉、なかなか深く知らない言葉について〝そもそも〟からお伝えしていく。今週のテーマは、『宿泊税』ってなあに?

まずは『宿泊税』について知っているか?街の人に聞いた。

栃木からの女性(20代)

「宿泊税?あんまり聞いたことない。私は県外に住んでいるので、宮城県に来て税金払って、それで町が豊かになってくれるなら別にいいかな。300円くらいならって思う」

県内の男性(10代)

「なるべく安く泊まりたいなと思うけど、300円…どのくらい違うのかなと思う」

県内の男性(70代)

「入湯税もあるし、税金が何重にもかかってきているから、そういうのはやめてほしい」

県内の女性(80代)

「(Q税収の使い道について?)他県からお客さんが来るように、(仙台)城なんかももう少し、せっかく伊達政宗の人気だから、お城らしくした方がいい」

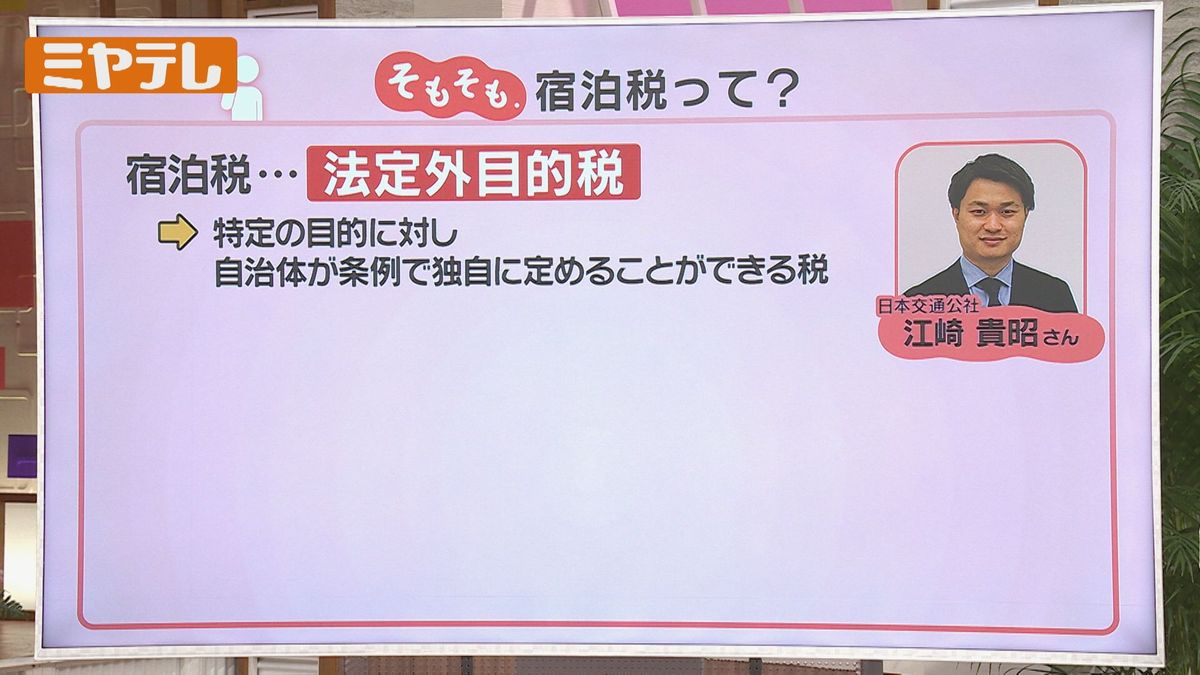

様々な意見があったが、『宿泊税』について旅行や観光に関する研究機関として国から認定を受ける日本交通公社・江崎さんに話を聞いた。

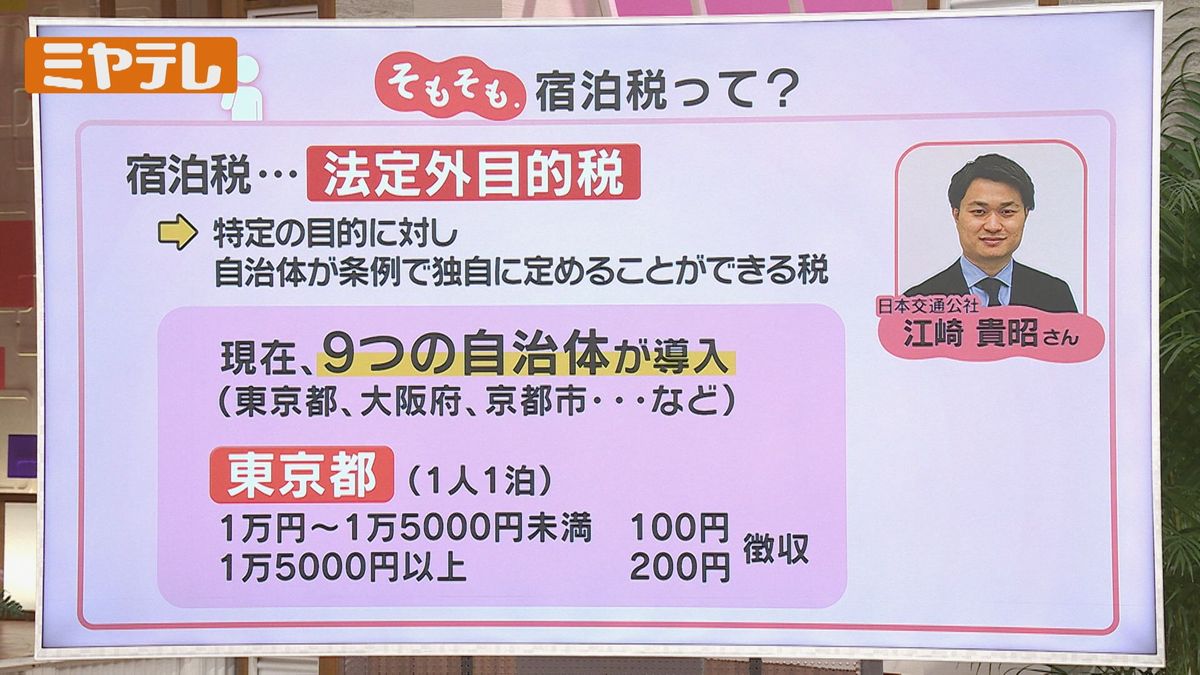

そもそも、『宿泊税』は地方税のうち「法定外目的税」というものの1つ。

じゃあ、この「法定外目的税」はどういうものか?というと、自治体が特定の目的に対して条例で独自に定めることができるという税金だ。

今回の場合、特定の目的は「観光振興」。

全国では、現在9つの自治体がこの宿泊税をすでに導入している。

最も早かったのは、東京都で2002年、次いで大阪府や京都市などだ。

例えば、東京都を例に見てみると1人1泊1万円~1万5000円未満の場合は100円、1万5000円以上の場合は200円徴収することになっている。

宮城県はというと、宮城県・観光戦略課の新妻さんに話を聞いた。

県内では2018年から『宿泊税』導入検討の議論が始まり、コロナ禍で一旦中断したものの、去年から再開され、今の状況に至る。

導入検討の背景にあるのは、国内の人口が減ったことによる観光客の減少や、インバウンド客の獲得などといった課題。