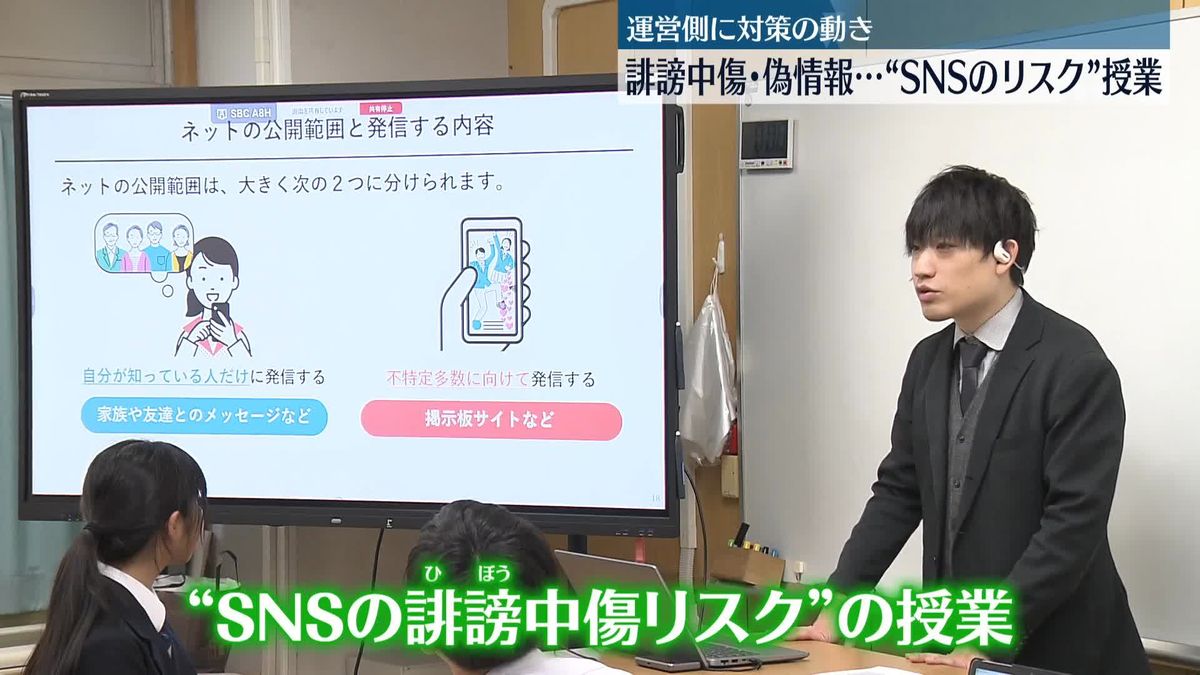

誹謗中傷・偽情報“SNSのリスク”授業

インターネット上に広がる、誹謗(ひぼう)中傷や偽情報、誤情報。SNSを運営するプラットフォーマーなどの間で対策する動きが広がっています。

「なんと、事実の6倍のスピードで『偽・誤情報』は拡散していくと」

真剣な表情で話を聞いているのは、人気インフルエンサーたち。TikTok Japanが主催した、偽情報や誤情報対策の勉強会です。

中には情報の真偽を確かめる課題も――。

「これは、めっちゃ聞いたことあって。これ人工甘味料ですよね?」「じゃあ“天然の”が、もう違う?」「でも、わからないですよ?」「どこがソース(情報源)かね」

もともと知っていた情報でも改めて調べ直すなど、慎重に検証します。

遠坂めぐさん「(偽・誤情報に)だまされちゃってる人が発信しちゃってて。全く悪意がなく拡散されてるケースも、すごく多いんだなって」

一方、LINEみらい財団が行っていたのは…。

教材を共同開発した常葉大学・酒井郷平准教授「どの範囲までだったら、情報を公開していいか」

「SNSの誹謗中傷リスク」についての授業。

こども家庭庁の調査では「悪口や嫌がらせなどをメールされたり、書き込みされたりしたことがある」子の割合は増加傾向で、2023年には5%以上に。

そうした背景などから、大学と教材を制作。例えば、サッカー日本代表の試合を見ていて、「シュート外しすぎだろ」と、つぶやきたいとき。あなたなら、どんな相手や場所に送りますか?

「親友がサッカー好きとかだったら(親友には)僕は送るべきじゃないかなと」「実際に外しすぎであるのだったら、1本も入ってないとか」「僕は、そうは思わない。傷ついちゃう」「人によるってことね」

酒井郷平准教授「この内容はいいとか、ここだったら大丈夫とは一概に言えないので、内容と場所をセットにして、リスクを考えてみてください」

今後、中学・高校を対象に、この授業を実施していくということです。