【国際女性デー】「あなたは一人じゃない」~流産や死産を“タブー”にしない~【ロンドン子連れ支局長つれづれ日記】

世界の女性の10人に1人が経験するといわれる流産。痛みや悲しみの大きさに、周囲に話すのをためらい、一人で思い悩む人も多いといいます。そうした中、タブーを破り、この問題に光を当てようと奮闘する女性がいます。4回の流産を乗り越えた彼女が今、伝えたいメッセージとは?

(NNNロンドン支局 鈴木あづさ)

■4回の流産を経験して…

フランス南部の町トゥールーズに住むイラストレーターのマチルド・リュミエルさん。自分の体験をもとに、流産や死産についての本を書きました。

マチルドさんは、夫のトマさんとの間に6歳の一人娘、モナちゃんがいます。マチルドさんはモナちゃんが生まれるまでの間に、4回の流産を経験しました。

「最初の流産を経験したとき、医師は『重い生理みたいなものですよ』って言ったんです。でも、実際は全然違いました」

4回目の流産を経験した直後、マチルドさんの妹が妊娠しました。

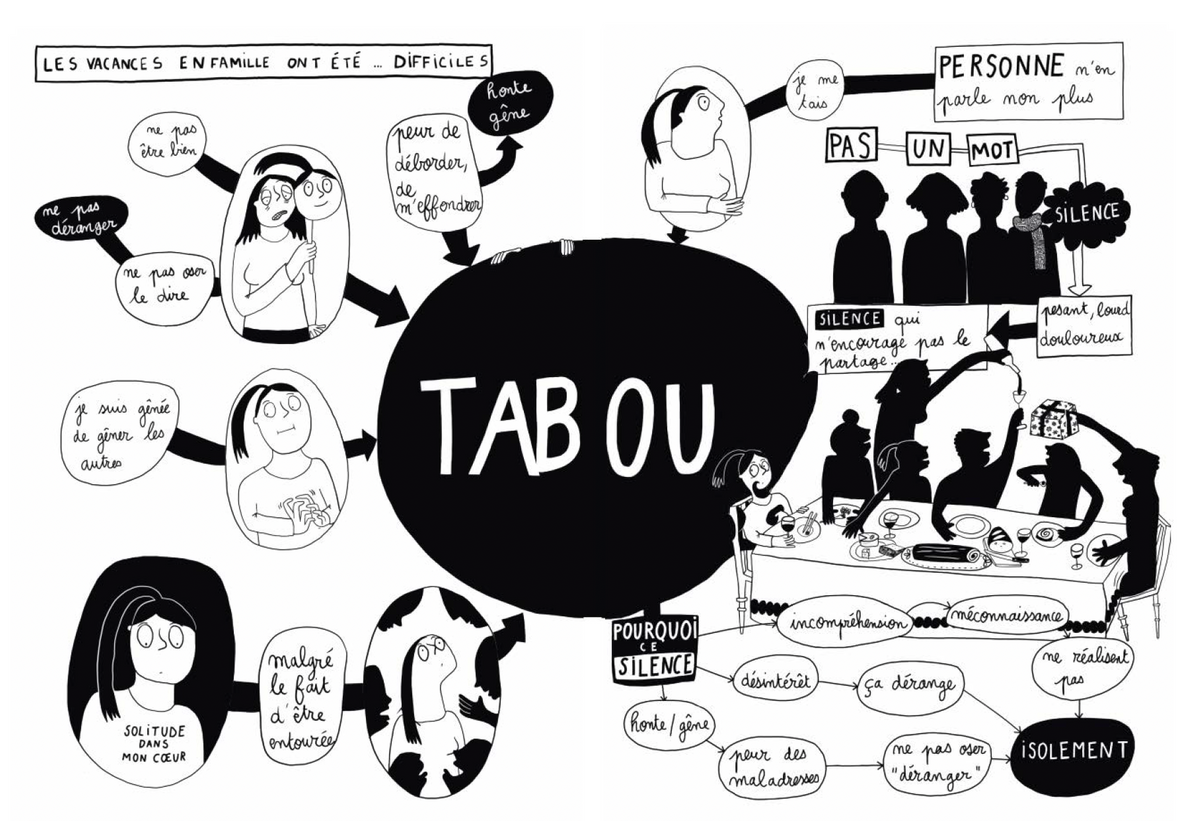

「家族は私に対して、ずっと沈黙していました。誰も私の様子すら聞いてくれなかったんです。妹の妊娠の話をされると激しい動悸(どうき)がして、誰かと話すことも苦しかった。自分の居場所が見つからなかったんです」

流産や死産で赤ちゃんを失うことは、心への負荷が大きく、周囲に話すのをためらって気づかれにくい側面があるため、うつ病や不安障害につながる恐れがあると言われています。

■“タブー”を破るため…

マチルドさんは3回目の流産の後、自身のつらい気持ちをイラストに描き始めます。それが、およそ5年後の2021年、1冊の本になりました。

「私の本は、タブーを破るための小さな小石だと思っています」

マチルドさんの本は、短編アニメとして映像化されることに。脚本を担当するナルナさんも、流産を経験した1人です。

「あの絵、黒い服の女性、胸のところに大きな穴のあいた女性…胸に迫りました。当時の私そのものだったんです。心は死んでいるのに、無理に笑ってみせている…」

マチルドさんによれば、フランスでは毎年20万件の流産があり、全妊娠の15~20%にあたるといいます。