学校や家庭以外の「居場所」…家庭環境問題の支援「はざまの少年少女」に寄り添うための寄り添わない支援とは

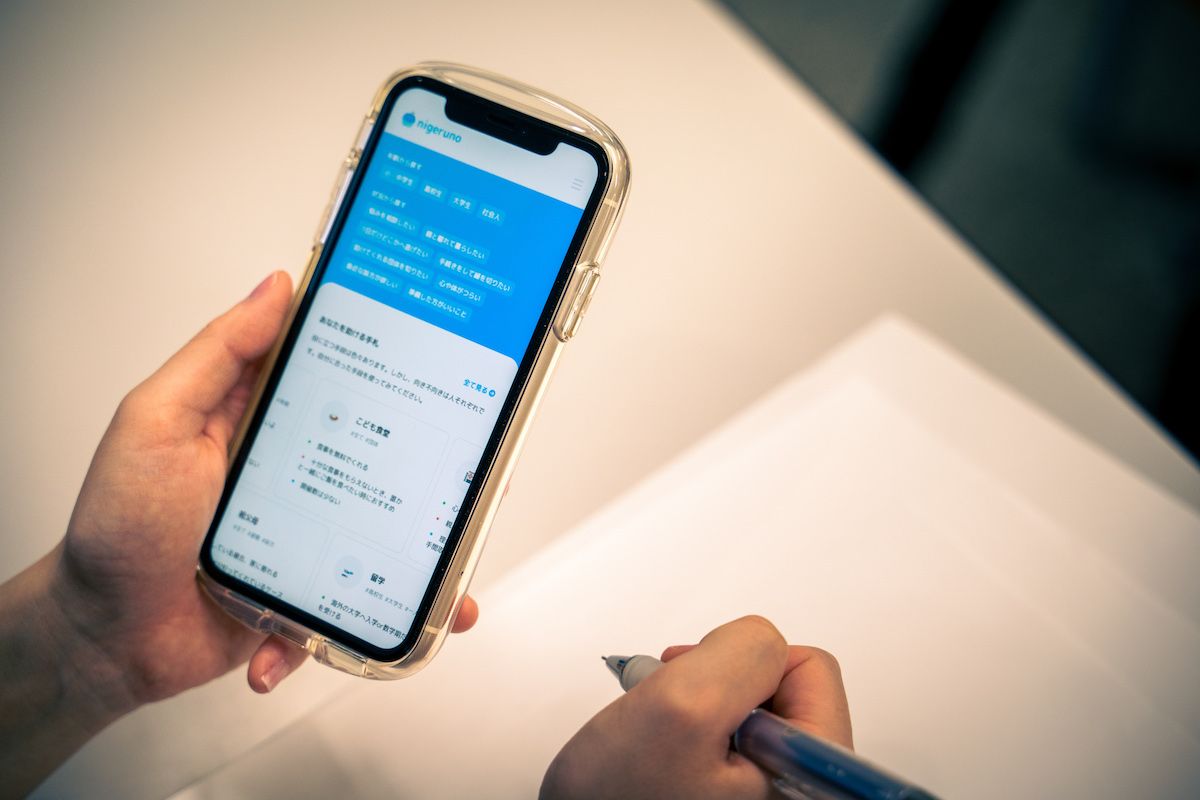

今回のゲストはNPO法人第3の家族 代表・奥村春香さん。現在は定義されにくい少年少女が所属するコミュニティで感じる課題感を“はざま”という独自の解釈で考え、課題解決のお手伝いをするNPO法人「第3の家族」の取り組みを“1分間で社会を知る動画”を掲げる「RICE MEDIA」のトムさんが迫りました。

定義されにくい少年少女の課題感 “はざま”

奥村さん「私たちは、家庭環境問題のはざまで悩む少年少女たちが、自分の居場所を見つけるための支援を行っています。

いわゆる虐待とは定義されないけど、家で新しく生まれてきている“しんどさ”みたいなものを対象にしています。

“はざま”についての具体的な例としてはいくつかあります」

・親が離婚するしないで半年もめていて、それがしんどい場合

・高い塾や習い事もいっぱいさせてくれるんだけど、親子で楽しく会話したのはいつだったっけ?みたいな、ちょっと心に穴があいている場合

・服もすごく綺麗にたたんでくれるし、なんでも買ってくれる、でも逆に自分が選択することが なくて、自分は何もできないように感じてしまう過保護すぎる場合

奥村さん「親が悪いみたいなものでもなくて、やはり親も子も揺らいでいる中での、すれ違いで子供が居場所を見失う状態が“はざま”と呼べると考えています。

こういった状態が、例えば心の病気だったり、自死だったりというリスクを招きかねないので、そういった居場所を失っている状態をなんとかしてあげたいなと思っています。

今はボランティアの方々も含めたスタッフは20名ぐらいで、 利用ユーザーは月に大体3000人ぐらいです。延べの人数が3万人ぐらいになっています」

「第3の家族」サービスに込めた思いと特徴

奥村さん「第1の家族が血縁の家族、第2の家族が地域とか学校の友達、第3の家族が顔の見えない他者としての第3の家族と考えています。

第3の家族は、第1・第2の家族に寄り添ったり、あとはその子の一生の居場所である必要はないと思っています。

最終的には第1の家族や、第2の家族から居場所を見つけてほしいけど、そこまで1人で問題に対処することは大変。そういう時に第3の家族を使ってもらい、最終的に自分の居場所を見つけられた時には、第3の家族はもう忘れてほしいなと思っています。

ある種自分の居場所を見つけてもらうための、通る道やプラットフォームだと考えていて、裏方的という意味を込めて第3の家族としてやっています」