【戦後79年】ここにも戦争があった 掩体(えんたい)に残る弾痕 住宅に神社に残る空襲の痕 草むしりに出かけた母は戻らず 福岡

終戦から15日で79年です。戦争の記憶を後世にどうつなぐのか、シリーズでお伝えしています。福岡県行橋市では軍用機の巨大な格納庫が今も残されていて、戦争の悲惨さを伝えています。

福岡県行橋市の稲童(いなどう)地区。田園地帯に突如として巨大なコンクリートの建造物が現れます。

■行橋市教委 文化財保護係・山口裕平さん

「あれが稲童掩体(えんたい)、戦時中の軍用機の格納庫です。」

これは「掩体」と呼ばれる施設です。戦時中、軍用機を隠していました。敵の空襲から軍用機を守るためです。

稲童地区の「掩体」は入り口の幅が26.8メートル、高さ5.5メートル、国内最大級の大きさで、大型機を格納していました。

現在の航空自衛隊築城基地は戦時中、海軍の飛行場として使われていて、周辺には大小およそ50基の「掩体」が作られたといいます。

■山口さん

「穴が開いてますが、正面からアメリカの軍用機が来て機銃掃射を発射して、その弾痕です。」

深々と残る戦争の爪痕。終戦間際の1945年に入り、軍事施設があった稲童地区は、たびたび空襲に見舞われました。

「掩体」の当時の姿を知る人を訪ねました。

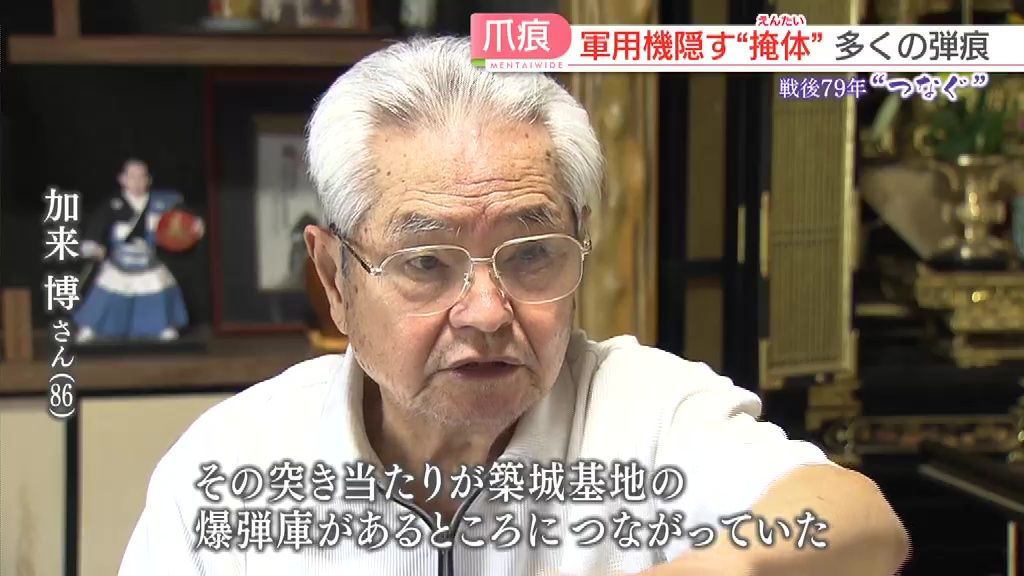

■加来博さん(86)

「掩体は終戦間際に、みんなできた。海岸沿いに(えん体と基地を結ぶ)誘導路があってね。その突き当たりが築城基地の爆弾庫があるところにつながっていた。」

今も稲童地区に住む、加来博さん(86)です。稲童地区が最初に空襲に遭ったのは1945年の3月でした。当時7歳だった加来さんは、その後も繰り返し続く空襲を鮮明に覚えていました。

■加来さん

「外に爆弾が落ちたので、そうだと思う。破片が入っている。」

家の中には今も、爆弾の破片が刺さったという跡があちらこちらに残されていました。

そして7月25日。4回目の空襲があった日の朝、加来さんの母親は「草むしりに行く」と言って家を出ていきました。

■加来さん

「昼前に区長が『おふくろが死んだ』と。飛んで帰ってきてたけど、近所に爆弾が落ちたらしい。おふくろが死んだというが、顔も見せてくれない。顔は半分、切れていたと。後から聞いた話では。子どもには見せないほうがいいだろうと。」