急増する“身寄りない高齢者” 部屋の賃貸、ごみ処理…どんな困難が? 「納骨」まで公的に支援へ【#みんなのギモン】

そこで今回の#みんなのギモンでは、「身寄りない高齢者 公的に支援へ」をテーマに、次の2つのポイントを中心に解説します。

●身寄りがないとどんな困難が?

●生活から納骨までパッケージ支援

「今は超高齢化社会です。1人で暮らす高齢者の方、とりわけ身寄りのない方への支援をどうするかが課題となっています。高齢者の一人暮らしの方はどれぐらいいるのでしょうか」

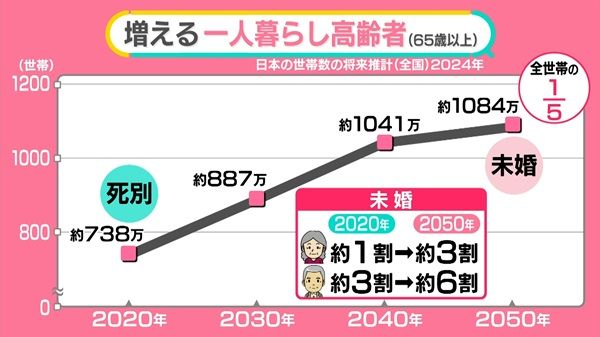

「国立社会保障・人口問題研究所によると、65歳以上の1人暮らしは2020年に約738万世帯でした。2024年における将来推計では、これが2030年には約887万世帯になります」

「働き盛りの39歳の方が高齢者の65歳になる2050年には約1084万世帯となり、今の1.5倍ほどと大幅に増える見通しです。これは全世帯の5分の1が、1人暮らしの高齢者世帯になるということです」

「では、なぜ1人暮らしが増えるのか。今多いのは、パートナーや配偶者との死別です。これが2050年になると最も多いと予測されるのが、未婚です。生涯を通じて結婚したことがないまま1人暮らしの高齢者になるということです」

「高齢者の1人暮らし世帯のうち、未婚者の割合は女性は2020年で約1割ですが、2050年は約3割に。男性は約3割から約6割に増える予想です。さらに結婚していても子どもがいない、きょうだいの数が少ないなどで、単身の高齢者が急増するとみられています」

鈴江奈々アナウンサー

「2050年は私は70歳になっているので、当然子どもたちも外に出ていると思いますし、1人で暮らしている可能性もあるので、本当に人ごとじゃないなって思います」

近野解説委員

「1人暮らしの高齢者のうち、相談したり頼ったりできる親族などがいない、いわゆる身寄りのない高齢者が直面する問題には、どんなことがあるのでしょうか。1つは、住む部屋の借りにくさです。住まいそのものに問題が生じます」

「高齢者というだけで住まいを借りる上で厳しい実態があります。65歳以上向けの物件を専門に取り扱う不動産会社『R65不動産』の調査によると、賃貸のオーナーつまり大家さんの41.8%が『高齢者の入居を受け入れていない』ということが分かりました」

「そう判断する背景には、『孤独死で事故物件化してしまう懸念がある』ということがあります」

忽滑谷こころアナウンサー

「確かに、貸す側の気持ちに立って考えてみると、リスクの少ない若い方に貸したいという気持ちは分かります。ただ4割はかなり多いですよね。身寄りのない高齢者の方からしたら、かなり大変だろうなという数字ですよね」

近野解説委員

「まさに生活の基盤をどう手に入れるか、一番大事な住まいのところで門前払いされるような現状があるということなんです」

近野解説委員

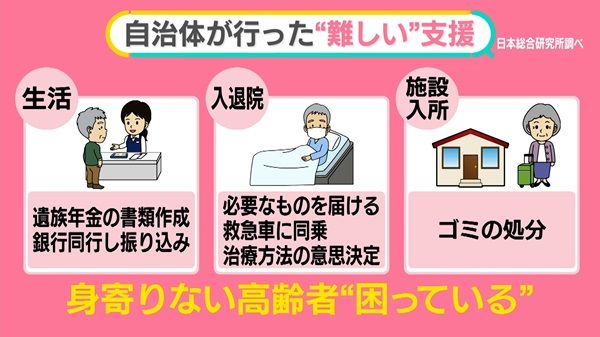

「身寄りのない高齢者について、日本総合研究所が生活面での問題を調べました。その調査結果では自治体などがこれまで実際に行ってきた支援の中で難しいと感じた割合が高かった事例が挙げられています」

「生活支援の場では、遺族年金を受給するための書類作成の支援や、銀行に同行して振り込みを支援すること。入退院では、着替えや入れ歯など入院中に必要な物を届けること、救急車に同乗して病院に行くこと、治療方法の意思決定に関わることなどがあります」

「施設などへの入所・入居では、それまで住んでいた家のごみの処分が大変だったということです。自治体が苦慮している実情があり、裏を返せば、こういった身寄りのない高齢者はさまざまな事柄に困っているということが言えます」

近野解説委員

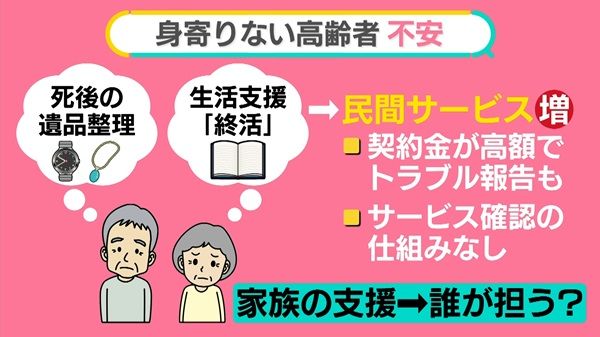

「他にも入院や入所、引っ越しの時の保証人がいないことも考えられます。死後の遺品整理は誰がやるのかという問題もあります」

「また、生活支援やいわゆる終活などを総合的にサポートする民間のサービス業者も増えていますが、契約金が非常に高額な場合もある上、トラブルもいくつか報告されています。本当に契約を結んだ通りのことが死後になされているかを確認する仕組みもありません」

鈴江アナウンサー

「本人は確認のしようがないですもんね」

近野解説委員

「専門家は、身寄りのない高齢者が増えていることで、これまで家族が行ってきた支援を誰が担うのかという課題に社会全体が直面していると指摘しています」

森圭介アナウンサー

「これまで何十年か前は、1つの家族に3世代がいたりもしました。それが今は核家族になって、どんどん1人暮らしになっていく。家族に頼っていたものというのが、持続できなくなっているということですよね」

近野解説委員

「それがあちこちで起きていますので、これは放置できない社会の問題だということになります」

近野解説委員

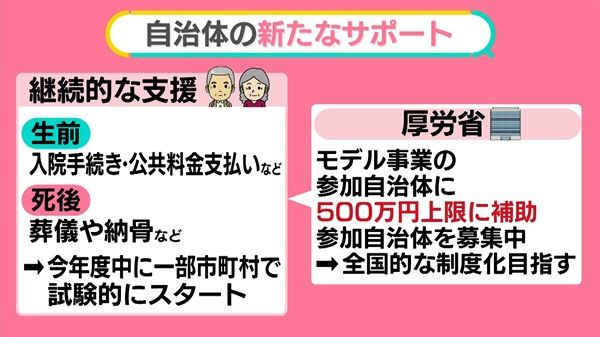

「そこで厚生労働省は、公的な支援をする仕組みが必要だと考え、新たなサポートを検討しています」

「行政手続きの代行、入院手続きや公共料金の支払いの手伝いといった生前の日常生活の支援から、葬儀や納骨など死後の対応まで、継続的に支援する仕組みを今年度中に一部の市町村で試験的に始める予定です。契約の適切な履行をチェックするまでを目指します」

「国がこのモデル事業に上限500万円を補助します。厚労省は参加する市区町村を募集中です。その後課題を検証し、全国的な制度化を目指します」

刈川くるみキャスター

「国がやってくれると安心だなと思う一方で、全部やるのは大変そうです。これから(1人暮らしやそのニーズは)増えていくのは分かるので不安を軽減する仕組み、そもそも1人にならない仕組みなど、柔軟なサポートが必要ですね」

近野解説委員

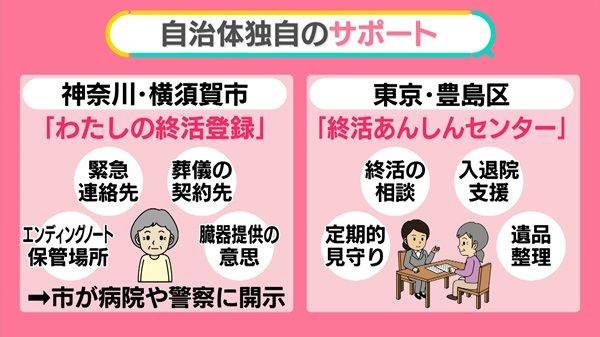

「自治体レベルで始めているところもあります。神奈川・横須賀市では『わたしの終活登録』として、エンディングノートの保管場所や緊急連絡先、葬儀などの契約先、臓器提供の意思などを生前に登録。いざという時は、市が病院や警察など必要な先に開示します」

「東京・豊島区では『終活あんしんセンター』を実施。ただの相談業務だけではなく、今年の夏頃からは主に経済的な余裕のない1人暮らしの方を対象に、定期的な見守りや入退院の支援、死後の遺品整理なども行う予定です」

森アナウンサー

「ビジネスではなかなか解決できないので、自治体などによる公的なサポートも必要になりますよね」

近野解説委員

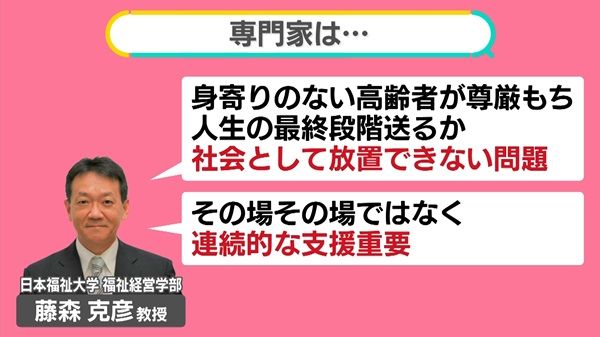

「この問題に詳しい日本福祉大学・福祉経営学部の藤森克彦教授は『身寄りのない高齢者が尊厳をもって人生の最終段階を送れるかどうかは、社会として放置できない問題。その場その場の細切れの支援だけではなく、連続的な支援が重要になる』と指摘しています」

鈴江アナウンサー

「こういったことを整えるためにもお金が必要ですし、社会全体での議論も必要ですね」

近野解説委員

「誰にとっても他人事ではない問題です。持続可能な仕組みをいち早く作る必要がありそうです」

(2024年5月10日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より)

●あなたの身の回りの怒りやギモンをお寄せください。

お寄せいただいた情報をもとに日本テレビ報道局が調査・取材します。