認知症患者 事故と責任の「ミカタ」

中央大学法科大学院・野村修也教授が解説する「会議のミカタ」。10日のテーマは「認知症患者の事故と責任」

先月31日、「認知症高齢者等にやさしい地域づくりに係る関係省庁連絡会議」が開かれた。厚生労働省など関係省庁はこの中で、認知症の人による徘徊中の事故がどのくらいあるのか、責任を問われるものがどの程度で起こっているのかなど、実態を把握した上で今後、議論を整理していくとした。

――こうした会議の背景には何があるのか?

今年3月の最高裁判決が大きく関わっている。2007年、認知症の当時91歳の男性が、妻がうたた寝をしている隙に自宅を出て徘徊(はいかい)し、JRの線路に入って電車にはねられた。

JR側は「振り替え輸送の費用などがかかった」と主張。当時85歳だった妻と、別居している長男に損害賠償を求めて訴えを起こした。

一審の名古屋地裁では妻と長男に、二審の名古屋高裁では妻に賠償を求める判決が出たが、最高裁では「家族に賠償責任はない」という画期的な判決が出た。

――どこが画期的なのか?

民法では、認知症など自分で責任を負うことができない人が事故を起こした場合、法律上の監督義務者が損害賠償責任を負うと定めている。

そのため、これまでの裁判では、家族に法律上の監督義務があると考えられてきた。しかし、最高裁は「認知症患者の家族が法律上の監督義務者にはあたらない」とした。

さらに、これに準ずる責任がないのかということを検証した上で、妻については「要介護1」の認定を受けていたこと、長男については20年以上同居していなかったこと、これらを理由に監督責任を負う余地はないと判断した。

――認知症患者の家族は今後、ほとんど責任を負わないと考えてよいのか。

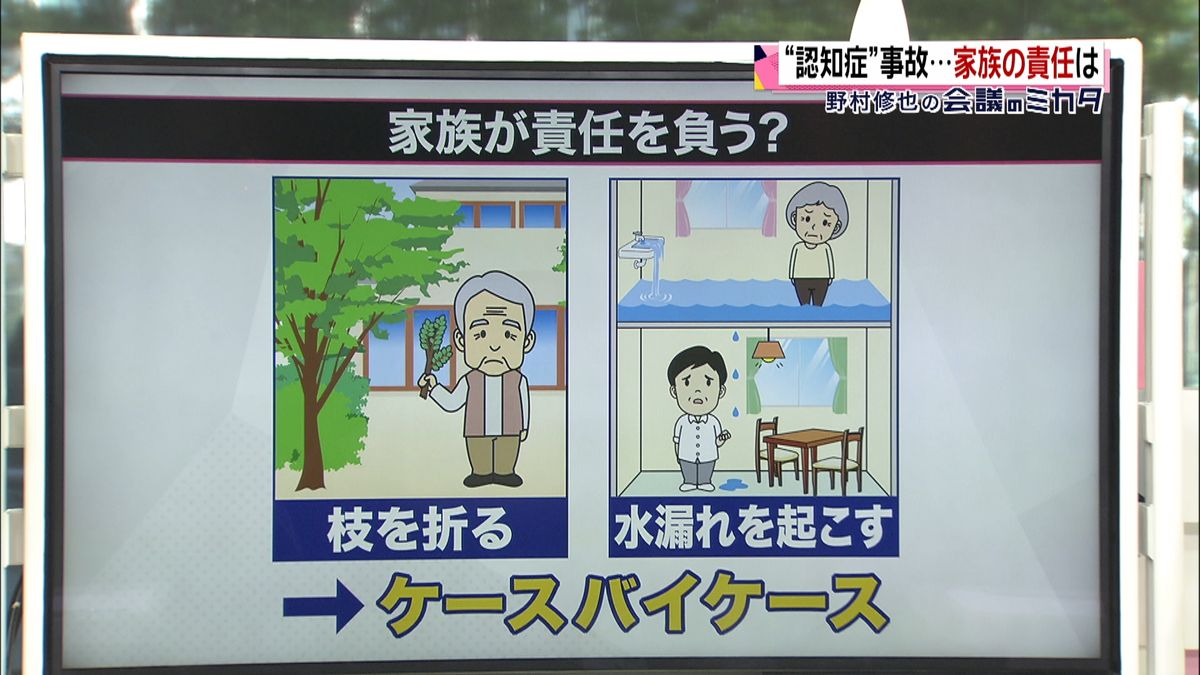

そうは言い切れない。最高裁は法律上の監督義務者にはあたらなくても、家族が法的な責任を負う可能性はあるとしており、責任があるのかないのかは同居の有無や介護の実態などを総合的に判断すべきだとした。

例えば、認知症患者が徘徊中に他人の家の庭に入り込み、庭木の枝を折ってしまったり、認知症患者がマンションで水を出しっぱなしにして、下の階に水漏れを起こしたりした場合でも、家族が責任を負うかどうかはケースバイケースということになる。

――ケースバイケースということは、認知症家族にも被害者にも不安が残るが、どうしたらよいのか。

まず第1に考えるべきは、認知症の人たちが事故などを起こさない環境を整えることだ。そこで厚生労働省では「徘徊・見守りSOSネットワーク事業」と題し、自治体で見守る体制づくりを指導している。

例えば福岡県大牟田市では、捜索願いを受けると地元の警察が行方不明者の名前や服装などの情報を鉄道やタクシーの交通機関などに伝えるとともに、市役所から市民にもメールで連絡がいくようにしている。こうした取り組みは2014年4月現在、616自治体で行われている。

――一方で、トラブルが起きてしまった場合、被害者への救済はどうなるのか。

今回のポイントは「公的なファンドづくり」。認知症患者はもちろん、その家族も責任を負わないとなると、保険という制度もきかなくなってしまう可能性がある。そうなると、被害者が泣き寝入りをする危険性がある。

この問題を解決するためには、国民全体が少しずつお金を出し合って公的なファンドを作り、責任を追及できなくなってしまった被害者のために、救済資金を提供するといった仕組みを作ることが考えられる。

厚生労働省の調査によると、2025年には認知症の患者は約700万人に増えると推計される。これは65歳以上の5人に1人になる見通し。いずれにせよ、被害者を救済する仕組みを急いで作ることが必要だろう。