【解説】「こども家庭庁」その役割は? 孤独を感じやすい「未就園児の親」をサポートへ

政府が来年4月の設置を目指す「こども家庭庁」、どんなことをする組織なのか。

◇未就園児182万人

◇「逃げ場がない」

◇新たなモデル

以上の3つのポイントについて、詳しく解説します。

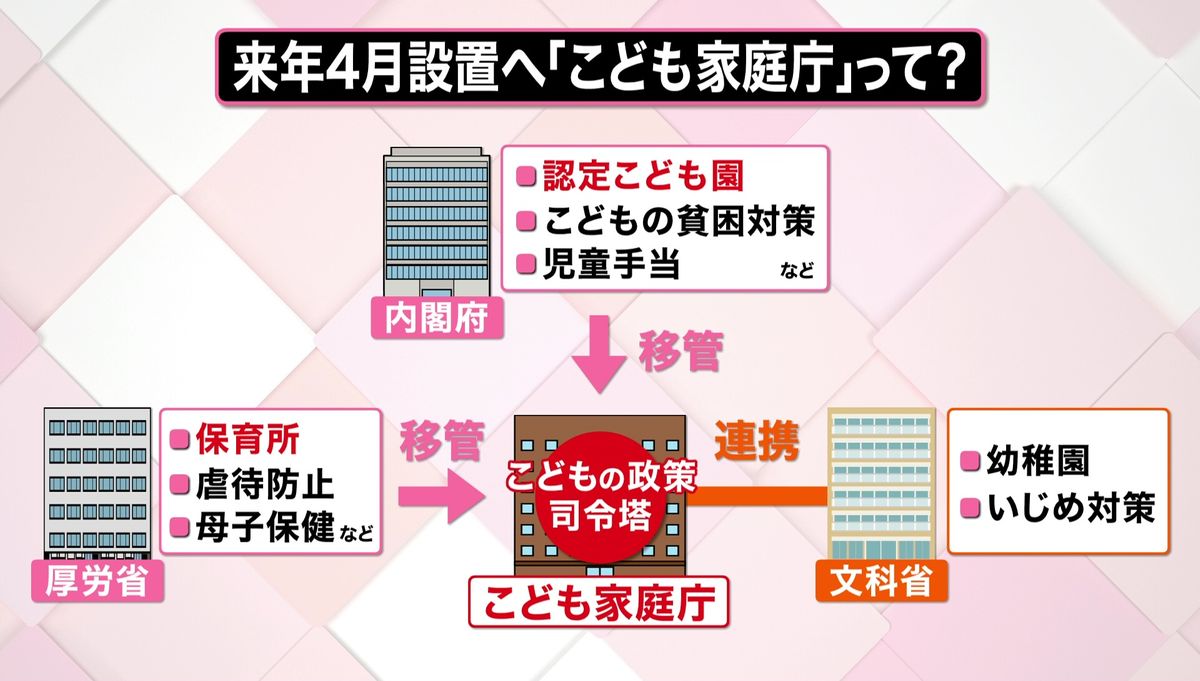

「こども家庭庁」とはどんな組織なのか。これまで、こどもに関する政策は様々な組織にまたがって行われていました。

厚生労働省が所管する保育所や虐待防止、母子保護、内閣府が所管する「認定こども園」や子供の貧困対策、児童手当、こうしたものがそのまま、「こども家庭庁」に移管されます。文部科学省でやっている幼稚園やいじめ対策は移管されませんが、連携して行うことになります。

「こども家庭庁」は、こども政策のいわば司令塔になるわけです。

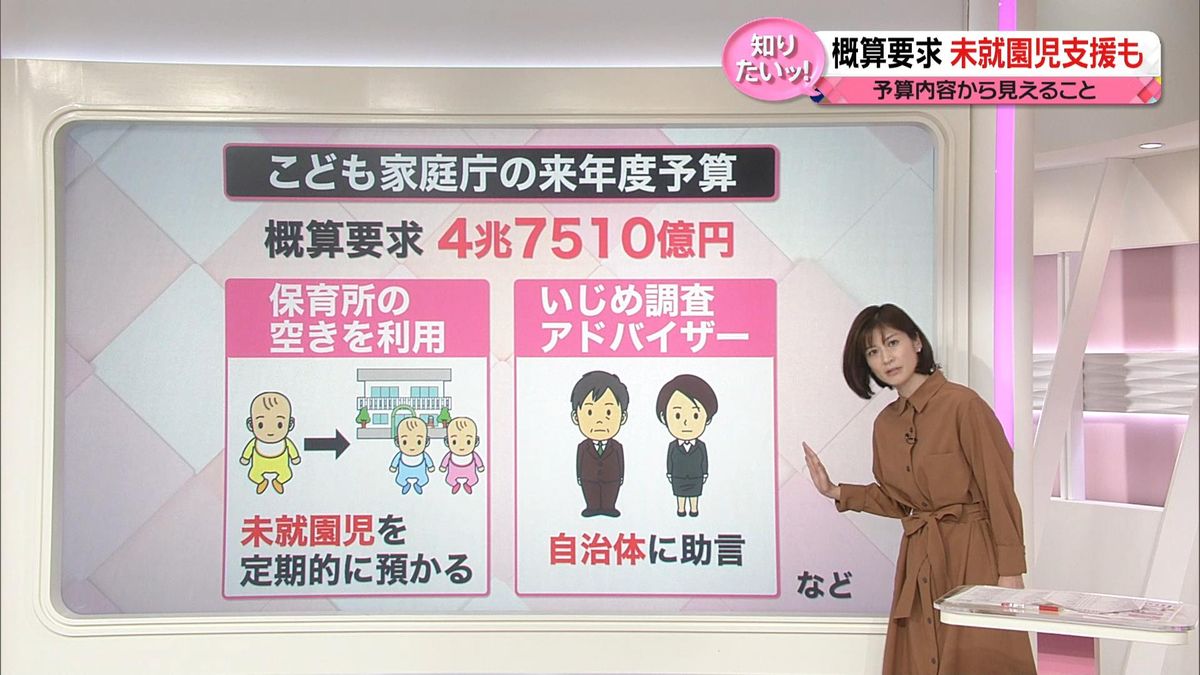

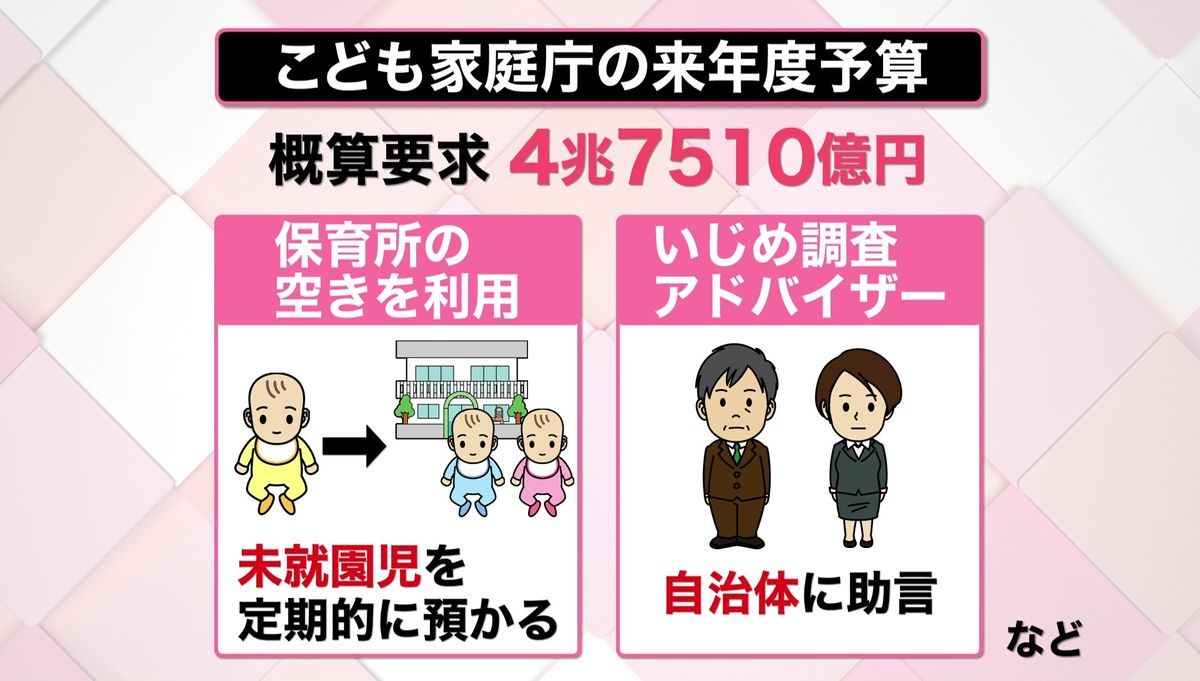

「こども家庭庁」の来年度予算としての概算要求が、「4兆7510億円」。この予算を使って、何をするのかが見えてきました。

・保育所の空きを利用して、保育所や幼稚園に通っていない「未就園児」を定期的に預かるモデル事業を実施

・いじめ問題について、学校の外からのアプローチとして「いじめ調査アドバイザー」を導入し、自治体に助言を行う事業

などが柱になっています。

1つ目の、「未就園児」への支援についてですが、そもそも「未就園児」とは、保育所は0歳から、幼稚園は満3歳から入園ができますが、通っていない子供のことを指しています。

今、この「未就園児」(0~5歳)は全国で182万人いますが、このうち、0歳から2歳までが約97%となっています。この年齢が通う保育所は、現在の制度では親が仕事をしているなど、保育の必要性が認められないと利用できないので、専業主婦世帯では基本的に利用できません。

小さい子供を持つ親は、どんな悩みがあるのか聞いてみました。

3歳の子供を持つ主婦(30代)

「やっぱり自分の時間が持てないので、ちょっとストレスがたまりやすくなるのかなと。ちょっとしんどくなる時というのは、どうしてもあるので」

2歳の子供を持つ主婦(30代)

「子どもと一緒にいるとストレスたまったりするので、リフレッシュするためにも、そういうの(未就園児の預かり)ありがたいですね」

子育てが終わった世代からは、このような声も聞かれました。

主婦(50代)

「私が子ども小さいときはご近所で預ける。まだ今よりは多少はあったかな。近所のおばあちゃんがいたりすると、預かってもらったりはありましたけど、今はないですよね」

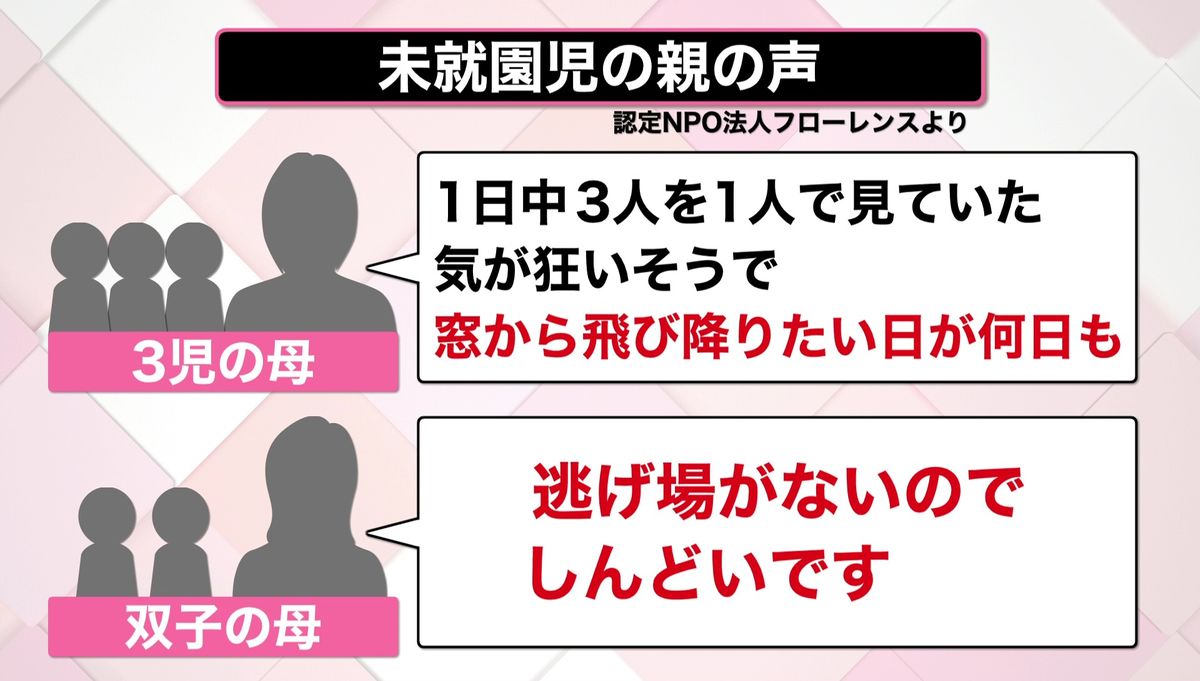

子育て支援などに取り組む「認定NPO法人フローレンス」によると、このような声もありました。

3人の子供を持つお母さん

「1日中、3人を1人で見ていた。気が狂いそうで、窓から飛び降りたい日が何日もあった」

双子のお母さん

「ほとんどワンオペで、体力的にも気力的にもたくさんは外に連れ出せず、逃げ場がないのでしんどいです」

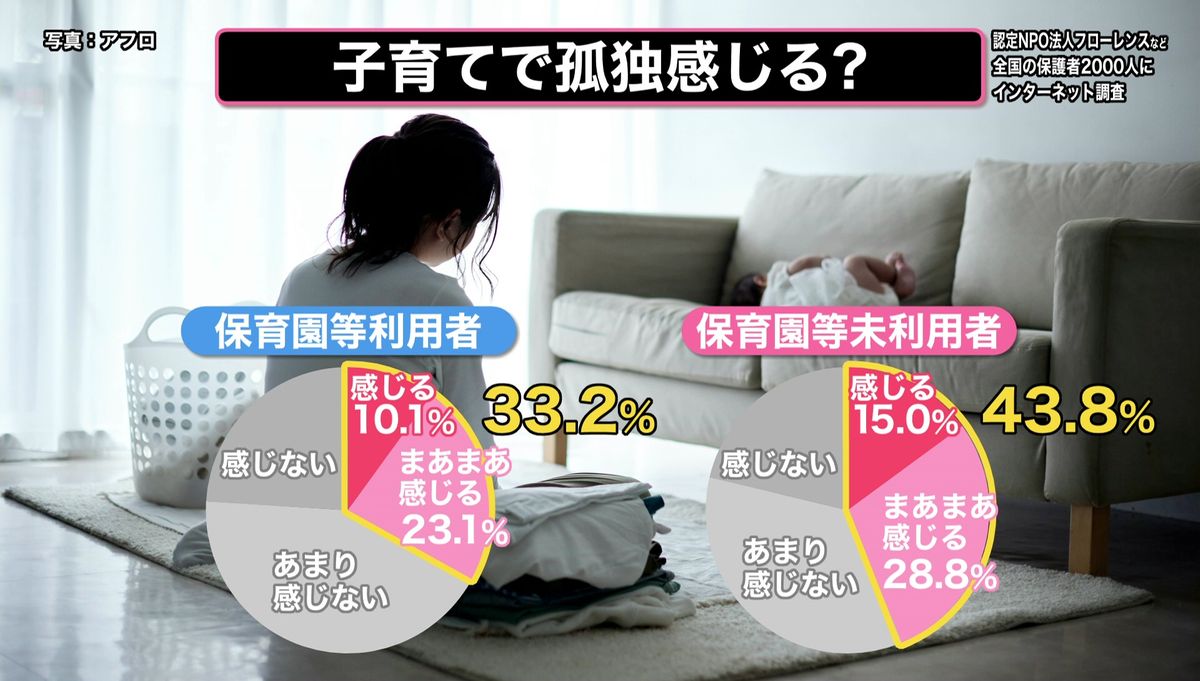

実際に、このようなデータもあります。「子育てで孤独を感じる」と答えた人は、保育園などを利用している親では33.2%だったのに対して、未就園児の親は43.8%でした。(認定NPO法人フローレンスなど、全国の保護者2000人にインターネット調査)

保育園などを利用していない親の方が、子育てでより孤独を感じやすい傾向にあったということです。今回の概算要求では、このような未就園児を保育所で定期的に預かるという、新たなモデル事業が盛り込まれています。

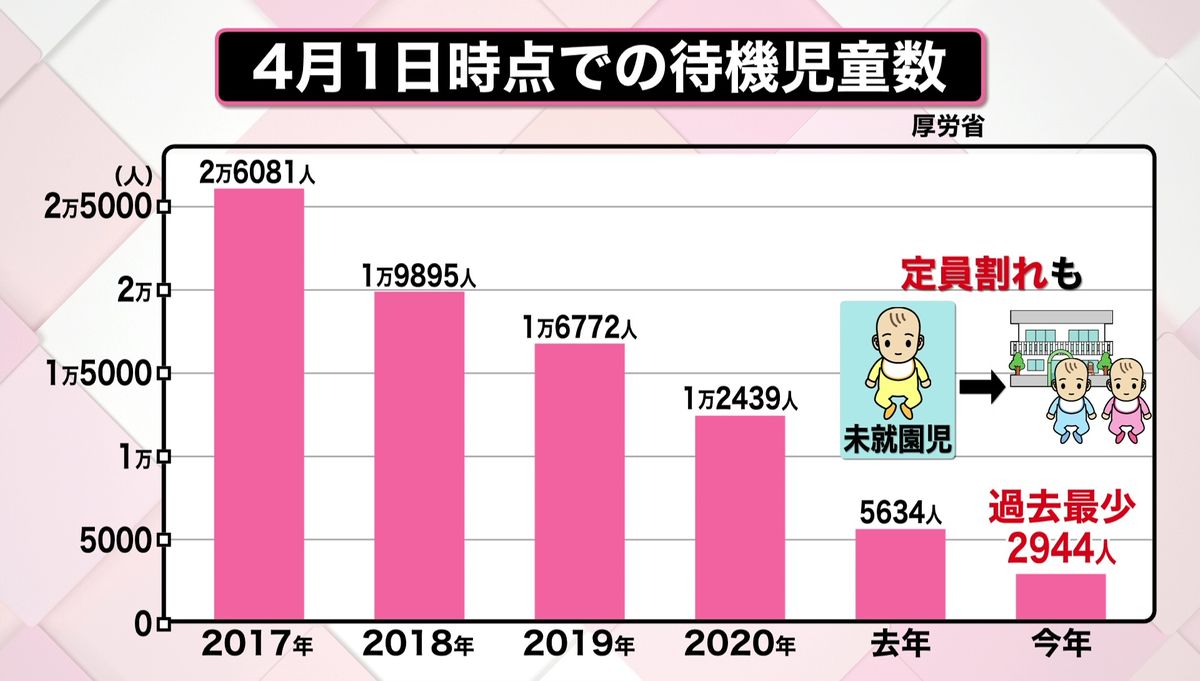

実は、厚労省によると、今年4月1日時点で保育所に希望しても入れない「待機児童」の数は、全国で2944人、4年連続で過去最少となっています。中には、定員割れしている保育所も出ているため、こうしたところで未就園児を預かるということです。

この意義について、「認定NPO法人フローレンス」の駒崎会長に聞きました。「0歳から2歳のうちは虐待のリスクが高い中、未就園児だと外部からのコンタクトが少なく、子供に何が起きているかわかりにくい。保育所に通っていれば、子どもや親のサインに気が付くことができる。虐待の根絶のためにも、0歳から2歳で保育所に通うことは重要だ」と話していました。

◇

核家族化が進む社会では、親だけで子育てをするのは限界があるというのは、多くの切実な声が表しています。子育てを親だけがかかえ込むのではなく、社会全体で抱きかかえる。そうした、子育ての伴走者が増えたらと思います。

(2022年9月2日午後4時半ごろ放送 news every.「知りたいッ!」より)