子育て政策どこが変わった? こどもまんなか元年を振り返る

岸田首相の「異次元の少子化対策」発言で始まった2023年。4月には、こども政策の司令塔として「こども家庭庁」が発足した。こどもを中心に据えるという意味の「こどもまんなか」社会に向けた一年を振り返る。

(社会部 西出直哉)

こども家庭庁発足とあわせて施行された「こども基本法」。国と自治体には、こどもや若者に関する政策を決める際に、意見を聞き、反映することが義務付けられた。

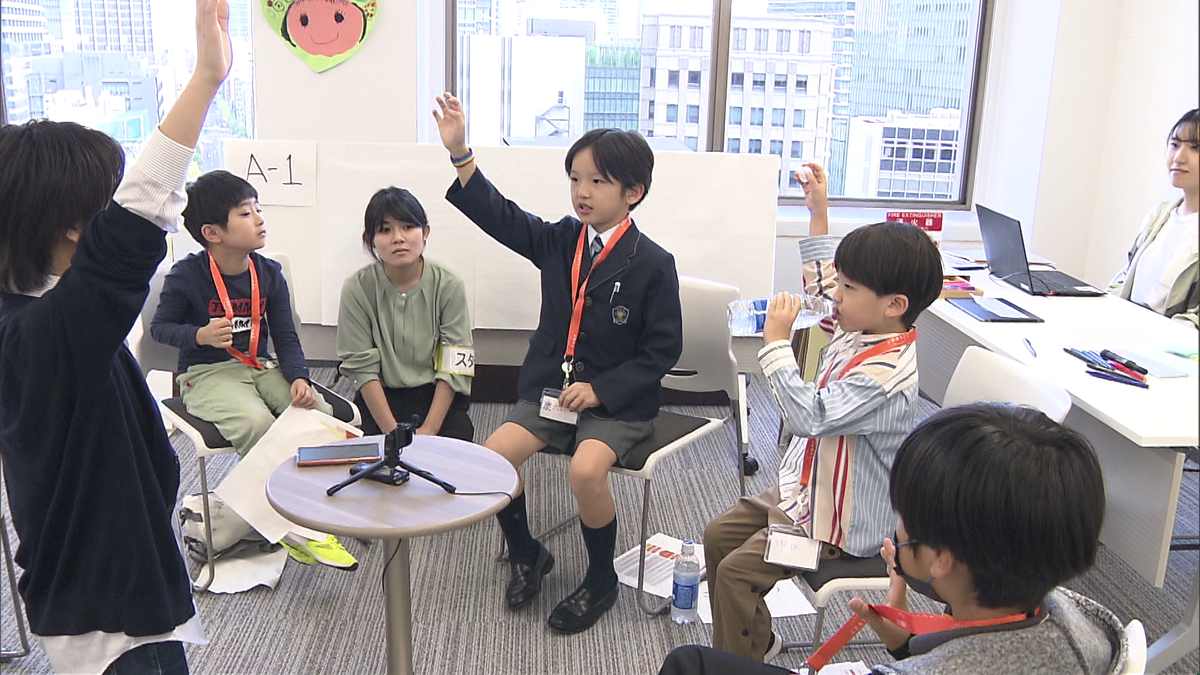

新たな法のもとで、こども家庭庁は意見を聞くため「こども若者★いけんぷらす」を立ち上げた。当初掲げた1万人の目標には届かないものの、小学生から20代までの4000人以上が登録。各省庁から出されたテーマは20を超え、対面以外にもオンライン、ウェブアンケート、チャットなど様々な手段で意見を募り、政策に役立てている。

例えば、農林水産省は「若者と食の今後を考える。」というテーマで、中高生を対象に対面で12人、オンラインで22人から意見を聞き「農家が自ら加工・販売までやるのは、お客さんの顔も見えるし、すごく良い。農業以外でもアパレルなどと協力し合って6次産業的な農業が進んだら、個人の負担も減るし、地域の活発化にもつながり、もっとやりたいと思う人が増えるのではないか」といった意見が寄せられた。

農水省は、政策への反映はまだ先としながらも、審議会の答申と同じ方向性だと確認し、フィードバックを公開している。各省庁は意見を聞きっぱなしにせず、政策にどう生かされたか、反映されなかった場合は、その理由なども含め、フィードバックを行っている。

2023年12月には、今後5年程度の国のこども政策の基本的な方針や重要事項を盛り込んだ「こども大綱」が閣議決定された。大綱を作るためのこども家庭庁の審議会には、20代~30代の若者や子育て当事者も委員として加わった。

この大綱については、前述の意見聴取システム「こども若者★いけんぷらす」をはじめ、オンライン公聴会やパブリックコメントで、こどもや若者、子育て当事者などから3000件を超える意見が集まった。

これらを受け、大綱のうち「校則の見直し」の項目は、公聴会で出た中学生の意見などをもとに加えられた。こども大綱は「こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る」という基本方針を掲げている。