まだ9%……2次避難をためらう被災者「ここに育ったから」「迷惑かける」 納得できる避難へ…DMAT医師「“その先”の情報提供を」

有働由美子キャスター

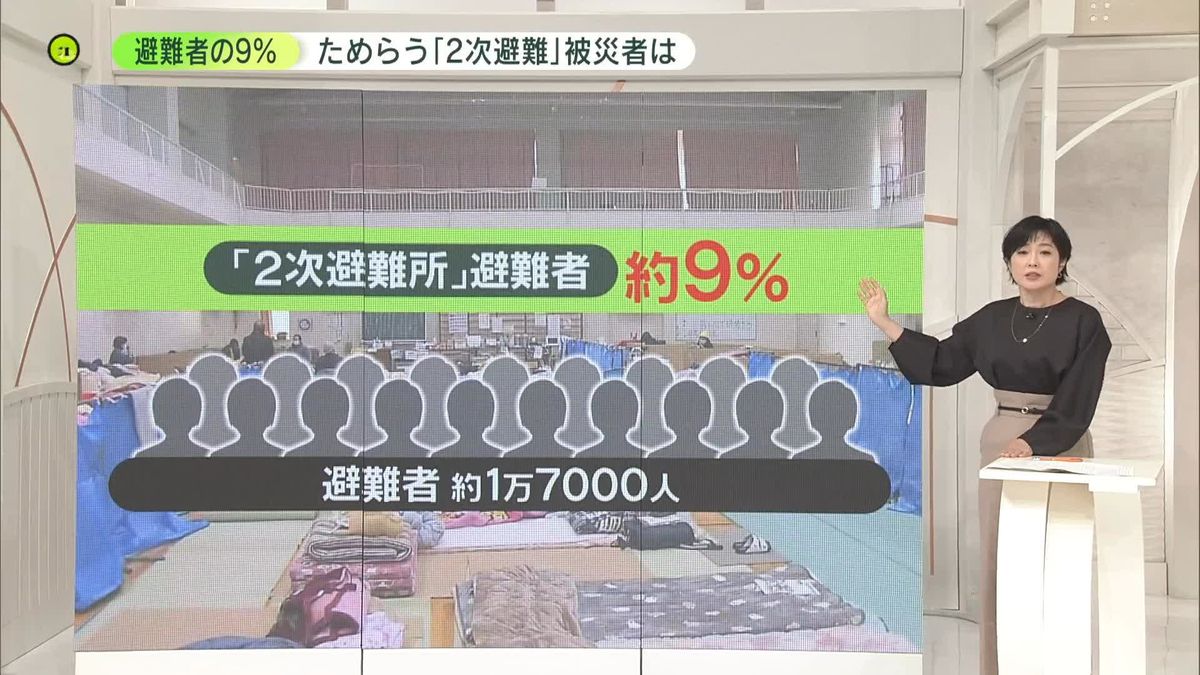

「約1万7000人いる(能登半島地震の)避難者のうち、ホテルや旅館などの2次避難所に移った人の割合は約9%です。2次避難をためらう理由について17日、石川・能登町で声を聞きました」

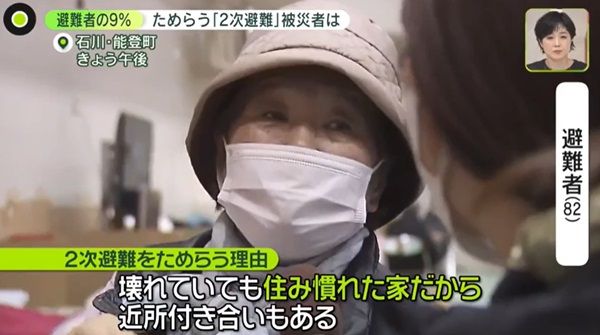

避難者(82)

「壊れていても住み慣れた家だから。近所付き合いもあるしね」

避難者(92)

「ここに育って、ここにおったさかいに。出たことないさかいに…」

有働キャスター

「やはり住み慣れた土地だから離れづらい、という気持ちもよく分かりますよね」

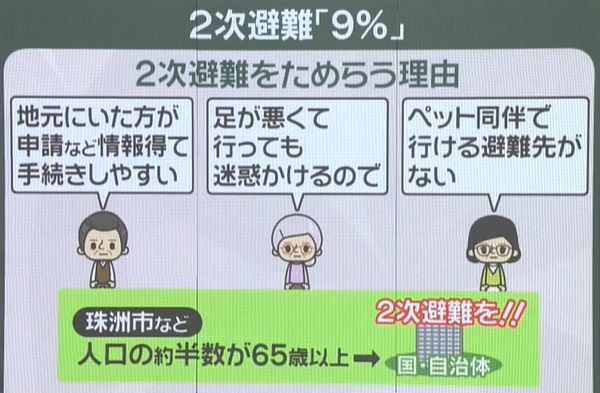

「『地元にいた方が仮設住宅の申請などの情報も得やすいし、手続きがしやすい』という声や、『足が悪くて行っても迷惑をかけるので行かない』『ペット同伴で行ける避難先がなかった』といった声も聞かれました」

「特に被害が大きかった石川・珠洲市などでは、もともと人口の約半数が65歳以上の高齢者で、今後は災害関連死が増えることが懸念されています。このため、国や自治体は2次避難を促しています」

有働キャスター

「ただ、無理にというわけにはいきません」

小栗委員長

「災害時に現地で活動する医療チーム・DMATの小早川義貴医師は(2016年の)熊本地震の時、2次避難をしてもらおうと『温泉に行きましょう』『揺れない地域に行きましょう』と(被災者に)声をかけました」

「しかし、『知り合いと一緒にいたい』などということで28人中27人が『行きたくない』と答えたそうです。そこで『1泊だけでもいいから、安全な所で温泉に入ってご飯を食べて帰ってきてください』と言うと、皆さん温泉で少し休んで戻られたということです」

「どうしても先のことが心配でしょうから、小早川医師は『その先どういう暮らしが待っているか、の情報提供が大事だ』と指摘しています」

有働キャスター

「先のことが心配だと、2次避難した先でも、気が気でないという状態が続いてしまいますね」

小栗委員長

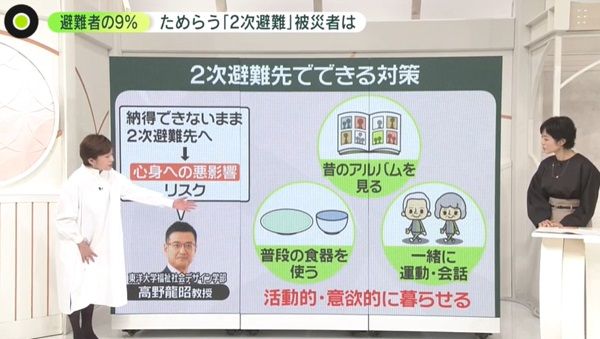

「納得できないまま2次避難先に行けば心身に悪影響を及ぼすリスクがあると、高齢者介護が専門の高野龍昭・東洋大学福祉社会デザイン学部教授は言います」

「そのリスクをどう減らすか。持ち出せる物が残っていて可能であれば、という前提ですが、2次避難先で昔のアルバムを見る、普段の食器を使う、誰かと一緒に運動や会話をすることが大切だとしています」

「日頃使っている身近にあった物を使う、人とのつながりを持つことで、移動先でも活動的・意欲的に暮らすことができるということです」

辻愛沙子・クリエイティブディレクター(「news zero」パートナー)

「もちろん人それぞれ事情も違いますし、過去の思い出や日常を失ってしまった寂しさはご本人にしか分からないことです。だからこそ簡単に『2次避難を』とは、なかなか言いにくいところはありますよね」

「ただ、少なくともこれから先の未来については『皆さんに思いを寄せている人が全国にいるので、新しい場所でも味方はたくさんいるよ』ということも、お伝えできたらいいなと思います」

有働キャスター

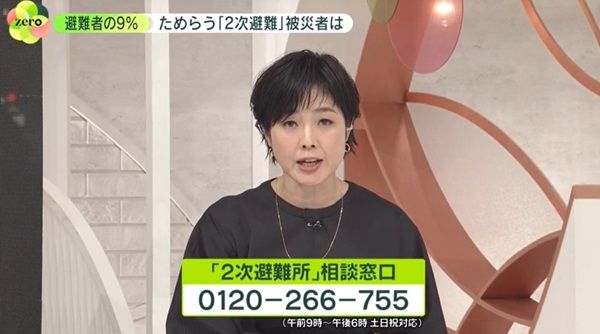

「今すぐでなかったとしても、『2次避難やっぱりしたいかな』『迷っている』という方がいましたら、専用の電話相談窓口も開設されているので、ぜひ相談してみてください。電話番号は0120-266-755で、午前9時~午後6時、土日祝日も対応しています」

(1月17日『news zero』より)