【追跡】拉致被害者家族会 “踏み込んだ一文” 決定の背景とは? 活動方針に「北朝鮮への人道支援に反対せず」

北朝鮮による拉致被害者家族会と支援団体が、新たな活動方針を決定した。被害者家族の高齢化が進む中、これまでにない“踏み込んだ一文”が付け加えられた。

「北朝鮮への人道支援に反対しない」

活動方針が大きく転換したのは、家族会結成以来これで2回目。2回目に“人道支援”という言葉を用いた背景とは?

■「人道支援に反対しない」…踏み込んだ一文

拉致被害者家族会と支援団体「救う会」は、先月26日、都内で行った合同会議で今後の活動方針を決定した。家族会結成から26年。北朝鮮に拉致されたままになっている被害者を取り戻すため、家族会のメンバーは毎年全国から集まり、活動方針を話し合ってきた。

今年決定した活動方針には、今までにない“人道支援”という言葉が付け加えられていた。

「親の世代の家族が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するなら、我が国が北朝鮮に人道支援を行うことに反対しない」ー。

これまで反対してきた人道支援を、条件付きとはいえ「反対しない」とする踏み込んだ表現にしたのは、なぜなのか。

■長らく活動の軸は「制裁」

北朝鮮をめぐっては、日本との間に、拉致・核ミサイルの問題が複雑に絡み合う。

家族会は、これまで刻々と変わる国際情勢をみながら、活動方針を決めてきた。2000年代から長きにわたり活動の軸になっていたのは、「制裁=圧力」だった。日本から流れたお金が核ミサイル開発に使われることを防ぐこと、北朝鮮が困窮することで拉致被害者の帰国に向けた交渉に繋げていくことが狙いだった。

家族会は国際社会と連携しながら、拉致問題の解決なしに北朝鮮と国交正常化することにずっと反対してきた。その間、日本では次々と総理大臣が交代。安定しない政権運営では北朝鮮との交渉も進まず、時間だけが過ぎ去り、親世代の家族も拉致被害者との再会を果たせぬまま何人も亡くなっていった。

■米朝首脳会談…置き去りにされる危機感

膠着状態が続く中、大きな動きがあった。2018年、核ミサイル問題をめぐり、アメリカと北朝鮮の間で史上初めての首脳会談が行われたのだ。米朝間で交渉がまとまれば、日本人拉致問題は置き去りにされる可能性がある。家族は危機感を募らせた。

そこで家族会は、翌2019年に大きく活動方針を転換させる。金正恩委員長(当時)に向けて初めてメッセージを発信したのだ。

「拉致被害者全員の帰国が実現すれば、国交正常化に反対する意志はない」

家族会の結成以来反対し続けた“国交正常化”という言葉をあえて用いた。さらに、親世代の横田滋さん・有本嘉代子さんが亡くなった翌年の2021年には、「親の世代の家族が拉致被害者と抱き合うことなしに国交正常化に賛成することはできない」と“交渉するには期限がある”ことを盛り込んだ。

■親世代が存命のうちに…家族の“焦り”

そして今年、2度目の転換期を迎えた。

北朝鮮はミサイルの発射を繰り返し、アメリカとの間で表立った交渉は行われていない。さらに、厳しい食糧難に直面しているとされる。そんな今だからこそ、家族会は北朝鮮に対する「人道支援」を行うことで、「人道問題」である拉致問題を解決に導こうと、新たな一文を加えた。

「親の世代の家族が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するなら、我が国が北朝鮮に人道支援を行うことに反対しない」

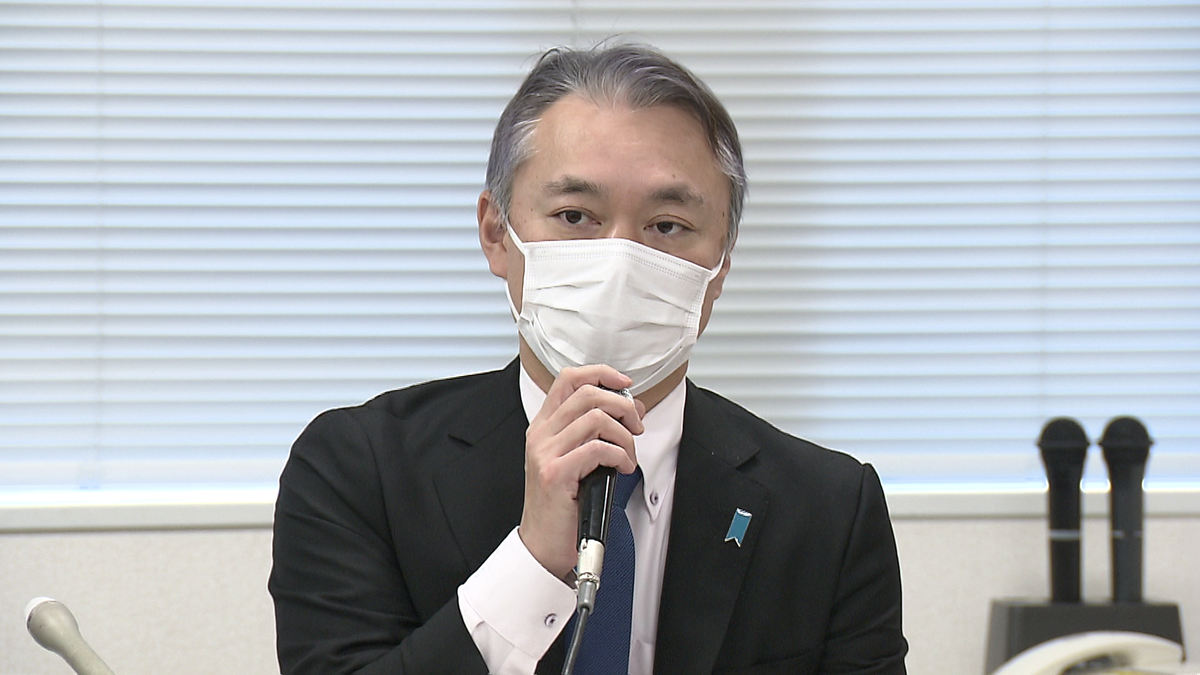

専門家である救う会の西岡会長に相談しながら決めたという活動方針。今までにない踏み込んだ表現にした背景には、家族の“焦り”が垣間見える。現在、帰国できていない拉致被害者のうち、親世代の家族は2人。

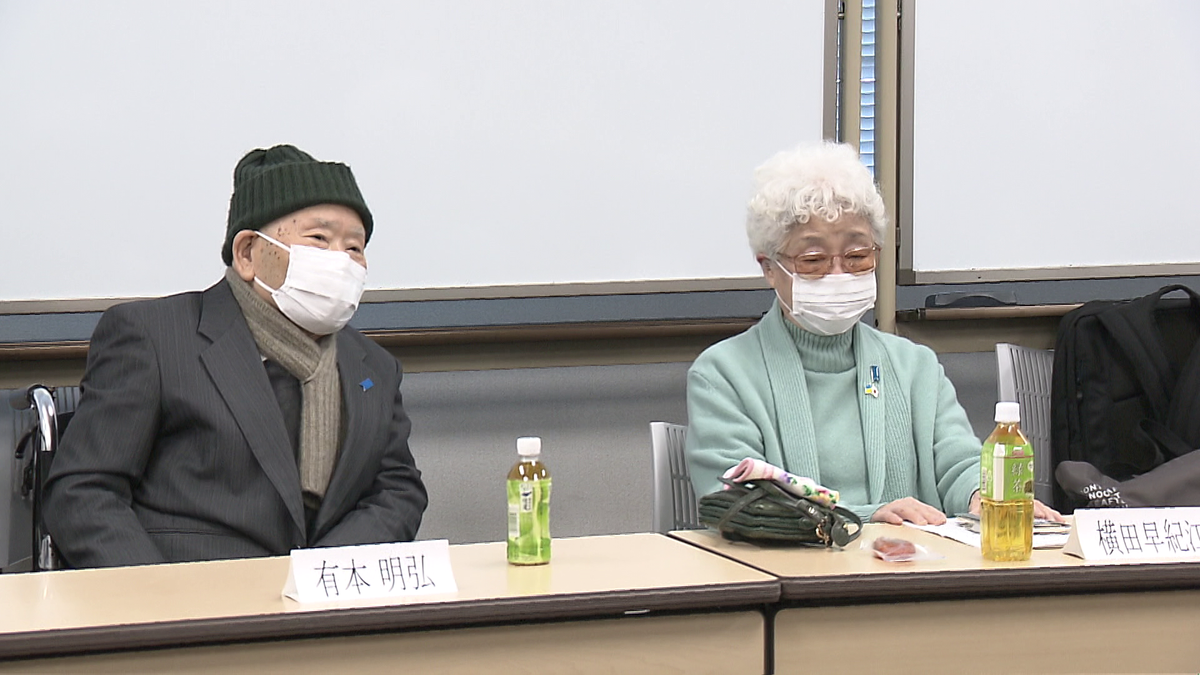

94歳になった有本恵子さんの父親・明弘さんは、車いすで神戸から上京。87歳になった横田めぐみさんの母親・早紀江さんも、体力的にしんどさを覚えることが増え、最近は活動予定をキャンセルすることもあった。日ごとに年老いていく親世代の姿に、家族はいつ何があってもおかしくないという切迫感を肌で感じていた。しかし、この20年は議論ばかりしても、本質は動いていかないということも経験してきた。

親世代がなんとか元気なうちに、間に合わせなければー。

その思いが、「人道支援」という言葉につながった。

■育ての親の死…「二度と繰り返したくない」

拉致被害者・田口八重子さんの長男で、家族会の事務局長を務める飯塚耕一郎さん。

おととし12月、育ての親だった、八重子さんの兄・繁雄さんが亡くなった。83歳だった。わずか1歳で母親と生き別れになった耕一郎さん。なによりも、「親父に八重子さんを会わせてあげたい」という一心で、救出活動を行ってきた。八重子さん救出のために、繁雄さんは命を削りながら家族会代表として長年活動してきたが、八重子さんとの再会を果たせぬままこの世を去った。

「八重子さんと代表・飯塚繁雄を会わせられなかったことは、私がこの先死ぬまで一生心残りになることだと思っている」

日本テレビの取材に応じた耕一郎さんは、この気持ちが、今回方針転換した理由の1つになっていると話す。

「もう二度と同じ思いは繰り返したくない。早紀江さんと明弘さんには、なんとか子どもと再会させてあげたい」

北朝鮮にいる家族にもう一度会いたい。その一心で、長年一緒に活動を共にしてきた家族会。耕一郎さんにとって、親世代の早紀江さんと明弘さんは親戚のような存在だ。

「早紀江さんとは、“耕ちゃん、早紀江ちゃん”と呼び合って、励まし合っているんです」

早紀江さんの誕生日には、毎年花を贈るのを欠かさないという。

「今年は椿の花を贈りました。進展のない状況が続いているだけに、花で少しでも元気になってもらいたくて。私たちは、憎しみも悲しみもかみ殺して、理性的な立場で知恵も汗も絞り出し、新たな一文を考えました。早紀江さんとめぐみさんを会わせずに、終わることはできません。」

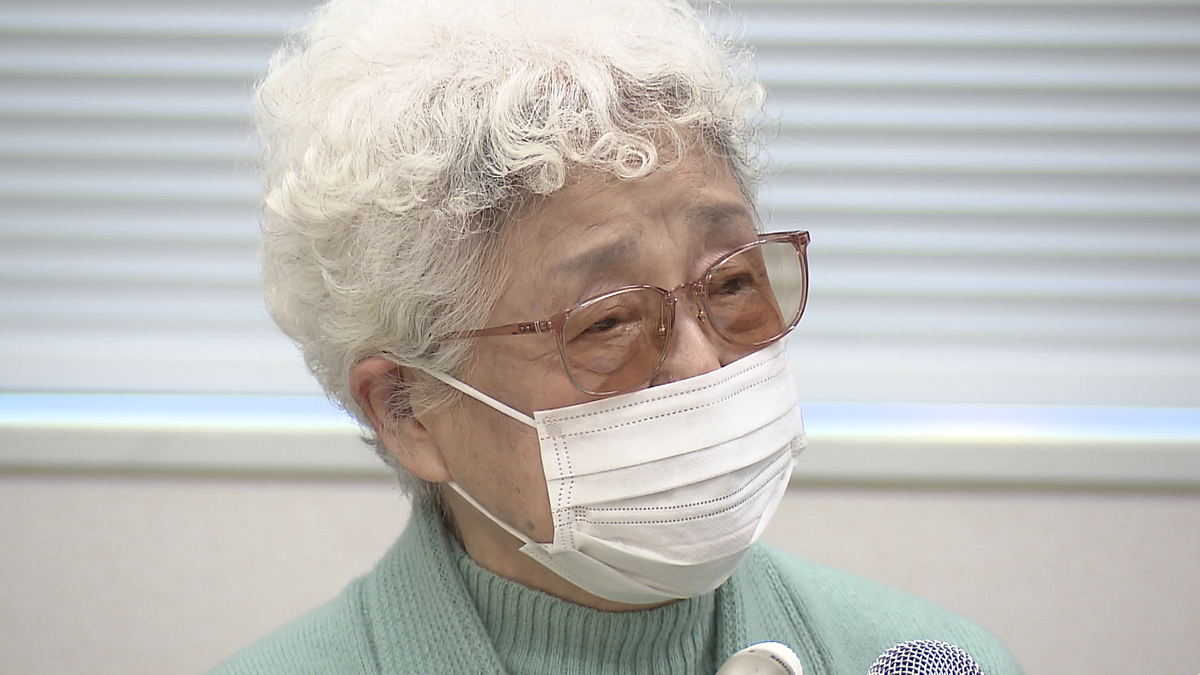

■横田早紀江さん「声だけでも…」

夫・滋さんが亡くなった年齢と同じ87歳になった早紀江さん。

去年11月、日本テレビの取材で、一歩も進まない現状に怒りをあらわにしていた。

「みんながこんなに頑張って何年も活動しているのに、日本って何やってるんだろうね」

そして、か細くなった声で嘆いた。

「声くらい聞かせてほしいと思うよね。なんとか。お母さん元気だよって、めぐみちゃんに聞かせてあげたりできないかなって思う」

親世代は子どもとの再会がかなう日が来ると信じてなんとか活動を続けているが、あまりにも時間が経ちすぎた。どうすれば交渉が進むのか、被害者家族が頭を悩ませるのではなく、政府には一刻も早く具体的な行動を起こすことが求められている。