危険な大雨「線状降水帯」予測精度向上の“切り札”とは―現状は的中率“13分の3”

毎年のように発生し、大雨災害を引き起こす要因の一つ「線状降水帯」。2022年からは半日前に予測情報の発表を開始したが、的中率は2割ほど。「線状降水帯」の観測や予測の現状は? そして気象庁が”切り札”とする次期気象観測衛星の製造が、いよいよ始まる。

(社会部災害担当 内藤ミカ)

■2022年は過去最も暑い 8月は東北地方でも線状降水帯発生

気象庁が年末に公表した「2022年の日本の天候まとめ」では、速報値としながらも1月から11月までの年平均気温が基準となる30年間の平均値(1991年~2020年)を0.7℃上回る見込みで、1898年の統計開始以来、最も高い値になったとした。

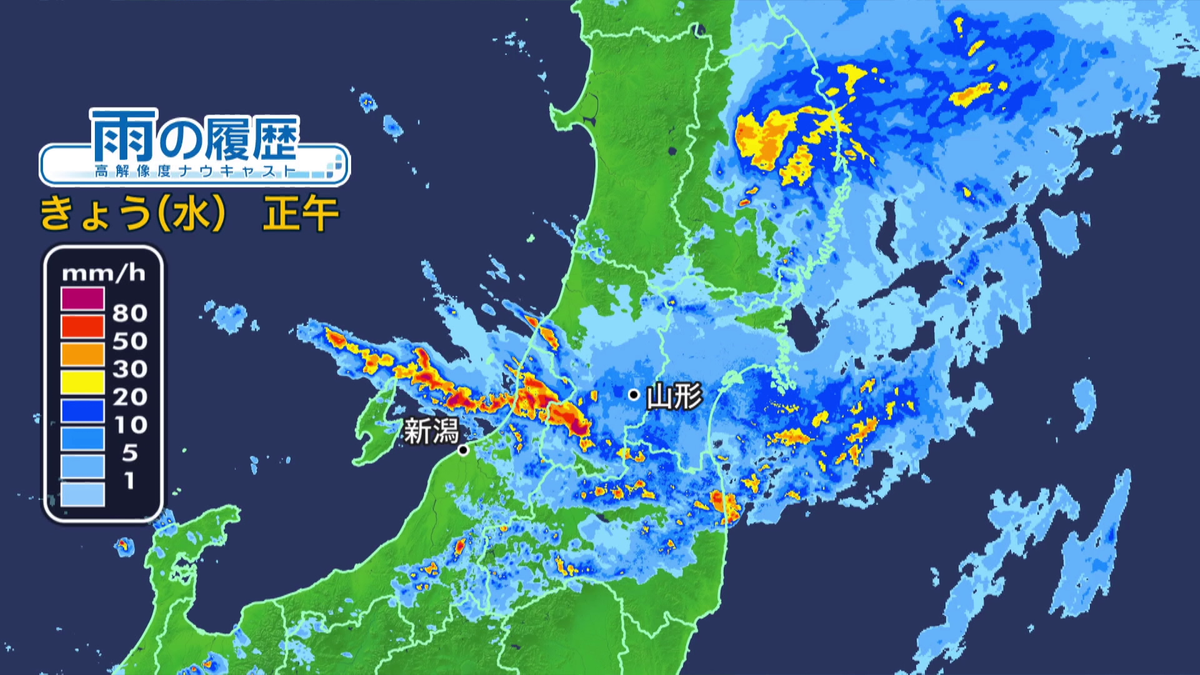

一方で、8月には梅雨前線の活動が活発になり、山形県や新潟県などでも線状降水帯が発生して記録的な大雨となった。

■豪雨災害もたらす「線状降水帯」予測情報発表開始

海から入ってきた暖かく湿った風によって発達した積乱雲が次々と連なって発生する「線状降水帯」。数時間にわたって、ほぼ同じような帯状の範囲に危険な大雨を降らせる。2018年の西日本豪雨など毎年のように各地で発生している甚大な大雨災害の主な原因となっている。

この「線状降水帯」による大雨災害から国民の命を守るため、気象庁は2021年から「線状降水帯」の発生が確認された場合に「顕著な大雨に関する情報」の発表を始めた。そして2022年6月からは「線状降水帯」の発生を予測した場合、半日程度前に、「九州北部地方」や「四国地方」といったように全国11の地方ごとに予測情報を発表して警戒を呼びかけた。未明に発生するような場合でも、予測情報を前日の夕方までに出せれば、状況が悪くなる深夜を避けて避難などに使える時間的余裕もある。

■“的中率23%”半日前「線状降水帯予測情報」

気象庁のまとめによると、2022年はこの予測情報が13回発表されたが、実際に「線状降水帯」が発生したのは3回で的中率は23パーセント。また、予測情報発表がない中で「線状降水帯」が発生した、いわゆる“見逃し”は11回中、8回あった。

8月3日に青森や秋田で「線状降水帯」が発生したが、このときも予測情報は出ず「見逃し」に終わった。気象庁は、東北地方などでは過去に「線状降水帯」の発生事例が少ないため予測が難しかったと分析している。

気象庁の長谷川直之長官は11月に行われた記者会見で、精度について「おおむね期待していた通り」としながらも、「このままの精度では直接避難ということには結びつかず、気象庁の総力をあげて予測精度をあげることに注力したい」と、線状降水帯対策への取り組みをさらに強化する方針を明らかにした。