チェルノブイリ30年“故郷で生きる”人々

キーワードでニュースを読み解く「every.キーワード」。28日のテーマは「ふるさとに生きる」。諏訪中央病院・鎌田實名誉院長が解説。

■あれから“30年”

ウクライナにあるチェルノブイリ原子力発電所で1986年4月26日、原子炉が爆発を起こした。福島第一原発の6倍とされる大量の放射性物質が放出され、史上最悪の原発事故となった。

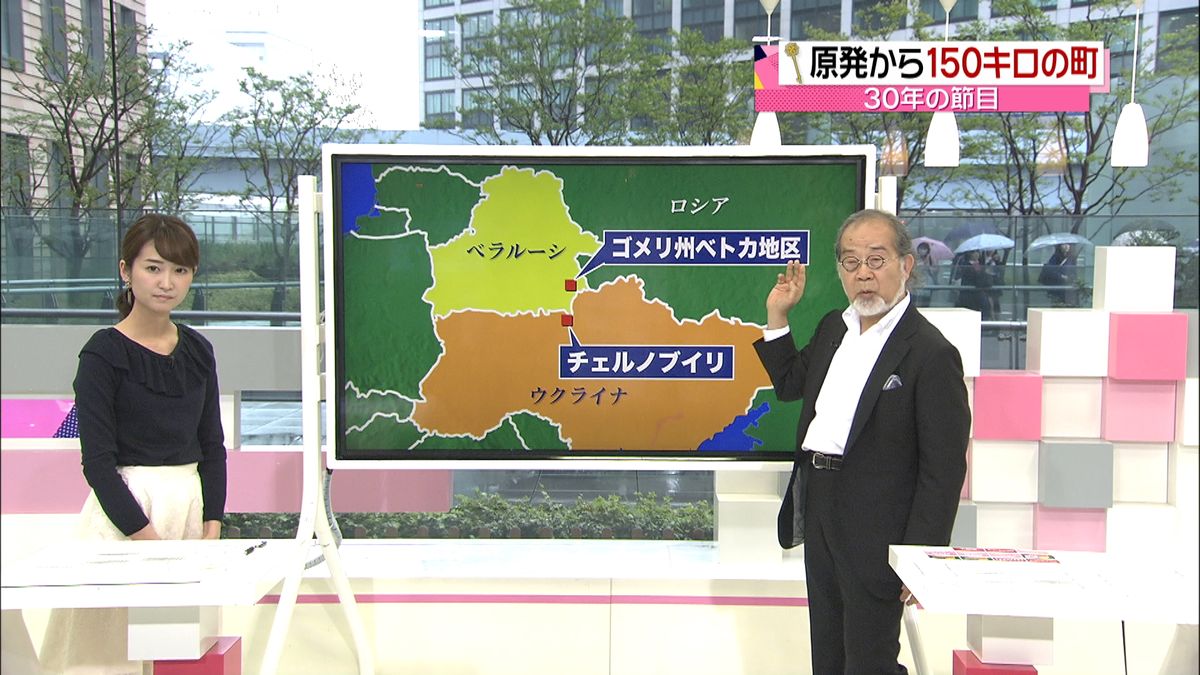

鎌田さんは30年の節目となる今月、ウクライナの隣国・ベラルーシのゴメリ州ベトカ地区を訪れ、今も暮らしている住民を取材した。

ベトカ地区は原発から約150キロ離れているが、事故当時の風向きの影響で放射線量が高くなり、被害の大きかった場所の一つだ。人口は4万人だったが、強制移住によって2万人に減った。

まず、鎌田さんが訪ねたのはベトカ地区病院。出迎えてくれたのは前院長のナージャさん(50)だ。この病院は、鎌田さんが理事長を務める日本チェルノブイリ連帯基金が25年前から医療機器などを支援している。

現在、入院している人は、通常の病気やケガによる患者がほとんどだという。

現在のセルゲイ・ペトレンコ院長(31)に話を聞いた。

鎌田さん「健康診断は相変わらずやってる?」

ペトレンコ院長「定期的に行っています。今も(この地区の人には)毎年、検査が行われています」

鎌田さん「甲状腺がんは見つかってる?」

ペトレンコ院長「30代から40代で、がんや甲状腺の異常は確かにあります」

ペトレンコ院長は「今後も継続的な検査や診断は必要だ」と話していた。

■“埋葬の村”に住む人たち

また、ペトレンコ院長たちが気にしていたのは「強制移住地域」に住み続ける「サマショール=自主帰還者」と呼ばれる人たちだ。

事故当時、ベトカ地区は年間被ばく量5ミリシーベルト以上。中でも放射線量が高い、いくつかの村は汚染された住宅も多かったため、その住宅を壊して地中に埋められたことから“埋葬の村”と呼ばれている。

当時、空き家となった家の木材などを持っていって再利用する人もいたため、放射性物質の拡散を防ぐ目的もあったという。

“埋葬の村”は今も「強制移住地域」となっているが、その避難指示に従わず、“埋葬の村”に住み続けている住民に話を聞いた。

鎌田さん「放射能で汚染された時、どうして避難しなかった?」

“埋葬の村”に住むルーバさん(70)「避難したくなかった。ここは私のふるさとです。もう70歳、行く所がないでしょう。行きたくないです」

“埋葬の村”の住民は事故前、約2000人いたそうだが、現在はわずか4人。4人とも「ふるさとを離れたくない」と話している。

5年前に夫を亡くしたというエレナさん(86)が、本音を話してくれた。

鎌田さん「さびしくない?」

エレナさん「1人だし、ちょっとさびしいです。隣には誰もいません。大変だし、さびしいし、怖いです」

■「移住権利地域」に住む夫婦

次に、「強制移住地域」よりも比較的放射線量の低い「移住権利地域」に向かった。ここは住むことは認められているが、国の支援を受けて別の土地に移住できる地域だ。しかし、移住を望まず、ふるさとに住み続けるという道を選んだ夫婦がいる。

夫婦は、この30年もの間、何度も家の周りの除染をしたり、食べ物などにも注意したりして、この土地で暮らしてきた。現在は畑で野菜を育て、自給自足の生活を行っている。

■三度起きないように

サマショールは「サマ(自ら)」「ショール(住み続ける)」という意味だ。彼らは危険を承知の上で、自分の意思で今も強制移住地域で生活している。

“埋葬の村”はかつて2000人が暮らしていて、子供もいて学校もあって、若者がいて、豊かな時間が流れていた。村を離れた人も、残った人も“悲しくてつらかった”。

原発事故は本当につらいもので、ふるさとに残る選択をした夫婦が住む地域はかつて、200世帯が住んでいたが、現在は25世帯のみ。こうした人たちの人生を大きく変えてしまった。

チェルノブイリや福島のような原発事故は「絶対に、三度起きないようにしないといけない」とあらためて感じた。