【独自解説】「過去に作ったインフラが牙を剥く」道路陥没、年間約1万件…老朽化する下水道管と追いつかぬ対策 各地で相次ぐ陥没事故の現状と深刻な課題「目に見えないところなので後回しに」

平穏だった街が突如として悲劇の現場と化した、埼玉・八潮市の道路陥没事故。しかし、インフラの老朽化により、道路陥没の危険は全国どこにでもあります。悲劇を繰り返さないため、何をすべきなのか?専門家の提言により見えてきた様々な“壁”とは―。

■突如道路が崩落しトラックが落下…二次被害の恐れなどから救助難航

2025年1月28日、東京・足立区や葛飾区に隣接する埼玉・八潮市で、突如交差点内の地面が崩れ、走行中のトラックが転落しました。運転していた男性(74)は当初、消防などの呼びかけに応じていたといいます。

しかし、崩落箇所は次第に広がり、二次被害の恐れなどから救助作業は難航。男性が乗っていた運転席部分は土砂に埋もれて見えなくなり、下水道管の内部で、変形して見つかりました。2025年2月10日、陥没した穴での捜索は打ち切られましたが、男性の安否はいまだわかっていません(2025年2月11日現在)。

■コンビニの入り口前が“断崖絶壁”に…JR博多駅近くで起きた大規模な崩落事故

こうした陥没事故は、各地で起きています。2016年には、JR博多駅のすぐ近くでも。道路の両端の穴が徐々に広がっていき、信号機も一瞬で穴の中へ…。

約1時間後には中央部分が崩れ落ち、巨大な一つの穴に。大きさは、縦横約30メートル、深さ約15メートルにも達しました。

コンビニエンスストアは、目の前が断崖絶壁のような極めて危険な状態に陥りました。

(目撃した人)

「どんどん大きくなっていって、地面が揺れる感じとか、ちょっと怖かったです」

さらに―。

(警察官)

「ただいま、周辺にてガスが発生しているとの情報が入っています。たばこ等火気厳禁です、ご協力お願いします。規制を広げるので下がってください、お願いします」

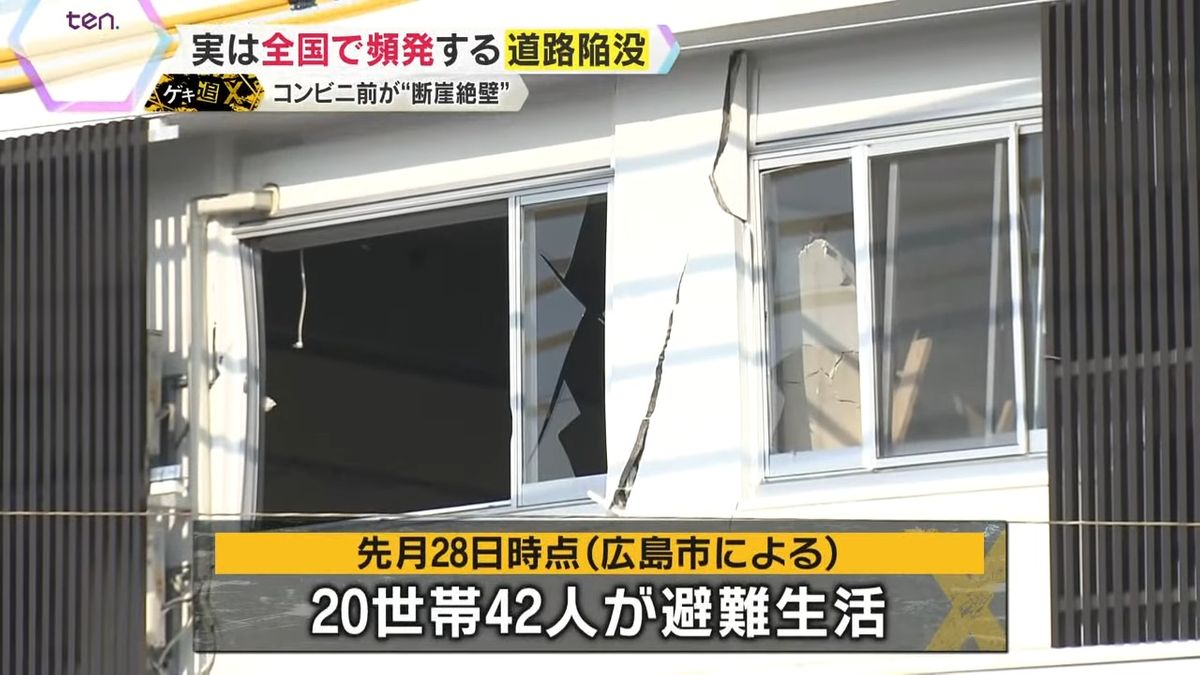

■大規模陥没が発生し一帯水浸しになった広島市…日常生活への影響は4か月経った今も

2024年9月には、広島市で大規模な陥没が発生。マンションが立ち並ぶ住宅街の道路は大きく沈み込み、一帯は水浸しに。周辺には、避難指示も出されました。

この事故で、半径50メートル以内にある27棟のうち9棟が「倒壊の危険性がある」と判定され、影響は今も続いています。事故から約4か月、被害を受けた建物の解体工事がようやく始まり、市営住宅や運送会社の建物から、壁や天井の一部が運び出されました。

広島市によると、2025年1月28日時点で、20世帯42人がいまだ避難生活を余儀なくされています。ひとたび事故が起きると、日常生活への影響は長期化します。

■陥没事故はどのように起きる?地盤陥没の実験で見えた地表に起こる“異変”

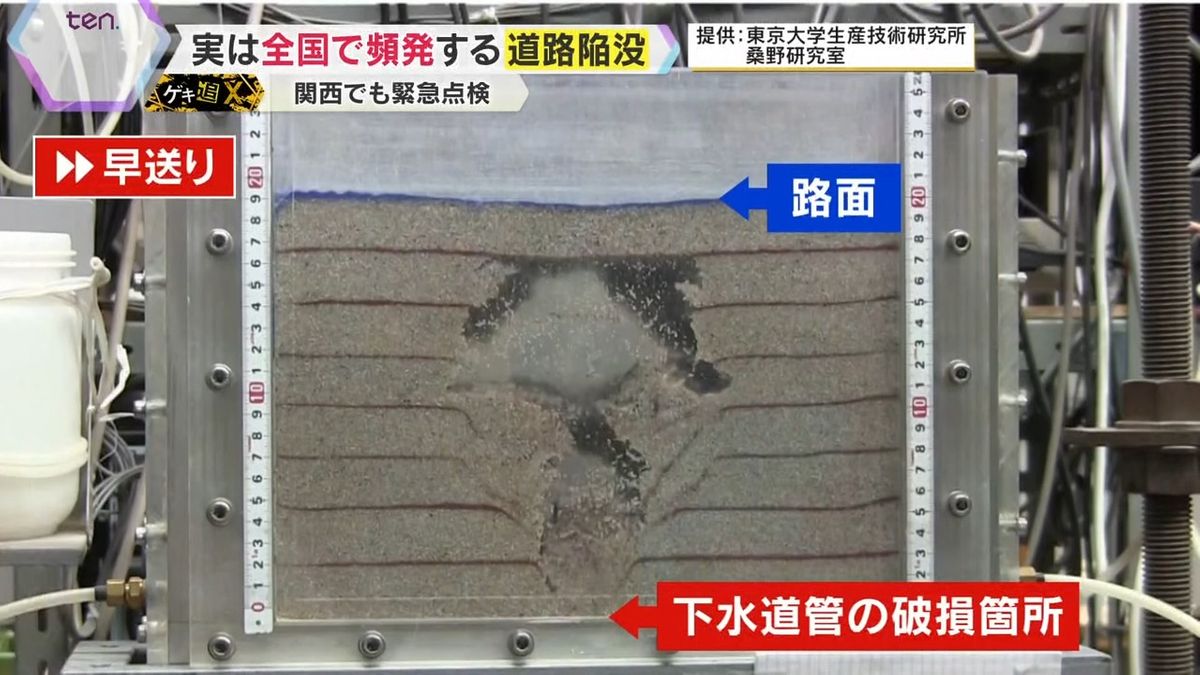

道路の陥没事故は、どのようにして起きたのか―地盤陥没の専門家である東京大学・桑野玲子教授に聞きました。

(東京大学・生産技術研究所 桑野玲子教授)

「陥没の穴の直下に、比較的大きな下水道管が深い位置にあったということで、恐らくそれが破損して、その破損部から土砂がどんどん吸い出されて、地下に空洞ができて、落とし穴のように地表が落ちて陥没したと考えています」

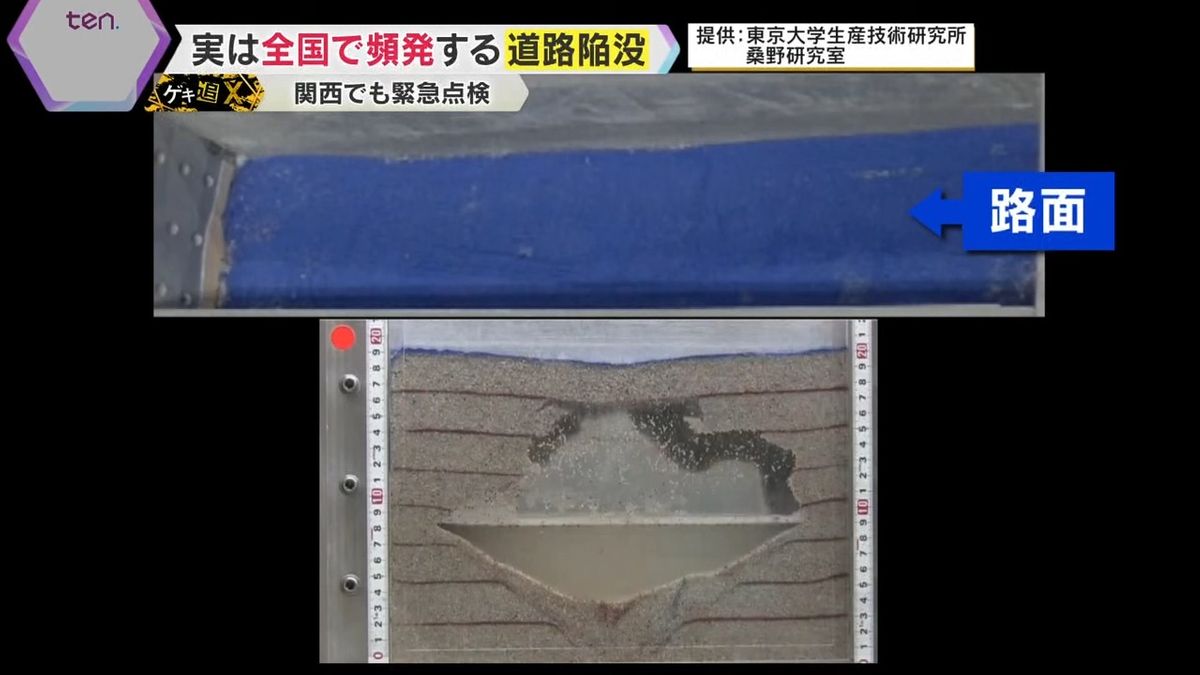

桑野教授が行ったのは、下水道管の破損から地盤陥没が起こるまでを再現した実験。下水道管の破損部分から地中に水が流れ込むと、下水道管に土砂が流れ込み、空洞が発生します。徐々に空洞が広がっていくと、地表部分が崩壊。大きな陥没した穴が、突如現れました。

この実験を上から見ると、地中には大きな空洞ができているにもかかわらず、地表部分には、崩落するまでほとんど異変は見られませんでした。

■埼玉の事故を受け、緊急点検する自治体 一方、「事前に気がつくのは難しかった」との指摘も

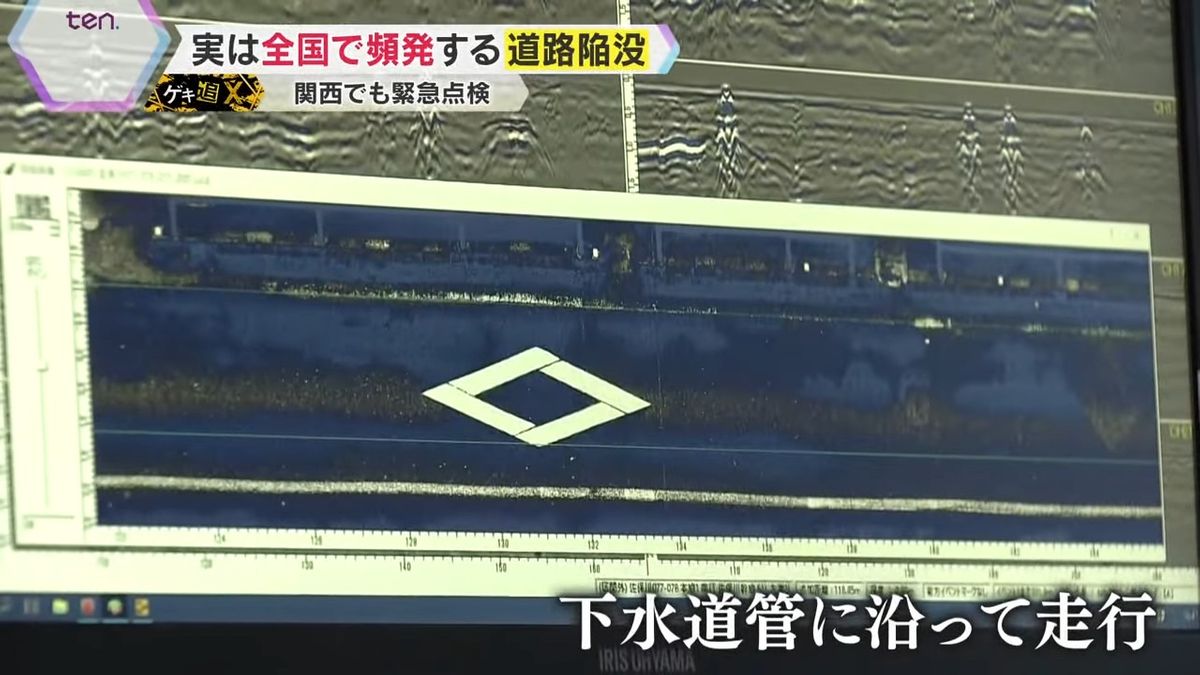

こうした陥没を未然に防ぐため、活用されている方法があります。埼玉の事故後、国土交通省の指示を受けて、奈良県は緊急点検を行いました。道路を走るトラックには、マイクロ波を地面に当て、空洞や異物を検知する機器が搭載されています。

地下に下水道管がある道に沿って車を走らせ、地表から約1.5メートルまでを調査。これにより、大規模な陥没を引き起こす前に、空洞を埋めるなどの対応が可能になります。

ただ、今回の埼玉のケースは、この調査をもってしても地中の空洞を察知するのは難しかったと、桑野教授は指摘します。

(東京大学・桑野教授)

「もし下水道管が浅ければ、割と地面まで近いので、そんなに空洞が大きくならずに地表で変状が出るのですが、深いところにあったので、地表が何の変状も出ないまま、かなり大きく空洞が成長してしまいました。事前に気がつくのは難しかったのではないかと思います」

■道路の陥没は一日平均29件…下水道管を新しいものに変える『SPR工法』とは

国土交通省によると、道路の陥没は年間約1万件で、一日平均で29件程度起きている計算になります。このうち1割強が下水道管によるもので、都市部になると割合は3割弱まで跳ね上がります。

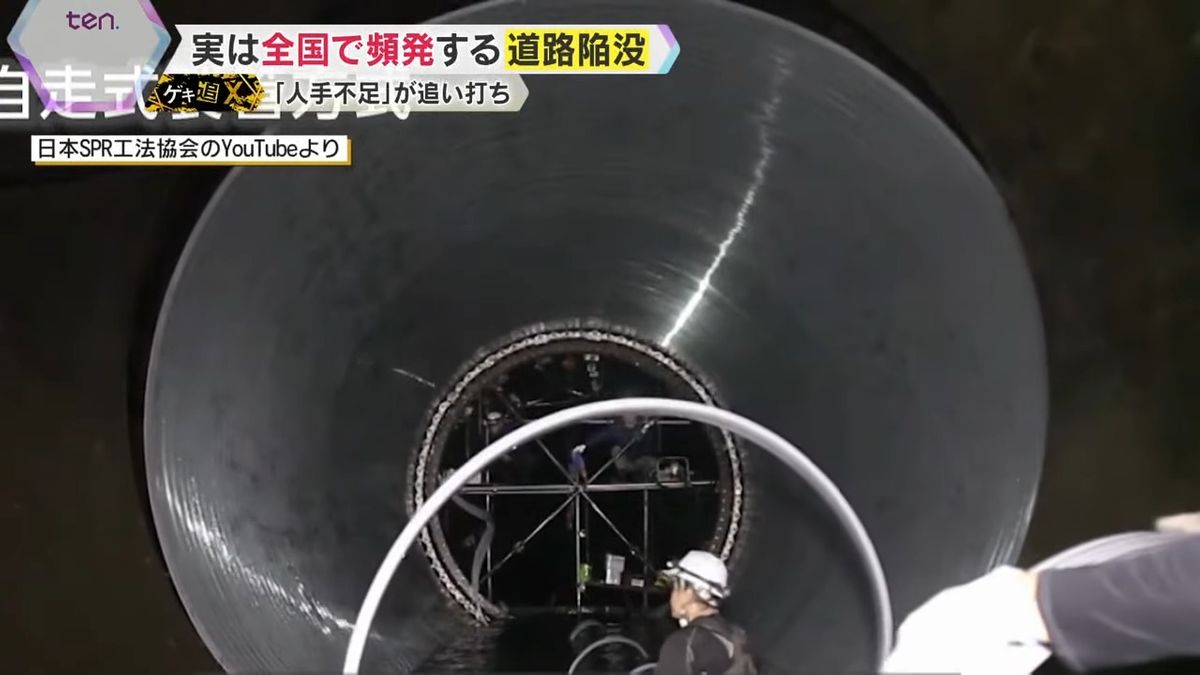

抜本的な対策には、老朽化した下水道管を新しいものに変えることが必要です。下水道管の更新の現場で多く用いられるのが、『SPR工法』という手法。下水道管の内部に、螺旋状に新たな下水道管の壁を少しずつ作るものです。

最大の利点は、下水道を止めずに工事が進められる点で、周辺住民への影響を抑えられます。さらに、地面を掘る必要がないので、下水道管そのものを取り替えるより、工期を短くすることができます。埼玉の事故を受け、東京都が行った下水道管の補修工事でも、このSPR工法が利用されました。

■「目に見えないところなので注意を払わない」下水道管更新工事における深刻な2つの課題

ただ、下水道管の更新には、技術的な面よりも大きな課題があります。近畿大学・河井克之教授は、その一つが『深刻な予算不足』だと指摘します。

(近畿大学・理工学部 河井克之教授)

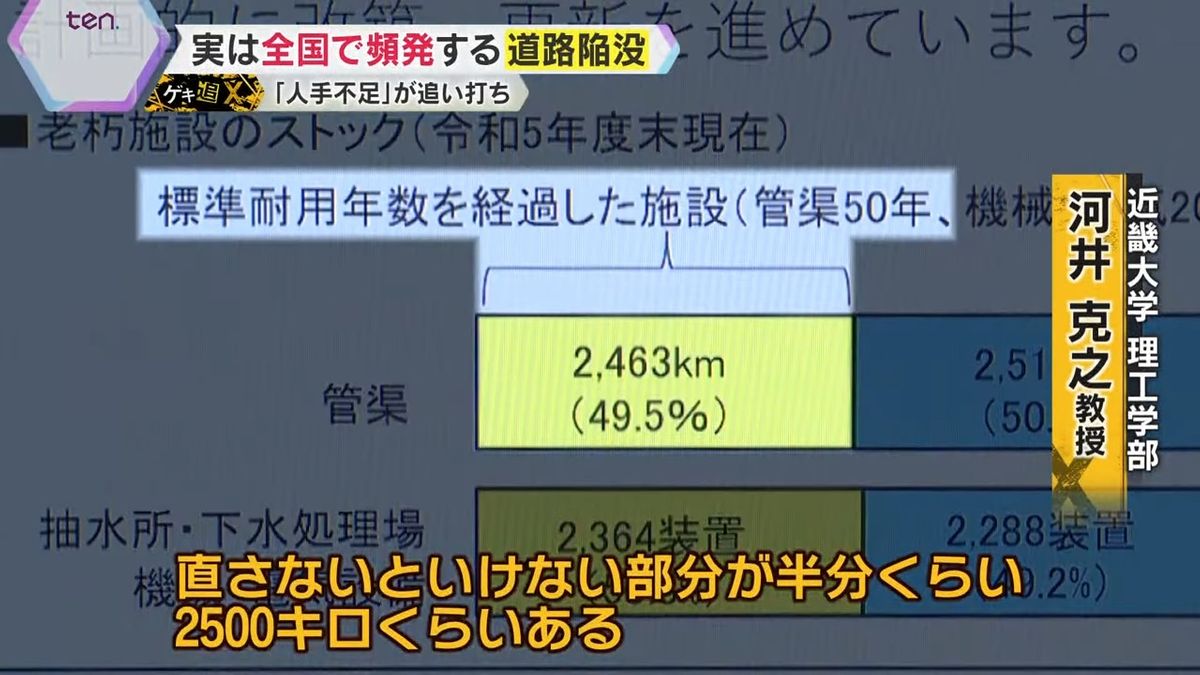

「大阪市の下水道事業レポートなんですけど、実際、総延長が5000キロぐらいあって、直さないといけない部分が半分ぐらい、2500キロぐらいあります」

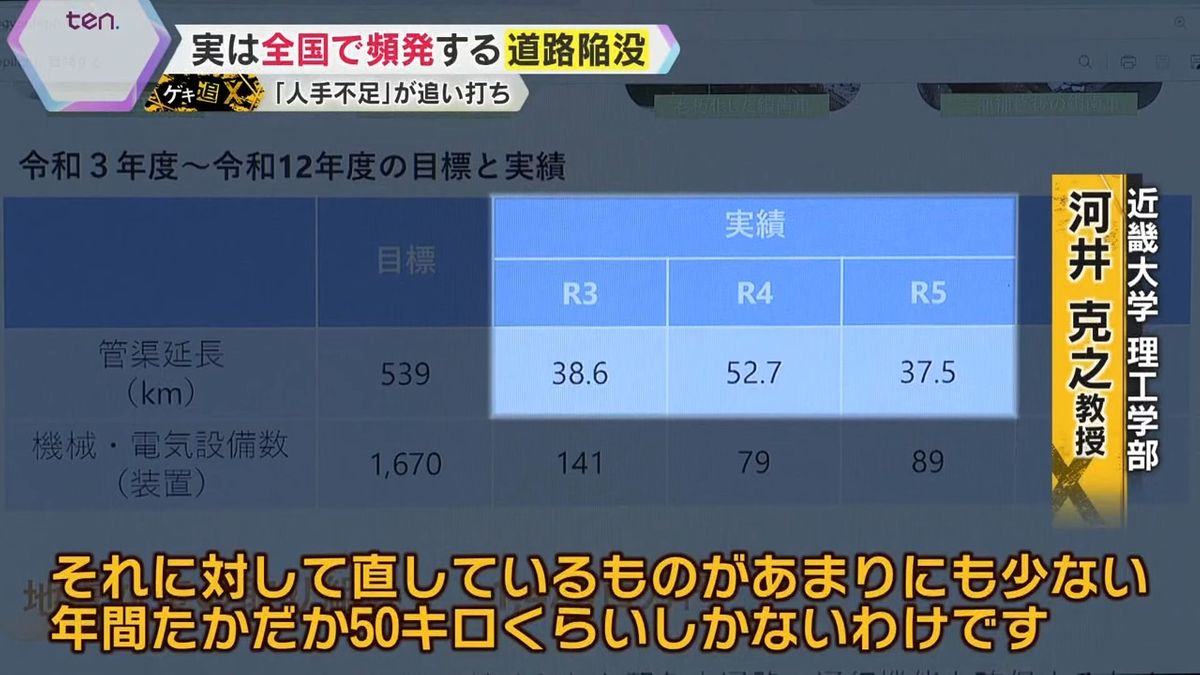

(近畿大学・河井教授)

「それに対して、直しているものがあまりにも少なく、年間たかだか50キロぐらいしかないわけです。それぐらいの予算しか措置できないような状態で、そこに予算をかけるかかけないかということだと思います」

(河井教授)

「下水道管は我々の目に見えないところなので、注意を払わないですよね。陥没みたいなことが起こらなければ、漏れながらでも機能はすると思いますので、そういう意味で後回しになっているのではないかと思います」

さらに、様々な業種で深刻化する『人手不足』が追い打ちをかけています。

■「過去に作ったインフラが牙を剥く」リスクを減らすために今、必要なこととは―

老朽化した下水道管のリスクを減らすために今、必要なこととは―。

(東京大学・桑野教授)

「新しく何かを作ることに比べると、維持管理の予算は、どうしても優先順位が低くなるかもしれないですね。ただ、今回のようなこともあったので、維持管理を怠ると非常に大変なことになるというのは、管理者にも市民の皆様にも認識していただいたのではないかと思います」

(東京大学・桑野教授)

「必要な予算はきちんとかけて維持管理をしていかないと、過去に作ったインフラが牙を剥くというか、“負の遺産”になってしまう現れだと思います」

埼玉と同じような道路陥没の危険は、全国どこにもあります。しかし、抜本的な解決策はまだ見えてきません。刻一刻と老朽化が進む中、対策は待ったなしの状況です。

(「かんさい情報ネットten.」2025年2月11日放送)