【解説】マックのリリースはヒントになるか? カスハラモードに陥らない気持ちの切り替え

■カスハラを受けた100人に3人以上が「通院、服薬」

厚生労働省の調査によると、「カスハラで被った損害」について企業に聞いたところ、22.6%が「従業員の休職・離職」と回答した。(調査対象=過去3年間に顧客等からの著しい迷惑行為があったとする企業1880社。「職場のハラスメントに関する実態調査」より)

また、カスハラを受けたことのある861人に対する調査では、16.7%の人が「眠れなくなった」と答え、5.7%が「会社を休むことが多くなった」、さらに3.8%が「通院や服薬した」と答えている。深刻だ。

■加速する企業の"カスハラ"対策

こうした中、厚生労働省は「不当・悪質なクレームは、従業員に過度に精神的ストレスを感じさせ(中略)企業に多大な損失を招くことが想定される」などとして企業に対して、従業員を守るための「カスハラ対策」を行うよう促している。

指針となるマニュアルも公表していて、こうしたことも手伝い、企業の「カスタマーハラスメント対策」の動きが加速している。

前出のソフトバンクは今月、「カスタマーハラスメントについての考え」もHPで公表。

ANAホールディングスも2013年から社内で報告を求めてきた288件のトラブル事例や対応を洗い出し、社内向けのマニュアルを完成させた。顧客からの暴言、誹謗中傷、差別発言、また脅威を感じる言動や複数回のクレームなど、何がカスハラとみなされるのかについてまとめ、従業員が参照できるようにした。

ANAは、どのような場面でカスハラが起きるのかを社員が認識することで、「カスハラが発生しない環境」の整備を目指すとしている。

■「お客様は神様です」? 従業員がカスハラを受けても対応しない企業=57.3%

例えば会計ソフトの開発・販売を行う企業「freee」がカスハラ方針策定のプロセスを公開しているが、一番気を遣ったこととして、「お客様に本質的な価値を提供したいという基準で策定する」、「安易に『お客さんが怒っている』『社員が傷ついた』イコール『カスハラ』にはならない時もあることを社内で理解してもらう」という点をあげている。

「『カスハラ』と『本当に困ってクレーム化しているお客様』をしっかり切り分けて適切な対応をすることができるのか」が懸念だったと言うが、最終的には、カスハラについて細かく具体的に定義づけすることで、“なんでもかんでもカスハラとされる状況は発生していない”としている。

長く日本で社会通念のようなものだった「お客様は神様です」は「当たり前ではない」という認識は広まってきているようだが、だからといって、これが180度逆に振り切れて、「客のクレームに取り合う必要はない」というものでももちろんない。

「クレームは宝」だとよく言われるように、厚労省のマニュアルにも「本来、顧客からのクレームは、それ自体が問題とは言えず、業務改善や新商品・新サービスにつながるものでもある」と記載されている。

一方で、悪質なクレームからは従業員を守る対応を求めている。

企業は従業員を守らなければならない。倫理・モラルの面からだけでなく、人手不足の日本では、人材獲得競争において、カスハラへの取り組みは必須であろう。気づいている企業は急いでいる。

しかし、一方で、厚労省の委託調査で企業に対し「カスハラがあった場合に実施した取り組みは何か」聞いたところ、「特にない」(57.3%)の割合が最も高かった。まだまだ現場任せで、会社側が従業員を労り守ろうという意識に至っていないようだ。

そこでふと思い出したのが米国マクドナルドのリリースだ。

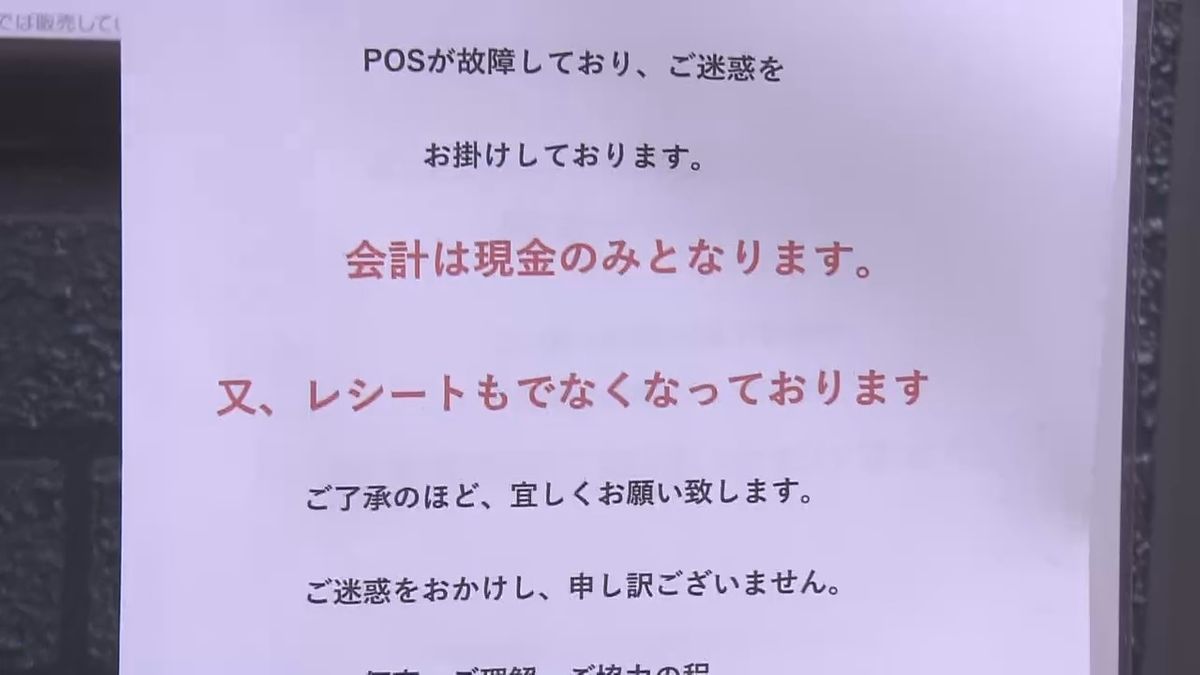

対応は店舗ごとに異なり、店を閉めたところもあれば、手書きで注文を受け、現金だけで決済したところもあった。

こうしたシステムトラブルの際に企業が出すリリースを想像して欲しい。たいていは、「多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。一刻も早い復旧に向け、全力で取り組んでまいります」など、客に対して詫びるものだ。

では、マクドナルドはどのようなリリースを出したのか?

アメリカ・マクドナルドのCIO(最高情報責任者)が出したリリース「世界的なシステムの停止について 最新情報」を見てみよう。

まず冒頭に「このメッセージは各国のマクドナルドの従業員、フランチャイズオーナーらに送られたものです」とある。HP上で公開されているが、客に向けてではない。

トラブルの経緯と現状についての説明に続き、従業員らにこのように語りかけている。

「システムが停止してしまったということが、いかにイライラすることか承知しています。このせいで、あなたやあなたの店舗のチーム、そしてお客様に大きな影響を与えていることもよく理解しています」「我々は一刻も早く解決すべく取り組んでいるところです」「辛抱強く待ってくれてありがとう。そして、迷惑をかけてしまっていることを心からお詫びします」。

システム障害時に、米国マクドナルドのHPにアップされたリリース。想定と違わなかっただろうか?

マックのシステム障害はいつ回復するのか?知りたくて、HPを開く。そしてこのリリースを見たら?

「そうだよな。店舗でいつも通りに注文を受けて、商品を出すことができないでいる店員さんたちも、途方に暮れているんだな」と、店員の立場に立つことがより容易になったのではないだろうか?

振り返ってみるとこの数年、頻繁にシステムトラブルは起きている。そのせいで、予定通りいかなくなった時、目の前の店員や電話の向こうの担当者の非を責めてしまったりしていなかっただろうか。

客に対応する担当者一人ひとりは、実際に起きているトラブルに直接の責任がないことが多い。それでも、「自分たちの非」として詫び、対応を続ける。

しかし、客の側に立ったとき、自分が被っている損失に苛立ち、「トラブルを起こした側」の”一員”である店員などの心情に思いをはせることができなくなり、「もっと何か対応のしようがあるだろう」と責め、「こちらの時間や手間を返せ」と不当な見返りを求めてしまえば、それはカスハラとなる。

そうした中で、「従業員もさぞ大変だろう」と気づかせるマクドナルドのリリース。システム障害が起きて大変な思いをさせてしまっていますね、と経営側が従業員をねぎらう。

それを見た客は、「そうだよね、従業員の人たちも大変だよね」と気づき、それまで不満に思っていた気持ちを落ち着かせたかもしれない。

オーストラリアのマクドナルドのフェイスブック投稿も同様だった。こちらは宛先が客ではあるものの、システム障害の経緯の説明のあとに「お客さまと我が働き者の店員たちに、深く感謝します!」と記されていた。

「お客様は神様です」「従業員は我慢して当たり前」「会社がトラブルを起こしたら社員全員が責められて然るべき」というこれまでの認識や対応のあり方が少しずつ変わってきている。

「丁寧な接客」を強みとしてきた日本だが、これに対して、客としての日本人のハラスメントが止められなければ、国としての魅力も薄れてしまうのではないだろうか。