消滅するおそれ「危機言語」を考える【きっかけ解説】

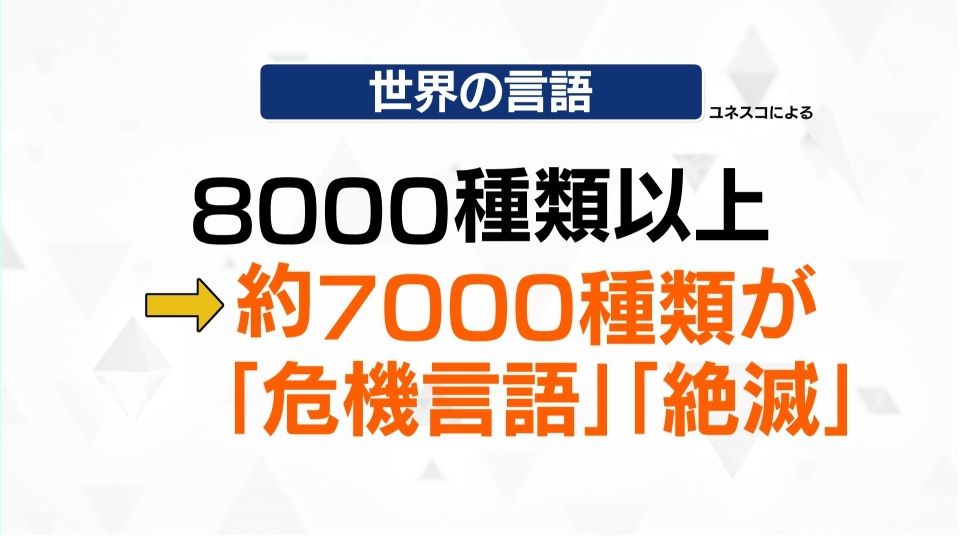

ユネスコによりますと現在、世界には手話や書き言葉なども合わせ8000種類以上の言語があるといいます。

しかし、そのうちのおよそ7000種類は、話し手がいなくなることにより消滅の危機にある「危機言語」または「絶滅した言語」に指定されています。

先月都内で、バングラデシュ大使館と国連が共催で行う「国際母語デー」を祝うイベントが行われました。

この「国際母語デー」は、国連が制定した記念日で、世界各地の多様な言語や文化を次世代に伝えていくことの大切さをアピールするための日なんです。

――言語や文化を守るためにこういったイベントも開催されているんですね。

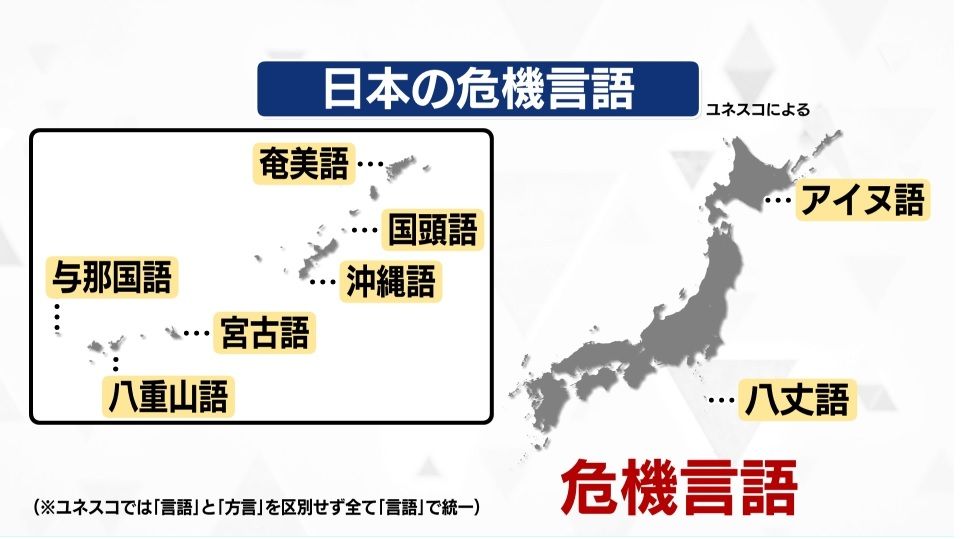

実は言語の消滅は日本も例外ではありません。

日本には、今私たちが話している日本語の他にアイヌ語、八丈語、八重山語、与那国語など方言を含め8種類の言語があるんです。しかし、これら8種類の言語は、全て「危機言語」に分類されています。

――言語が失われることはどのような問題があるのでしょうか?

言語学者の九州大学大学院中川奈津子准教授は、問題の1つとして「文化の消滅」が挙げられると話します。例えば「運ぶ」という動詞。中川准教授が研究する八重山の言葉では、「カミル」=頭で運ぶ「カタミル」=肩で運ぶと使い分けているといいます。

――同じ運ぶでも「運び方」によって使い分けられているんですね。

そうなんです。しかし、この方言が無くなってしまうと「頭で運ぶ」「肩で運ぶ」という文化自体も言語とともに失われてしまうといいます。

――言語は、その土地の生活様式などともしっかりと密接に結びついているんですね。こういった言語はなぜ、消滅しているのでしょうか?

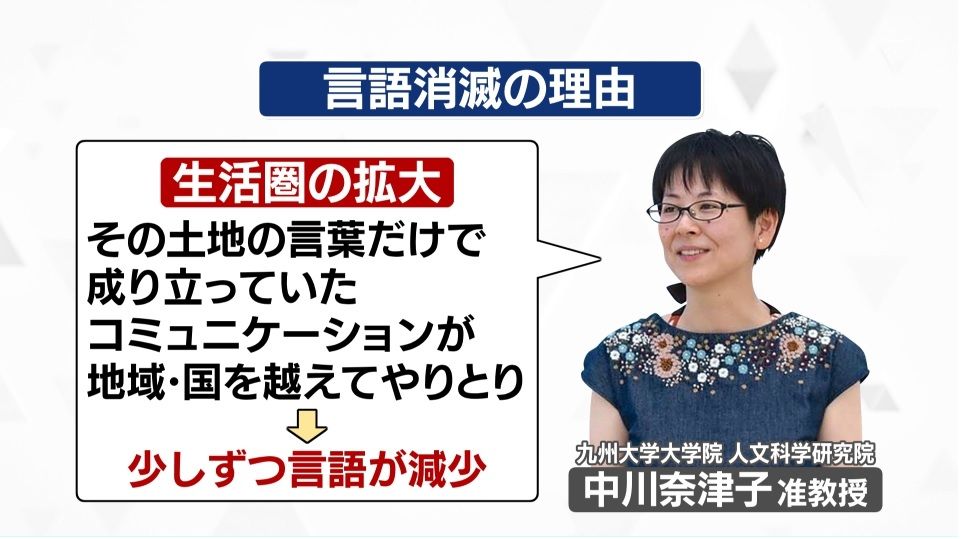

中川准教授によりますと、言語が消滅する理由の一つとして、「生活圏の拡大」が挙げられるといいます。都市化やグローバル化が進み、人やものが世界規模で行き交うことで、いままで、その土地の言葉だけで成り立っていたコミュニケーションが地域や国を超えてやりとりしなければならなくなり、少しずつ言語が減少していったということです。

――言語の消滅を止めることはできるのでしょうか?

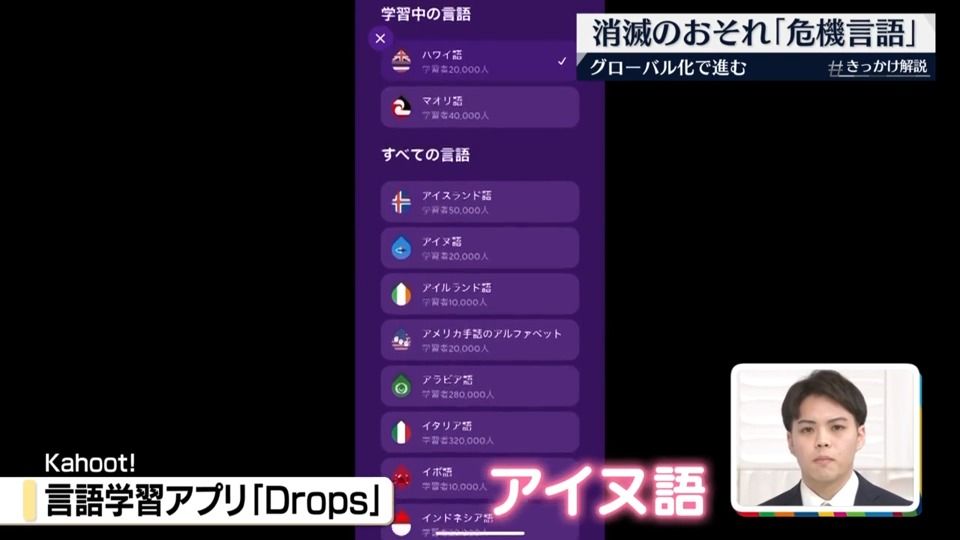

世界が一体化している今、言語消滅の流れを止めることは難しいとされています。一方で、インターネットを利用し言語を守ろうとする活動も行われています。

スマホの言語学習アプリ「Drops」では危機言語となっている「アイヌ語」を学ぶことができます。他にも、「ハワイ語」や「マオリ語」など先住民族の言語を学べるんです。他にも次のような取り組みがあります。

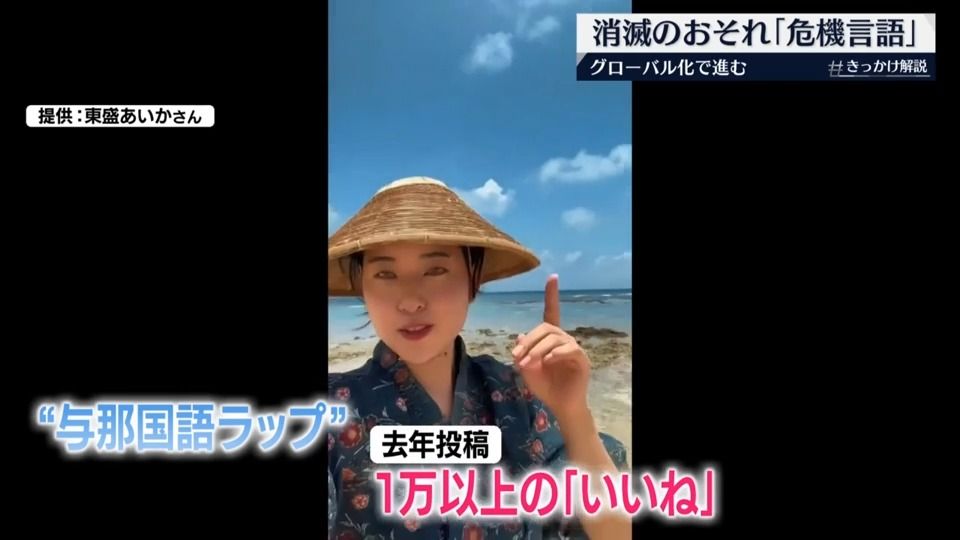

この動画は、危機言語である「与那国語」をラップで紹介しています。去年投稿されていて現在は、1万以上の「いいね」がつく反響があったんです。

――ゲーム感覚で学べたり、ラップでより身近に感じたりできると、学んでみようかなという気持ちが出てきますね。

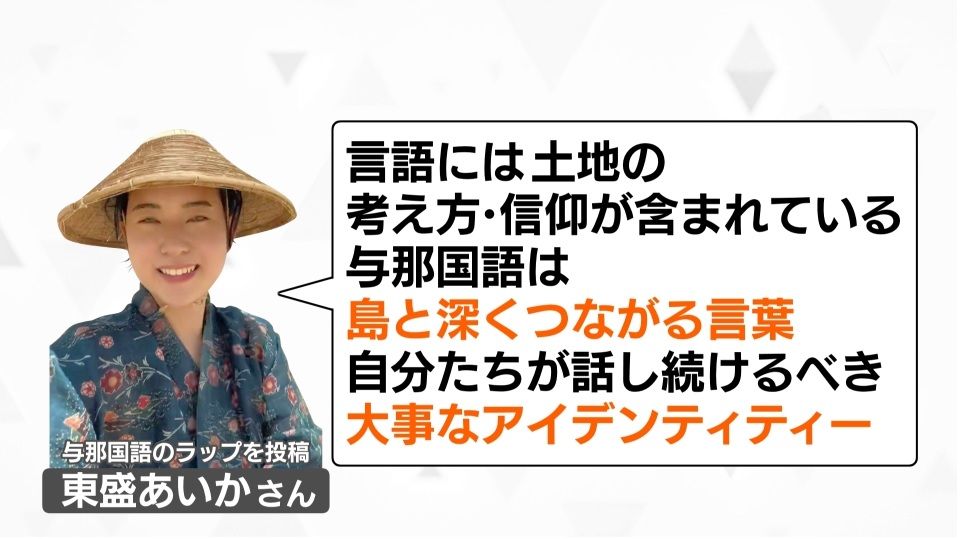

そうですね。この動画を投稿した東盛あいかさんは、「言語にはその土地の自然や暮らし方からくる考えかた、信仰などが含まれています。だからこそ与那国語は島と深く繋がれる言葉であり、自分たちが話し続けるべき大事なアイデンティティーなんです」と話していました。

――このニュースを通じて深野記者が一番伝えたいことは何でしょうか?

「言葉を持つことの大切さ」です。わたしたちは当たり前のように日本語で話していますが、もし日本語が消えてしまったら、大切な故郷を失うのと同じだと感じました。失われつつある様々な地域の言葉に関心を持ち、保っていく取り組みに注目し続けたいと思います。【#きっかけ解説】