【皇室コラム】「お召し列車」が活躍したころ

【皇室コラム】「その時そこにエピソードが」第21回 「お召し列車」が活躍したころ

「お召し列車」が日本各地を駆け抜けた時代がありました。終戦直後の伊勢神宮参拝、全国巡幸、国体などの地方訪問……。神格化を否定した昭和天皇が国民の中へと入っていった戦後の約10年です。終わりの頃に登場したお召し列車専用の電気機関車が鉄道博物館の展示に加わり、その時代が歴史のひとコマになったことを思います。(日本テレビ客員解説員 井上茂男)

■占領下に「日の丸」を掲げて走った列車

終戦から3か月後の1945(昭和20)年11月12日午前8時。昭和天皇を乗せたお召し列車が、空襲で激しく傷んだ東京駅から三重県の山田駅に向けて発車しました。伊勢神宮(三重県)や神武天皇陵(奈良県)などに戦争の終結を報告する旅。お召し列車の運行は戦後初めてのことでした。

「伊勢神宮に親拝したいがどうだろうか」。昭和天皇が木戸幸一・内大臣に相談したのは1か月前です。『木戸幸一関係文書』(東京大学出版会)にある「手記」によると、内大臣は「誠にごもっとも」と受け止めながら、連合国最高司令官のマッカーサー元帥が許すか、国民の皇室に対する感情がわからない、と判断に迷います。

元帥の意向を尋ねると、「少しも差し支えなく、司令部としては出来るだけの警護をする」という好意的な答えでした。元帥が昭和天皇に会ったのは半月ほど前です。好感を持ち、最大限の理解を示したのでしょう。それはしかし、側近が「今度のように淋しい行幸を拝しようとは思わなかった」(入江相政日記)と書くように、先祖への辛い報告でした。

東京を出発した列車は最初に沼津に停車します。「給水」などで6分間。同行した内大臣は、家を焼かれた人たちの気持ちがどのように表れるか心配し、不穏な言動から投石でも起きたら収拾がつかないと気をもみ続けます。特高警察が解体された直後で、警察力の低下が言われていました。しかし、集まった人たちは至って和やかで、戦前とは違う様子に内大臣は「皇室と国民との隔たりが急にせばまったよう」と喜びました。

列車は、静岡、豊橋、四日市で徐行し、昭和天皇は車窓から焦土と化した街を目のあたりにします。「こんなに焼けたのはどこまで続くのか」。側近の日記(徳川義寛終戦日記)に言葉が残されています。帰りも大垣、岐阜、豊橋、静岡付近で列車を徐行させ、御料車に沿線の愛知や静岡など5県の知事を迎えて話を聞きました。

占領下、「日の丸」の掲揚が禁止されていたころです。ところが、です。東京を出発したお召し列車の先頭には、戦前と変わらず、「日の丸」が十字に掲げられていました。

機関車に乗っていた明石孝氏が『東京ゲタ電物語』(講談社)に記しています。「ゲタ電」とは近距離用の電車のことだそうです。当時、明石氏は鉄道省東京鉄道局の新橋管理部運転課長でした。大胆にも、いろいろ迷った末に上司にも相談せず、「叱られたら、私個人の責任とする気」でそのまま踏襲していました。

「それまで何回も御召列車に乗ったが、このときは、なんともいえぬ複雑な気持と、特別な緊張感の中で走ったことしか覚えていない。正直なところ、ひょっとしたらこれで御召列車は最後ではないか、という気がしていたのである。日の丸をかかげたことは、さいわいに、誰からもなんともいわれなかった」。明石氏たちも胸のつまるような思いで乗務していました。

皇室用の車両には、天皇の「1号御料車」や皇后用の「2号御料車」、側近用の「供奉(ぐぶ)車」などがあります。戦前は東京の大井町にあった工場近くの車庫で保管していましたが、空襲が激しくなると東京・八王子の大正天皇陵に近い皇室専用の東浅川駅(当時)に避難させ、さらに足尾線(現わたらせ渓谷鉄道)の駅へ移されました。この御料車の〝疎開〟にも明石氏は関わっていました。

■全国巡幸 悩ましかった列車内の昼食

1946(昭和21)年2月。「人間宣言」で神格化を否定した昭和天皇の「全国巡幸」が始まります。敗戦で失意の底にある国民を励ますためでした。この巡幸で大活躍したのが、明石氏らが守った1号御料車です。巡幸は前年の伊勢訪問を参考に計画されました。

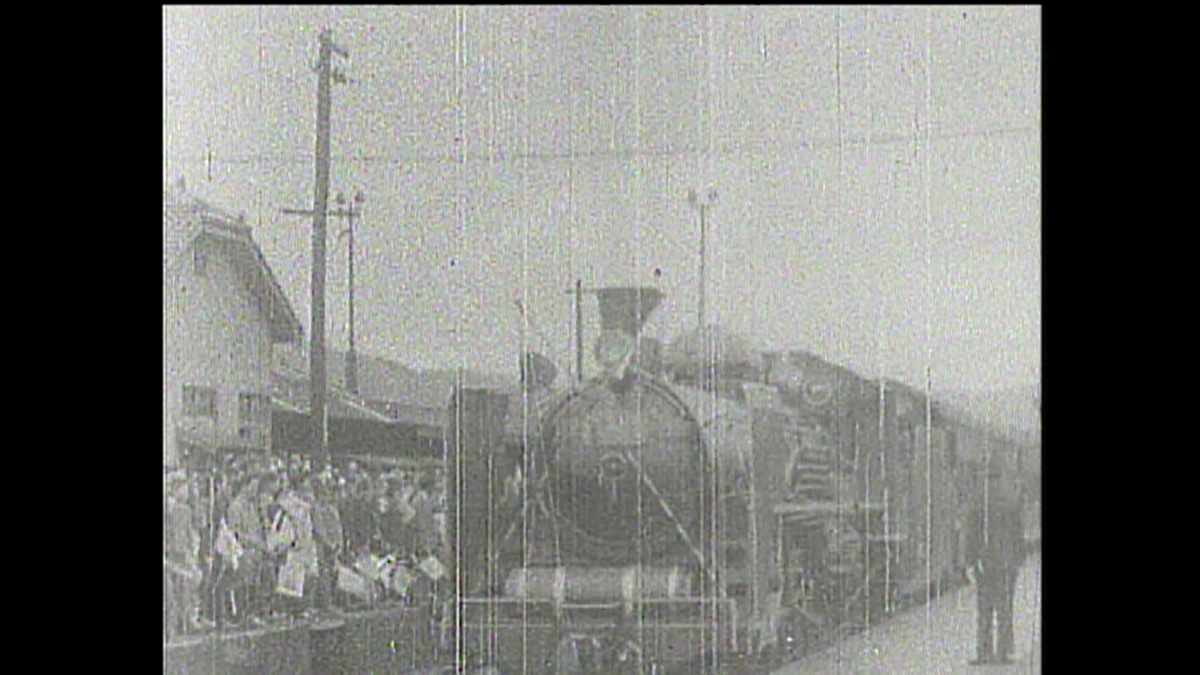

御料車を真ん中にした5両編成のお召し列車は、蒸気機関車を交換しながら長距離を駆け、現地に入ると小刻みに駅に停まっていきます。朝9時ごろから夕方5時ごろまで、昭和天皇は背広姿で歓迎にこたえ、孤児や戦災者を励まし、学校や工場、開拓地などを訪ねて回りました。列車が一夜の宿代わりになり、徹夜で走ったこともありました。

“強行軍”の中で唯一の休憩時間が昼食でしたが、日程上、列車内になることがありました。これが何とも悩ましかったようです。沿線に歓迎の人が途切れず、立ち通しでこたえるので落ち着いて食事が出来なかったからです。「なるべく汽車の中での食事がないように」。昭和天皇も希望していましたが、どうしようもない時がありました。

入江侍従の『天皇さまの還暦』(朝日新聞社)に興味深いエピソードがあります。1949(昭和24)年の27日間に及んだ九州訪問の時です。宮崎県から大分県に入る折、人里離れた県境の宗太郎峠のあたりなら歓迎の人もいない、と食事になりました。昭和天皇に弁当を出し、入江侍従も供奉車で食事を取って戻ってみると、昭和天皇はとっくに終わったらしく窓辺に立っていました。何も言われなかったので「具合よく召し上がれたもの」と思ったそうです。

ところが、朝刊の「投書」を見て驚きます。宗太郎駅で迎えた人からで、急勾配で速度が遅かったのでよく見えたこと、昭和天皇は歓迎に気付いて奥から急いで窓辺に出てくれたこと、食事中だったらしく、左手にナプキン、右手に箸をもったまま会釈をしてくれたこと――が書かれていました。昭和天皇が落ち着いて食事をとれなかったことは明らかです。

その投書を国立国会図書館で探しました。大分県の地元紙「大分合同新聞」は朝刊2面(6月8日)で「県境〝宗太郎峠〟に天皇を迎える」「車窓に元気なお顔」「旗波、万歳、雨の中の興奮」と5段見出しをつけ、駅周辺の様子を詳しく伝えていました。

しとしと雨が降る中、駅周辺には大分県側から50人、宮崎県側から80人が集まっていました。午後零時40分、トンネルから白い煙を吐きながらお召し列車が現れると、人々は口々に「万歳」を叫び、「日の丸」が揺れました。昭和天皇の顔ははっきり見え、列車が走り去った後も興奮は続きました。

「投書」は探し出せませんでしたが、大分合同の記事に「一老人」の談話を見つけました。「陛下はお食事中であったらしく、万歳の声をきいて急いで窓ぎわにお立ちになった様子で、手にはしをお持ちになっておられたように見受けられました」。箸を手にした姿を見た人は確かにいました。

翌年の高知県でも車内の昼食になりました。駅で降りては歓迎に応え、またすぐ列車に乗って次へ……。慌ただしい日程だったからです。

『昭和天皇実録』は「景勝地の久礼湾を御展望になりつつ車中にて昼食」ときれいな書き方をしていますが、明石氏の『東京ゲタ電物語』には、九州での反省から人のいない場所を探し、トンネル間の両側が切り立った崖のところを見つけて「ここなら大丈夫だろう」と列車を停めて食事にしたこと、それでも崖の上に「日の丸」を持った人が現れ、昭和天皇はまた箸を持って窓際に行くことになったこと――が書かれています。落ち着ける場所はありませんでした。

ちなみに巡幸先での食事ですが、初期に同行した大金益次郎・侍従長の『巡幸余芳』(新小説社)によれば、当初は大膳(だいぜん)という食事担当の職員が同行して作っていたものの、翌年の東北訪問から、贅沢にならないように品数などを定め、地元の調理に任せたそうです。大分や高知の列車内の昼食は、地元で調理された弁当でした。

■京都・山崎 沿線の人たちと生まれた交流

お召し列車で行き来するうちに交流も生まれました。京都府の山崎にある療養所の人たちとの交流です。列車が通る度に療養中の人たちが出て手を振り、昭和天皇も気にかけるようになりました。

その山崎のことを昭和天皇は歌にしています。

「山崎に病やしなふひと見ればにほへる花もうつくしからず」(日東紡山崎療養所のほとりを汽車に過ぎむとして)

満開の桜の下でお召し列車に手を振る療養中の人たち。情景が目に浮かんできます。この歌が公表され、気持ちはさらに通じ合うようになったそうです。

そこに秘話がありました。明石氏が『東京ゲタ電物語』で明かしています。明石氏はこの時、国鉄大阪鉄道管理局の運転部長でした。お召し列車にお供して山崎の交流を改めて聞き、機関士に「お帰りのとき、なんとかここの速度を少しでも下げられぬか」と相談します。機関士は「できるだけやってみましょう」と応じました。

仮にも運転時刻は変えられませんが、通過する駅の通過時刻は15秒までの差が許されていました。その日、機関士は手前の高槻駅を15秒早く通り、療養所の手前でブレーキをかけて時速を90キロから50~60キロに落とし、療養所を過ぎると加速して次の山崎駅を15秒遅れで通過しました。高槻も、山崎も、〝定時刻通過〟。機関士たちの心意気にただただ驚きます。

■〝ロイヤルエンジン〟の登場

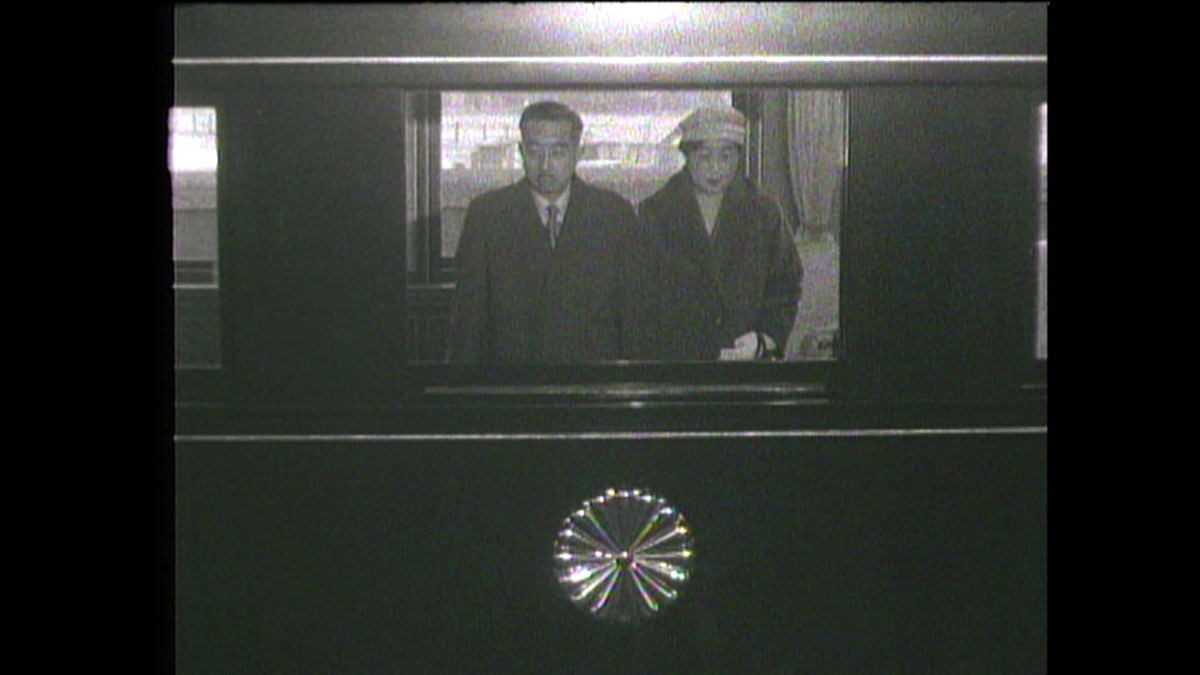

1953(昭和28)年10月19日、お召し列車専用の電気機関車がデビューしました。「EF58-61」――〝ゴハチのロクイチ〟と呼ばれる機関車です。それは昭和天皇が香淳皇后と共に第8回国体で四国に向かう時でした。お二人は東京駅のホームで真新しい車体を見て、御料車に乗りました。

ステンレス製の飾り帯を全体に回した華やかなデザインです。日立製作所でお召し列車の専用機として作られました。いつしか〝ロイヤルエンジン〟と呼ばれ、90回以上にわたってお召し列車を牽引しました。ぶどう色の塗装で登場しましたが、御料車に使われる「溜(ため)色」に塗り替えられ、特別感を増しました。

前年に講和条約が発効して日本は国際社会に復帰し、海外から多くの賓客を迎えるようになります。『お召列車百年』(星山一男、鉄道図書刊行会)などによると、1958(昭和33)年に国賓としてイランのパーレビ国王が来日した折、東京から浜松までの列車を牽引したのも「EF58-61」でした。

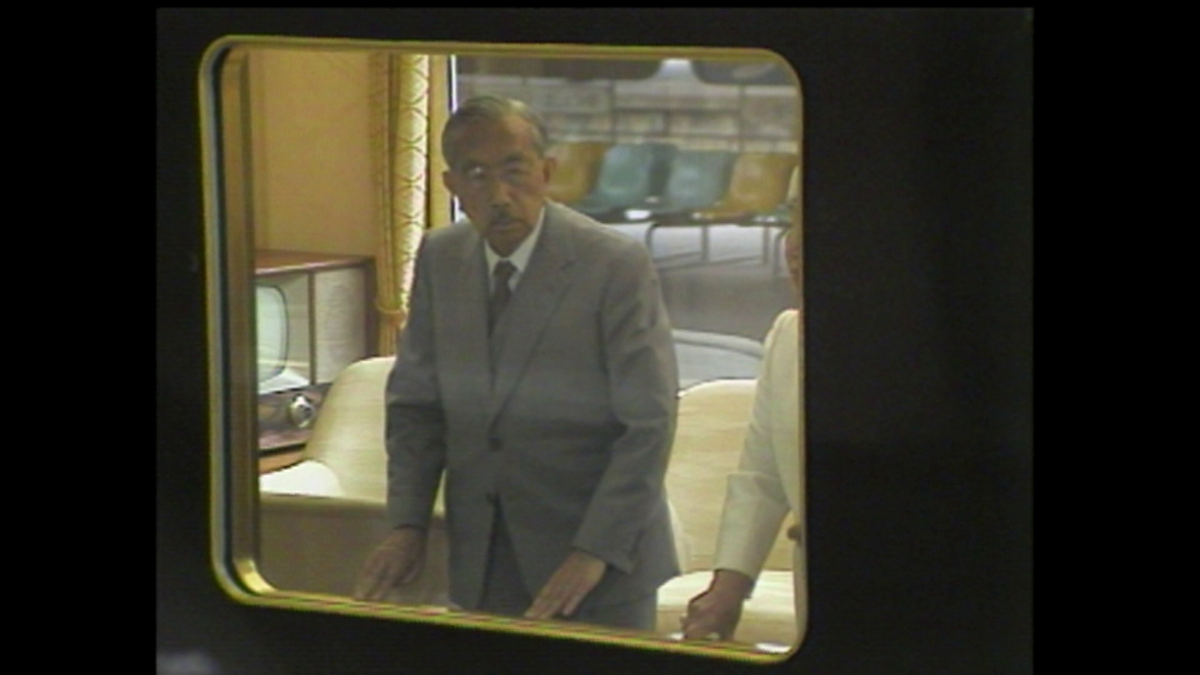

時代は平成に移り、天皇に即位した上皇さまは普通の列車を利用し、特別な編成のお召し列車を使われませんでした。初めて使われたのは1996(平成8)年、ベルギーのアルベール国王夫妻を国賓として迎えて栃木県へ案内された時、最後は2001(平成13)年にノルウェーのハラルド国王夫妻を迎えて北鎌倉まで走った時でした。「EF58-61」は国際親善も担ったのです。

2007(平成19)年、ハイグレードの「E655系」の特別電車が登場します。新幹線や飛行機の時代を迎えるなかで〝ロイヤルエンジン〟は静かに引退し、この10月末、鉄道開業150年を機にさいたま市の鉄道博物館の常設展示に加わりました。

■歴史になったお召し列車の時代

昭和天皇に国鉄を詠んだ歌があります。1988(昭和63)年の歌会始に寄せた歌です。

「国鉄の車に乗りておほちちの明治のみ世をおもひみにけり」

前の年の春、分割民営化でJRになる国鉄の電車に乗り、その時の思いを詠んだ歌です。鉄道が開業した明治天皇の治世を思いながら、消えゆく国鉄を懐かしんだのでしょうか。昭和天皇は体調に配慮してこの歌会始を欠席しています。奇しくもそれが昭和最後の歌会始になりました。

全国巡幸の移動距離は3万3千キロに上ります。それは昭和天皇が「人間天皇」として国民の中へと入っていった足跡です。名古屋ではもみくちゃになって靴を踏まれ、大阪では群衆が殺到してMP(憲兵)が威嚇で発砲したこともありました。

蒸気機関車の「C57」、電気機関車の「EF58-61」……。お召し列車の先頭に立ってきた〝時代の証言者〟です。鉄道博物館で間近に見ながら、歴史になったお召し列車の時代に思いを馳せたいと思います。

(注)引用は平易な漢字・仮名遣いに直しました。

【略歴】井上茂男(いのうえ・しげお)日本テレビ客員解説員。

皇室ジャーナリスト。元読売新聞編集委員。1957年東京生まれ。読売新聞社会部の宮内庁担当として天皇皇后両陛下のご成婚や皇后さまの適応障害、愛子さまの成長などを取材。著書に『皇室ダイアリー』(中央公論新社)、『番記者が見た新天皇の素顔』(中公新書ラクレ)。