【解説】待ったなしの物流2024年問題 政府の「政策パッケージ」は解決策となるか? そして構想が進む新たな物流システムとは

今後、物流問題に対し何も対応しなかった場合、輸送できる貨物の量が2030年度には約34%も不足する可能性があるとされています。そうなった場合、消費者が当たり前のように受けている当日・翌日配達の宅配サービスなどが受けられなくなる可能性があり、私たちの生活に大きな影響が出てくることが予想されます。

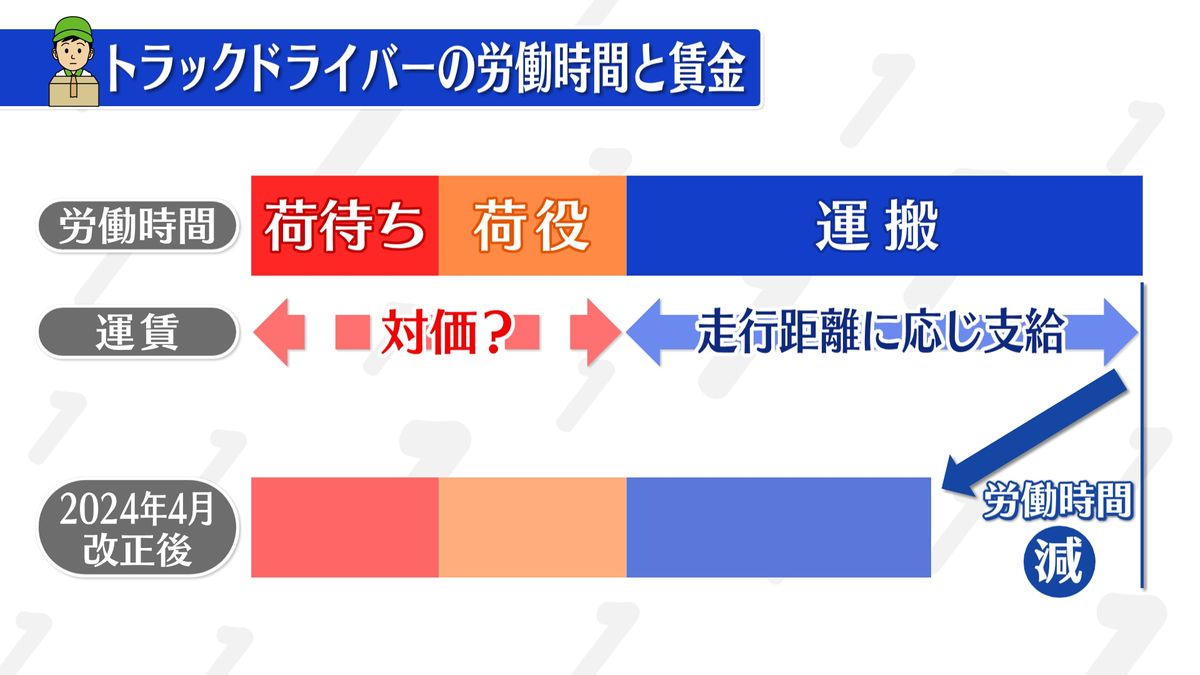

来年に迫る物流問題を受けて、政府は対策案を取りまとめた「政策パッケージ」を今年6月に発表。そこには、賃金の対応策としてそもそもの「トラックドライバーの賃金水準の向上」や「物流の効率化」などが記されています。

■「物流の効率化」どう進める? 広がる「混載」…カギは「業者間の連携」

「政策パッケージ」に記載されている対策案として「物流の効率化」が掲げられています。1回あたりに運搬する荷物の積載量を増やしたり、トラック以外の船や貨物列車などをより活用し物流の効率化を図るというものです。

1運行あたりの積載量を増やすための工夫として、荷主の間で協力して荷物を運ぶ「混載」という方法があります。例えば、8トンの水を運びたい荷主と2トンのカップ麺を運びたい荷主がいるとします。それぞれが積載量10トンのトラックで運ぶ場合、積載量が余ってしまします。そこで、荷主同士が協力して水8トンとカップ麺2トンを一緒に運ぶという方法です。現在、大手の荷主企業はこの「混載」に取り組み始めています。

さらに、運送業者側でも荷物を効率的に運ぶ工夫が考えられています。

積載量の低さの要因の1つとして「帰り荷」の問題があります。荷物を運ぶ場合、目的地へと向かう際の積載量は多くても、目的地から帰る際に荷台にほとんど荷物が積まれていないという状況があります。

そこで、考えられているのが「途中で荷物を入れ替える」という方法です。例えば、北海道から東京へ魚を運ぶトラックと、東京から北海道へ向かう医薬品を運ぶトラックが、中間地点で荷台を入れ替えてそれぞれの地点に戻るというものです。この場合、行きも帰りもたくさんの荷物を積んだ状態で輸送できます。