【解説】紛争の裏で軍需産業と大国が大儲け!?武器ビジネスその仕組みとは

ロシアによるウクライナ侵攻を受け、欧米各国は軍事予算の大幅な増額を発表し、多くの武器がウクライナに送られている。

紛争による犠牲者の数は増え続ける一方、武器を送り続けることで軍需産業や大国が儲かる仕組みが変わらない限り、世界各地の争いが収束する見通しは立たない。<国際部・内山瑞貴>

◇◇◇

■ウクライナは武器密売拠点?

ロシアのウクライナ侵攻から8か月。欧米を中心にウクライナへの巨額の軍事支援が続いていて、多くの武器が送りこまれている。

アメリカメディアによると、もともとウクライナはヨーロッパ最大の武器密売拠点の一つとされ、現在の状況は、「闇市に先端兵器を無限に供給しているようなもの」として、遠く離れた紛争地でそれらの武器が使用されるのではとの懸念の声もあがっている。

■武器ビジネスの概要

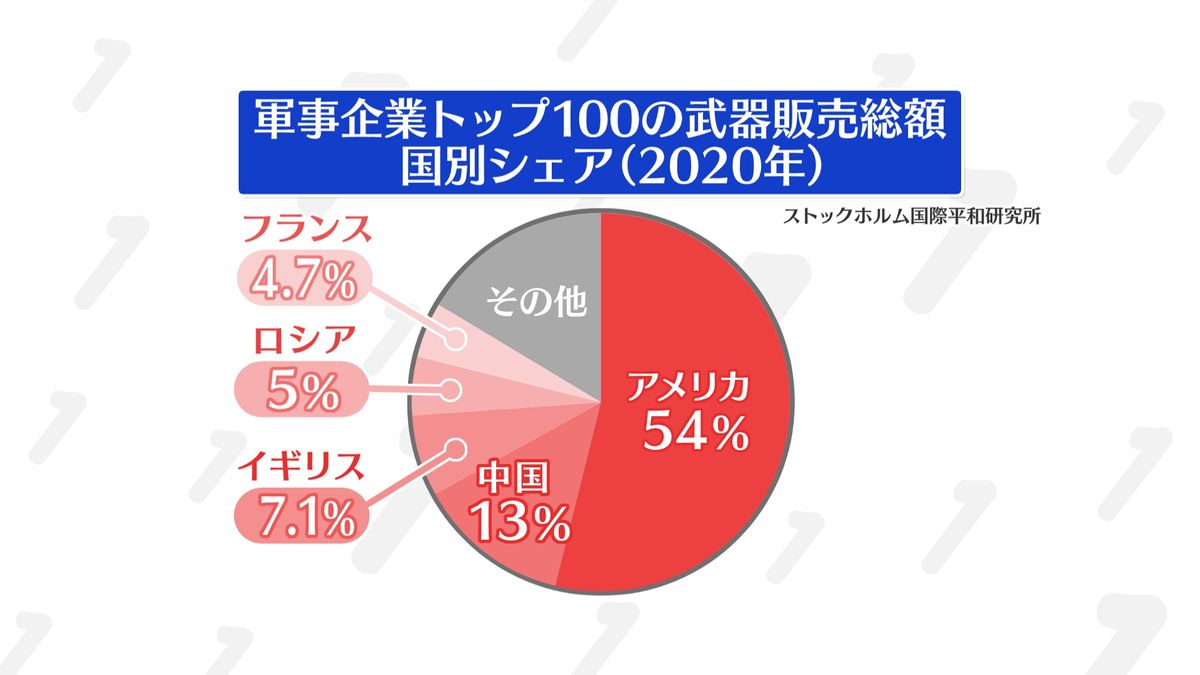

軍事企業トップ100の武器販売総額の国別シェアを見ると、アメリカが半分以上を占め、中国、イギリス、ロシア、フランスと続く。

ウクライナ侵攻初期の戦闘で多く投入された対戦車ミサイル「ジャベリン」や最近投入された高機動ロケット砲システムハイマースは主に米軍事会社レイセオン社やロッキード・マーチン社が製造している。

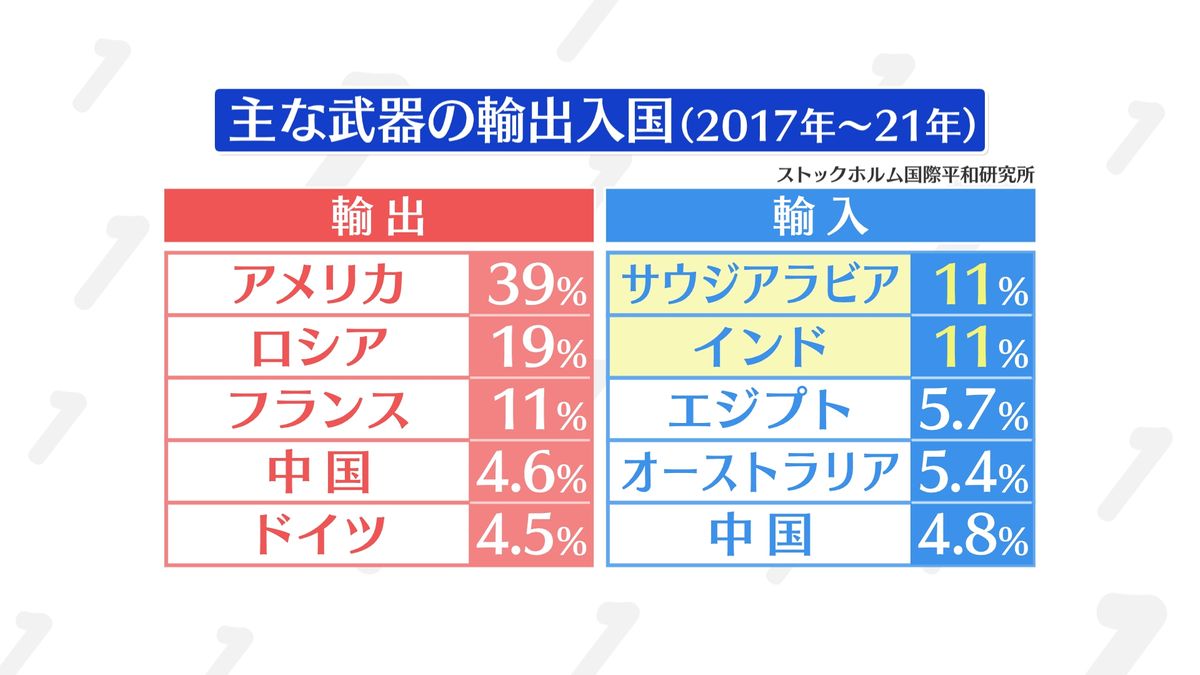

一方、世界の武器輸出入量を見ると、武器の販売額が多い国は海外にも多く輸出していることがわかる。

輸入国のトップはサウジアラビアとインドだ。では、こうした武器が実際に使われる紛争当事国はというと、

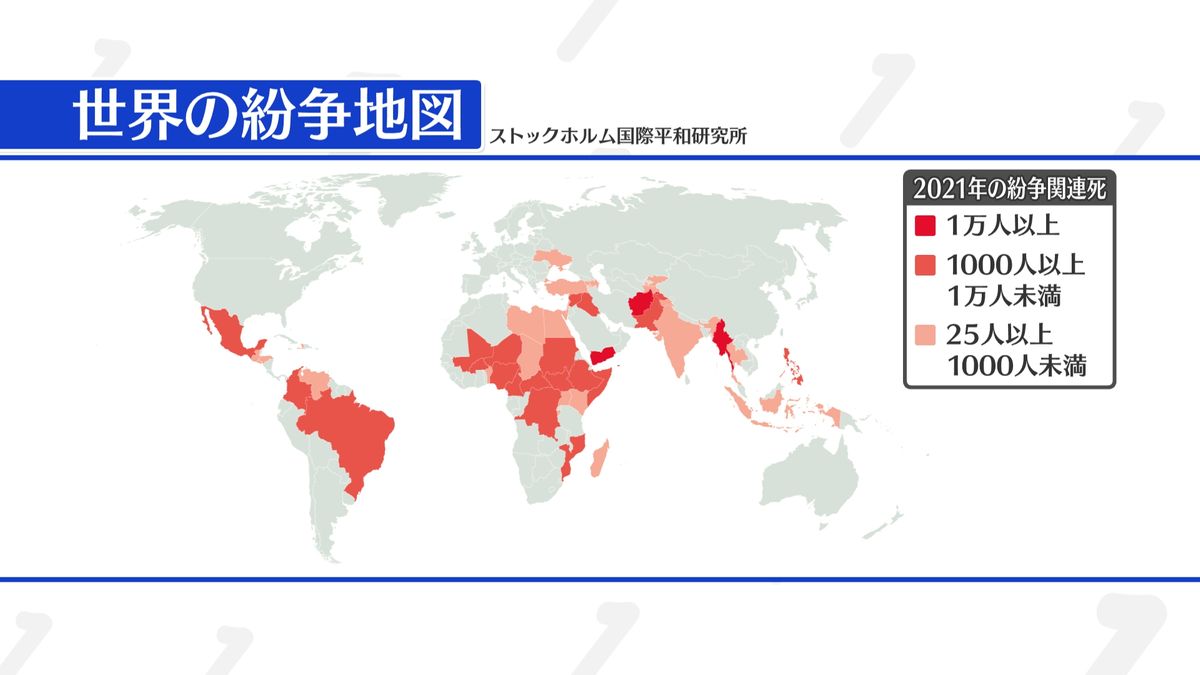

武器生産国の欧米ではなく、アフリカや中南米などに偏っている。

つまり、紛争当事国の大半は、自国では武器を作っておらず、武器をつくって輸出する「武器ビジネス」の存在によって紛争が可能になっている現状が見えてくる。

■武器ビジネスが終わらない理由

こうした武器ビジネスの隆盛の背景には何があるのか。最大の理由の一つは、「儲かるから」だ。

紛争の当事国に武器を輸出することで儲かるのは大手武器メーカーやその下請け企業だけに止まらない。軍事産業に直接かかわらない製鉄業や電子機器産業なども、武器の材料や部品の供給を通じて売上げが伸びる。

また最近では、GoogleなどのIT企業もAI技術を駆使した無人航空機による映像識別・解析に協力するなど、様々な形で紛争から利益を上げている。

さらに政治家にとってもメリットは大きい。規制緩和によって軍事企業が武器を販売・輸出しやすい環境を整備することで、地元の雇用創出や市民の支持獲得、さらには軍事企業からの政治献金も期待できる。