7か月経っても道は歪み家は傾き…復旧方法は示されず 液状化被害の町”内灘”の未来

住民たちが元の暮らしを取り戻すためには。かつて壊滅的な状況から復興を遂げた他県の事例をもとに町の未来を紐解きます。

ことし5月。

「はい三つありがと~」

「知っとる顔が多くて楽しい」

「子供たち来たいって言うてるんでちょっとみんなで」

この日、内灘町で開かれたのは地域の交流イベント。ただ、笑顔で近況を語り合う住民のほとんどは…

「今西荒屋住んでなくて、野々市の方ですんでます」

「自分は白帆台の方の仮設住宅の方に住んでます」

ここは能登半島地震の震源からおよそ100キロ離れた内灘町の北部。およそ300世帯、700人あまりが生活していた西荒屋地区。

元日に発生した地震では深刻な液状化現象が地区を襲いました。

上下に大きく波打った道路。至る所で傾いた建物…

内灘町はことし3月、西荒屋を含む6つの被災地区で住民説明会を開きましたが…

「おっしゃりたいことはわかるが本当に情報が届いていないと一番言いたい!」

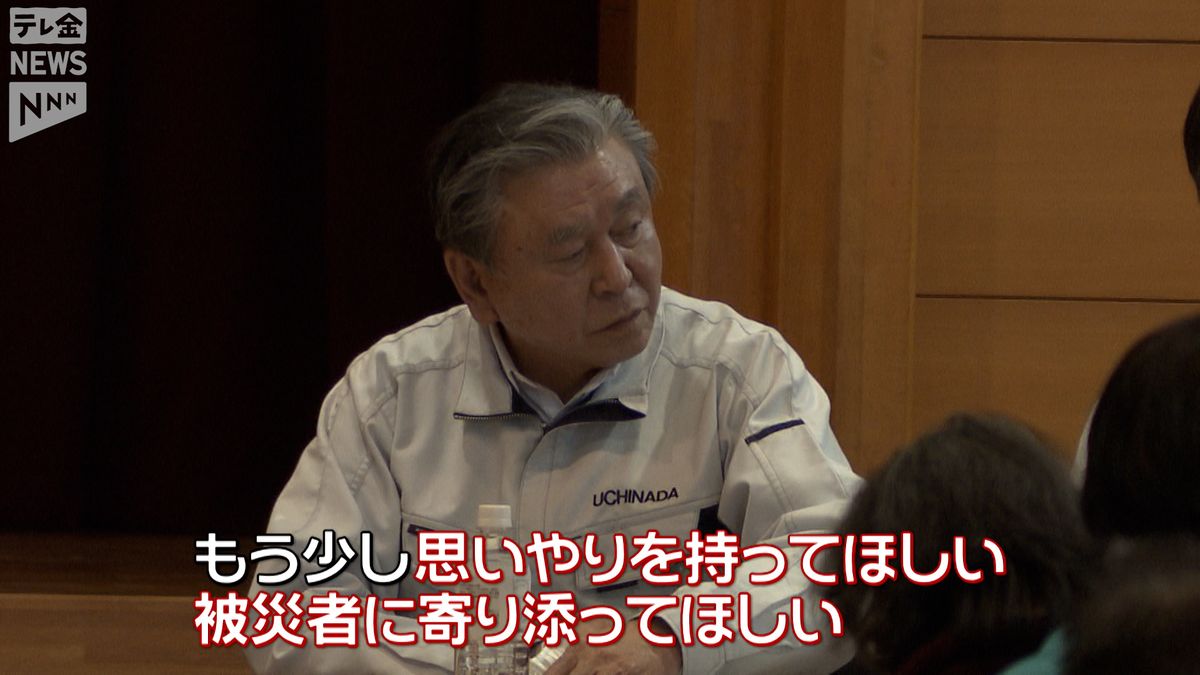

「もう少し思いやりを持ってほしい。被災者に寄り添ってほしい」

地震から7か月がたった今も道路は歪んだまま…今後の具体的な復旧方法などもいまだに示されていません。

地区に残った住民たちは自主的に復興委員会を立ち上げ、町をどう再建していくか、話し合いを続けています。

住民:

「今だって出てった人戻るかわからんてそんな人ばっかりやがいね」

内灘町西荒屋区・黒田邦彦 区長:

「みんな時間がたてばたつほど人口減というかこの地を離れていきますので」

震源から離れているにも関わらずなぜ、これほどまでの被害となったのか。地盤工学の専門家、金沢大学の小林俊一教授は内灘町の地質にその理由があると話します。

金沢大学 理工研究域 地球社会基盤学系・小林俊一 准教授:

「基本的には全部砂です。いろんな石が混じったりしてるのは、その例えばいろんな物を作るときに人間が入れてしまったわけで、基本的には本当の砂の塊が内灘の砂丘を形成しているので」