“不治の病”から8割が治る時代に…でも「退院しても終わりじゃない」小児がんの子どもたちのリアル #令和の子 #令和の親

かつては“不治の病”とも言われた「小児がん」。国内では15歳未満の子どものうち、年間約2000人が新たに小児がんと診断されています。子どもの病気による死因としては依然として最も多いものの、医療の進歩によって約8割が治るようになったと言われています。

その一方で、小児がん患者は治療を終えてからの人生が長く、抗がん剤や放射線治療による「副作用」のみならず、成⻑や時間の経過に伴って起こる「晩期合併症」が大きな課題となっています。

退院が見えてきた時に手足と目の神経が麻痺 ヒカリさん(11歳)のケース

愛媛県宇和島市在住の小学5年生、ヒカリさん(11歳・仮名)は、2022年12月に急性骨髄性白血病と診断され、県立中央病院に入院。翌年7月、抗がん剤治療の影響で感染症を引き起こし、右の手足が麻痺してうまく動かせなくなりました。

また、左目の神経の麻痺で、物が二重に見える症状も出たといいます。

その後リハビリを重ね、自身で歩けるようにまで回復したことで退院しましたが、現在も治療の影響で時々足が痛み、体のダルさが抜けない状態が続いています。

晩期合併症と闘いながら…「病気の子どもたちを支えたい」先生は“小児がんサバイバー”

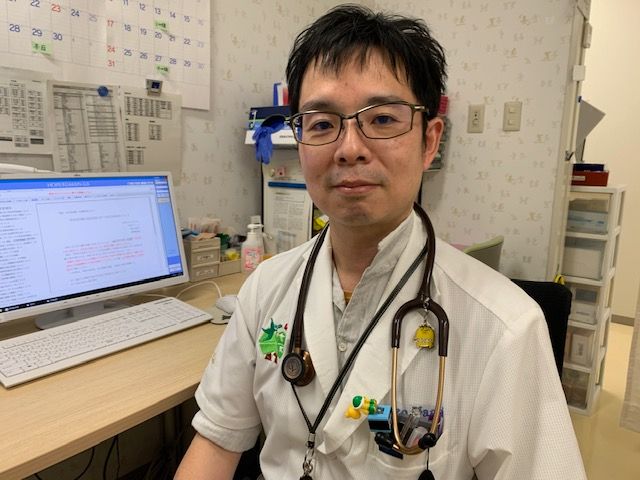

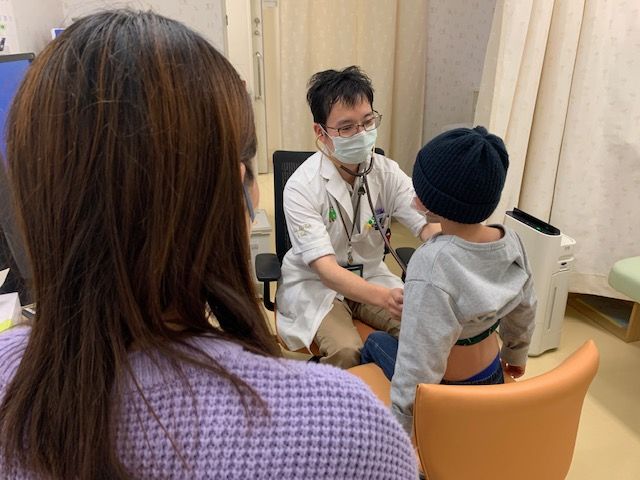

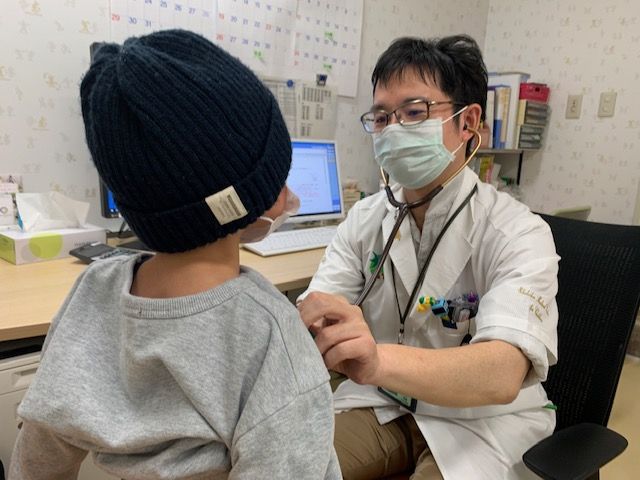

2024年1月現在、愛媛県立中央病院には、生後8か月から14歳まで12人の小児がん患者がいます。通常8か月から10か月間の入院治療を経て、長期間の通院生活を送る子どもたち。診察に当たるのは、小児がんを専門とする小児科医・永井功造さん(46)です。

愛媛県大洲市出身の永井医師は香川や佐賀での病院勤務、アメリカへの研究留学を経て、2022年4月、県立中央病院に赴任しました。

実は、永井医師自身も小児がん経験者。6歳の時に急性骨髄性白血病と診断されました。当時、この病気が治る確率は2、3割程度で、両親からは病名も知らされていませんでした。それでも2年間の入退院を繰り返し、病気を克服しました。この闘病経験から医師を志すようになったといいます。

「幸いにも病気が治り、中学生の頃から医師を目指しましたが、その後自分の病気は小児がんだったと知り、自分も子どもたちの病気を治す立場となってお返しをしたいと思いました」

また永井医師は、がん治療を終えた後に起こる「晩期合併症」を発症した経験も持っています。治療の際に受けた輸血の影響で、高校生のときにC型肝炎になり、その後二次がん(精巣腫瘍)も発症しました。さらに、現在も軽度の心筋障害、不妊症を抱えています。

このうちC型肝炎は治療により35歳の時に完治し、手術や不妊治療を経て第一子も誕生しました。

「病気が治る目途が立った患者さんには、私自身も小児がん経験者であることを伝えています。治療を終えても、本人もご家族もその後の将来的な不安を抱えているんです。今の私を見て、仕事もきちんとできていると伝えることで少しでも安心につながれば」という永井医師に対し、ヒカリさんの母親・アキコさん(仮名)は「同じ病気を克服して、熱心に向き合ってくれる先生は私たちの希望にもなっています」と話します。

ヒカリさんも「永井先生は、この検査や治療が嫌だと言ったら『僕もそうだった』と寄り添って、一緒に考えてくれます。同じ病気だったから、私の不安な気持ちも分かってくれるんだなと。私も頑張って、将来はイラストレーターになるのが夢です」と目を輝かせていました。

退院すると元々通っていた保育園は定員いっぱいで… マサキくん(5歳)のケース

さらに、治療に向き合う小児がん患者にとって大きな課題となっているのが、退院後の「復園・復学」です。

現在、通院生活を送る伊予市在住のマサキくん(5歳・仮名)は、2023年2月に急性リンパ性白血病と診断されました。

8か月間の入院治療を経て10月に退院し、もともと通っていた保育園に戻ることを希望しましたが、市としては、過去に市立保育園で治療中の子どもを受け入れたことはなく、それが大きな不安材料でした。

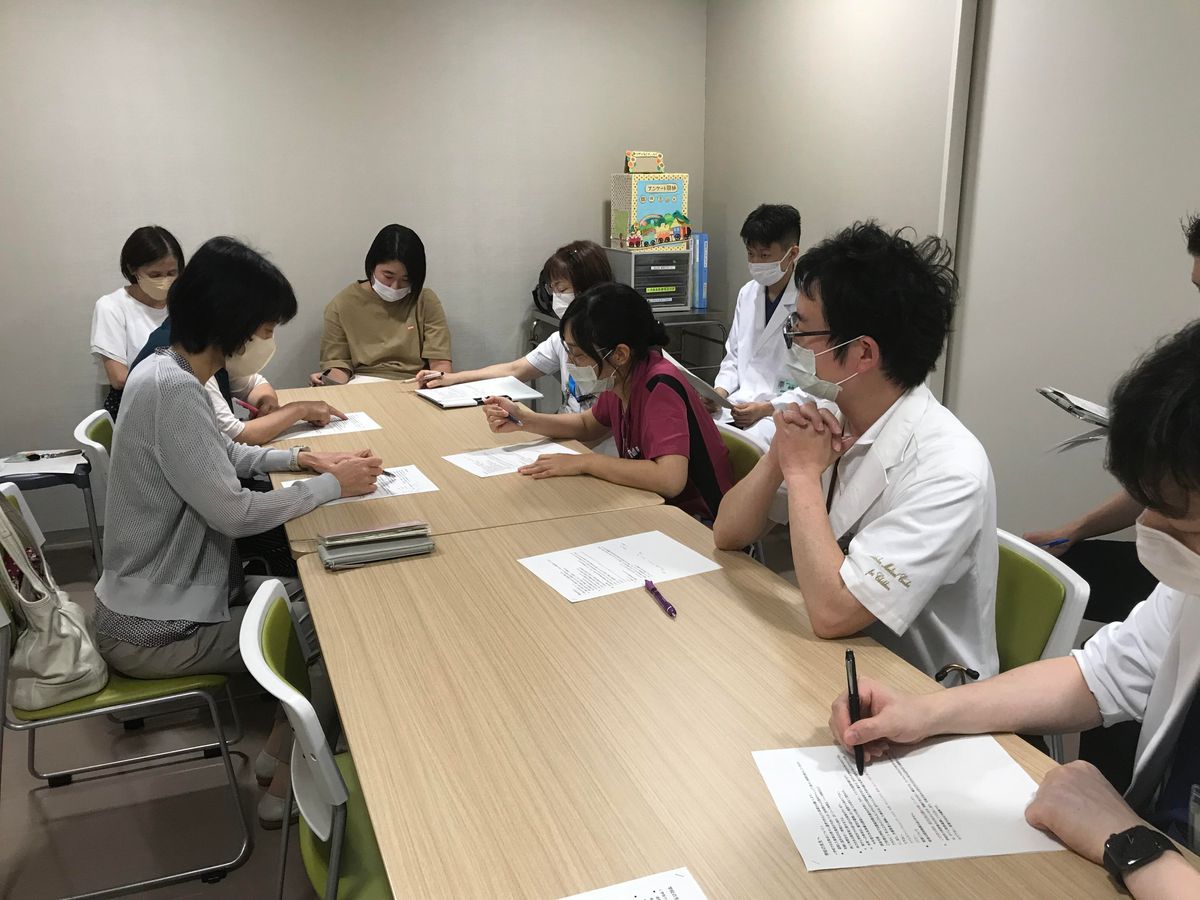

そこで永井医師は何とか元の保育園に戻れないかと、市と保育園との話し合いの場を設け、治療状況や保育園での対応について説明。「普段の生活の中で風邪などを引いても命に関わる心配はないこと。本人はマスクをするが周りの子どもたちには強制しないこと。水遊びはできないが、屋外で友達と遊ぶことはできること」など、一つ一つ確認していきました。

その後、マサキくんの母親・サチコさん(仮名)のもとには、検討を重ねた市から「元の保育園は園児数が多く、感染症などの不安もある。近くには幼稚園もあるので、そこであれば人数も少ないしケアも行き届くのではないか」と提案があり、マサキくんは、今年1月からその幼稚園に通っています。

伊予市の子育て支援課の担当者は「マサキくんを元の保育所に戻してあげたい気持ちはあったのですが、そもそもこの保育所は定員を超えている状況でした。さらに、来年度大きな工事が入ることになっていて、床面積や子どもたちが使えるトイレの数も半分になってしまうのです。そういう状況も考慮した上で、人数が少なく、元の保育所とも交流があり、延長保育を行っている近くの幼稚園を提案させていただきました」としています。

仕事も辞めて、マサキくんの闘病を見守ってきたサチコさんは。

「マサキも元の保育園でお友達と遊びたいとずっと言っていて、保育園も最後の年になるので本当は早く戻らせてあげたかったです。私も仕事に戻ろうと思っていましたが、いつになるか…まだ分からない状態です」

小児がん患者にとってハードルが高い「復学」 重要なのは保護者・学校・病院間の連携

永井医師は、義務教育である小学校や中学校ではこのような事態は起こらないとしつつも、患者がスムーズに復学できるようにするためには保護者と学校、病院間の連携が不可欠だといいます。

「入院した子どもと、元の学校の繋がりが途切れないことが何より大切。私たちが本人や保護者の不安や要望を聞いて、学校と情報を共有。クラスメイトに対しても正しく伝えてもらうようにしています。治療状況や学校生活での注意点についても説明し、受け入れる学校側の不安を解消することも必要です」

小児がん患者には、抗がん剤やステロイドなどの副作用による「免疫力の低下」「体力の低下」、顔のむくみや脱毛といった「容姿の変化」と、様々な影響が出てきます。患者の多くは、容姿が変わったことで、友達に驚かれないか、いじめられないか、勉強についていけるかなど、様々な不安を抱えています。患者が「自分の居場所がある」ことを確認しながら元の学校生活に戻っていけるよう、入院中も定期的にビデオ通話などでクラスメイトと交流する機会を持つことも大切です。

前述のヒカリさんも、容姿が変化したことで、学校に戻った当初は友達に会うのも怖く、保健室登校から始めたといいます。

しかし本人の意向を確認したうえで、ウィッグを付けていることを事前に先生がクラスメイトに説明。また、階段の上り下りの負担を減らすため教室を2階から1階に移動したほか、母親が車で送迎することを認める、などの配慮もあり今では毎日教室に通えるようになりました。

ヒカリさん:

「入院中も誕生日に友達がお祝い動画を送ってくれたり、zoomで授業に参加させてもらったりしたことは嬉しかったです。ただ、今は自分だけ親に送り迎えとかしてもらって、周りからは『ズルいな』と思われているだろうな…と思うこともあります」

「退院し登校=病気が完治した」ではない 目に見えないツラさを抱えていることも

永井医師は「患者が退院して登校できるようになったとしても、それは病気が完治した、元気になったというわけではない」と強調します。

「免疫力や体力の低下といった影響は目に見えにくく、単にサボっている、根性がないと勘違いされがちです。私自身、復学後は体力がついていかず、スポーツでクラスメイトの足を引っ張ることがとても辛かったです。負い目を感じる子どもは、周囲に気を遣い、みんなと同じように活動しようと無理をする傾向があります。学校のお友達には正しく病気のことを理解し、優しく受け入れてほしい。先生方には、正しい理解と配慮をしつつも、できるだけ色々な経験や挑戦をさせてあげて頂きたいです」

毎年、全国で約2000人の子どもたちが新たに小児がんと診断され、成長し大人になっていく小児がん経験者は増加の一途を辿っています。現在、20~30代の700~1000人に1人は小児がん経験者であるとも言われています。子どもたちが退院し治療を終えてからも、学校や社会復帰をする上での困難を強いられないよう、ライフステージにあった支援と周りの理解が求められています。

(取材・文 / 津野紗也佳)

※この記事は、南海放送報道部とYahoo!ニュースによる共同連携企画です。