認知症の診断やケア 当事者参加のシンポジウム

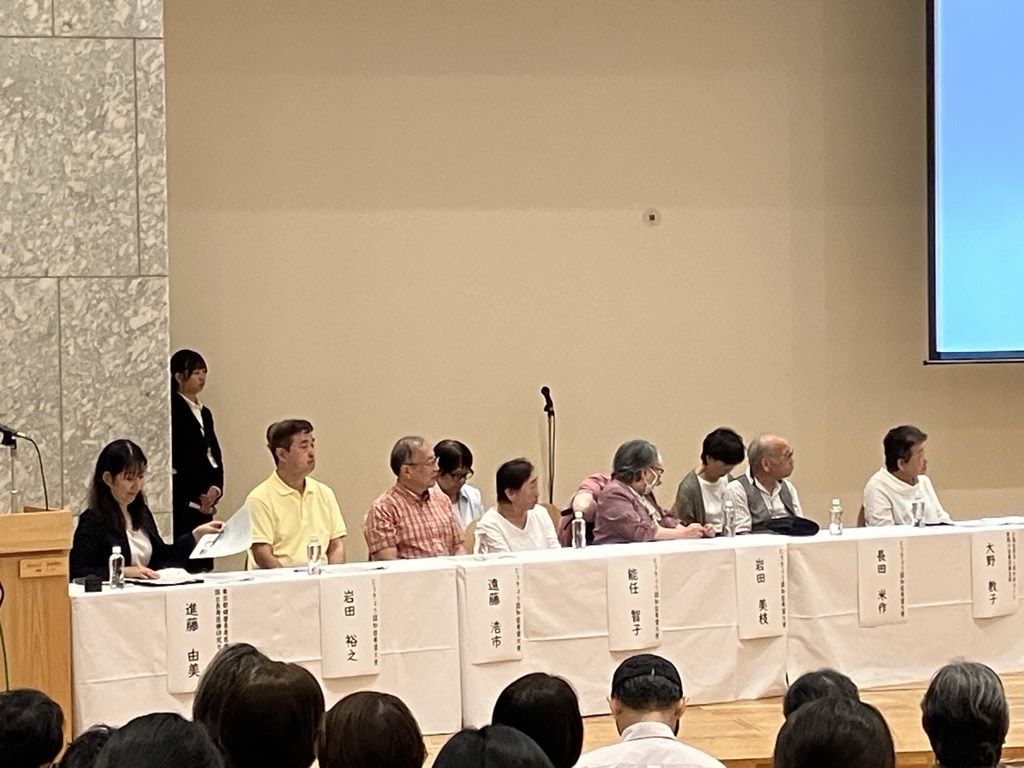

9月21日の「世界アルツハイマーデー」を前に、認知症について患者とともに話し合うシンポジウムが17日、東京都内で開かれ、診断や支援のあり方、患者や家族の声を聞くことの重要性などが話し合われました。

東京都のシンポジウムには、とうきょう認知症希望大使(認知症の当事者)や家族、研究者らが登壇しました。

認知症当事者の長田米作さんは、「認知症だと診断されると、こもりがちになってしまうが、外に出ましょう。私は地域包括支援センターの音楽や体操のクラブに毎週参加し、希望を持って生活している。長生きしたい」と話しました。

また、家族の立場からは、認知症の人と家族の会東京都支部の大野教子さんが「認知症の本人と家族の支援が車の両輪だ。孤立しないで専門職とつながって、当事者や家族がその思いを発信することがはじめの一歩だ」と、当事者や家族が声をあげることや、それを聞くことの重要性を強調しました。

順天堂東京江東高齢者医療センターメンタル・クリニック教授の柴田展人医師は、「日本にはおよそ400万人以上、認知症の患者がいて、65歳以上の人の10%にあたる。認知症には種類があり、6割程度がアルツハイマー病だ」と説明。「認知症と診断された後、働いている人もいるし、仲間もいる。本人はなかなか受診したがらないこともあるが、早めに診断を受けることが大事だ」と述べました。

そして、「認知症は、初期には本人も家族もなかなか気付きにくいことを理解してほしい。以前よりも便利なことが多くなり、日常生活の中で(何かができなくなる)変化を見つけるのが難しくなっている」と説明しました。

例えば、コンビニやレトルト食品、宅配のお弁当などがあることから、料理を作る場面で認知症の兆候を見つけるのが難しくなっているなどと解説。いつも一緒にいる人だけでなく、時々会う人が変化に気付くこともあると説明しました。

診断されるまでについて、若年性認知症の当事者である岩田裕之さんは「約10年前、46歳の時、会社の他の部の人や取引先から、最近言動がおかしいと言われた」と、いつも一緒にいない人が変化に気付いたと話しました。

「最初はうつ病と診断され、薬を処方された。しかし症状が重くなり、2年後に脳の検査をしてもらったら、若年性認知症と診断された」と診断の難しさを語りました。さらに、「認知症はアルツハイマー病だけではない。人によって症状が違い、できないこと、困りごとが違うので、一律でなく、本人や家族の話を聞いて、個別のニーズに沿ったサポートが受けられることが大切だ」と訴えました。

また、認知症当事者の能任智子さんは「人から変だといわれ、自分も変だと思って色々な病院にいったけど、64歳から診断まで3年かかった」と涙ながらに語りました。

シンポジウムの後半では、東京都が進めている認知症ケア(日本版BPSDケアプログラム)について、東京都医学総合研究所社会健康医学研究センターの西田淳志センター長が解説しました。

このプログラムは昨年度、都内45の自治体で導入されていて、そのポイントは、認知症の人の怒りや不安、妄想といった行動・心理症状を「不可解な問題行動」と見なさないことだと述べました。

そうした行動を抗精神病薬などで抑えるのではなく、行動の背景にある「満たされていないニーズ」を見つけ、それを満たすケアや環境の調整を行うことが重要だと説明しました。

そして、介護従事者は統一した視点で、チームで統一したケアを行うこと、さらに「ケアのやりっぱなし」ではなく、チームで試行錯誤のプロセスを構造化することが必要で、その仕組みを開発したということです。

このプログラムを導入するには4時間ほどのeラーニング研修などを受講する必要があり、オンラインシステムに様々な情報を入力することで、認知症の人の不安など行動・心理症状を数値化するということです。

東京都がこのプログラムを作る際、参考にしたスウェーデンの先行事例を、スウェーデンのリンシェーピン大学のカタリナ・ナッガ教授が説明しました。

ナッガ教授によると、スウェーデンで、認知症の行動・心理症状を引き起こすきっかけを調べたところ、身体的な痛みが多かったということです。

ナッガ教授は「認知症の人は体の痛みを言葉で伝えられないために、不安を表す、興奮という行動を起こすことがあるので、介護する側がそれをしっかりと理解することが必要だ」と述べました。

また、症状の改善がみられた例について、何を行ったのか、介護従事者に聞くと、痛みの尺度を使って痛みをわかりやすくした、痛みがない状態にした、よい環境を提供した、チームワークを改善した、といったことが行われていたということです。

そして、このプログラムによって、認知症の人の行動・心理症状が3分の1ぐらい減少したというデータがあり、生活の向上につながったと説明しました。

ナッガ教授は「この認知症ケアプログラムは、我々に独自の視点をもたらす。“人を中心に据えたケア”を理解すること、また、認知症の人の行動の背景にある満たされないニーズを特定することが極めて重要だ」と強調しました。

これをうけて、東京都地域密着型サービス協議会の井上信太郎さんは介護職として発言し、「私たちが気付かない痛みや皮膚の症状で認知症の人が困っておられることに、このプログラムを進めていく上で初めて気がついた。我々は、認知症当事者と大切なパートナーでありたいが、すべての思いを理解するにはまだ課題がある。当事者が気持ちをしっかり伝えていく場が必要だ」「誰もが認知症の経験をする可能性がある。認知症の方が地域で当たり前にいられる、特別扱いされないことがとても大事だ」と述べました。

認知症当事者の長田米作さんは、「皆さんと顔を合わせて話すことが大切だ。こもりがちの人がいたら、誘ってあげてください」と呼びかけました。

シンポジウムは、当事者も介護従事者も仲間を作って、ともに取り組んでいくことがとても重要だと共有して終了しました。