【専門家解説】緊迫するガザ情勢の行方… イスラエル軍の狙いは?【バンキシャ!】

パレスチナ自治区ガザ地区への地上侵攻が迫っています。イスラエル軍は「広範な攻撃計画を準備している」としていて緊張は高まる一方です。「ガザは決して元の姿には戻らないだろう」──そう警告したイスラエル。侵攻に踏み切れば甚大な被害が…。ガザ地区でいま何が起きようとしているのか?中東情勢が専門の慶応大学・田中浩一郎教授に話を聞きました。【バンキシャ!】

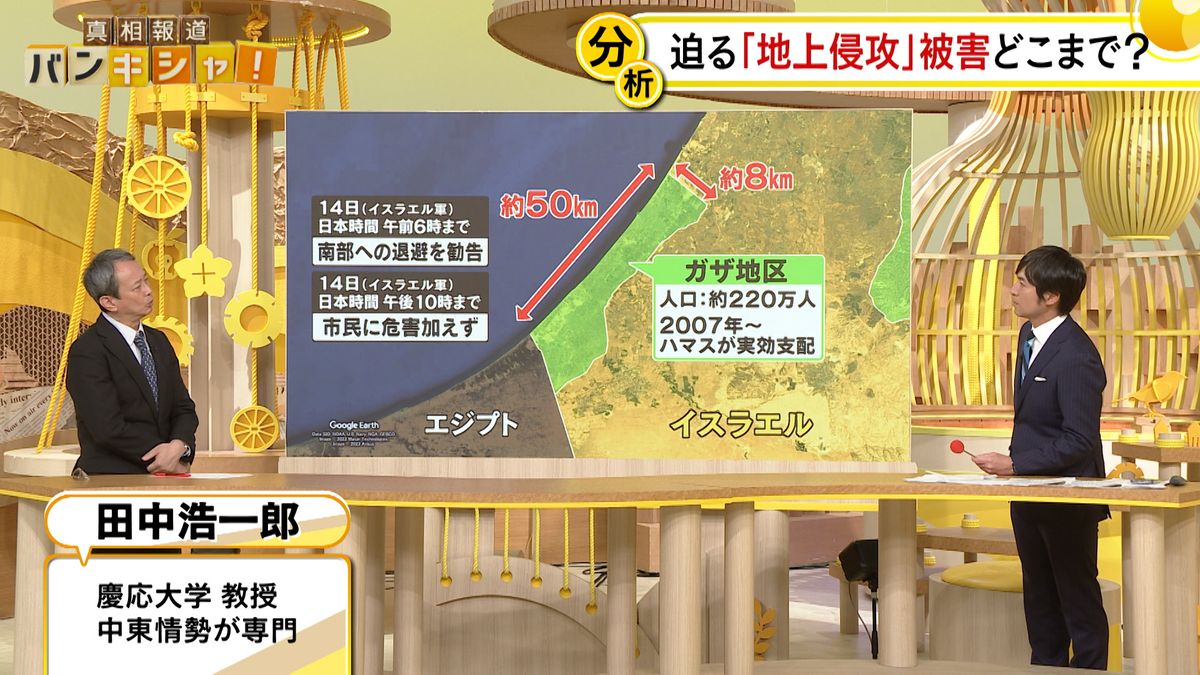

パレスチナ自治区ガザ地区は幅8キロ、長さは50キロほどで、東京23区の6割ほどの面積に約220万人が暮らしています。イスラエルへの大規模攻撃を行ったイスラム組織「ハマス」が、2007年から実効支配をしています。そうした中、イスラエル軍は13日、ガザ地区の住民に対し24時間以内に南部に退避するよう警告しました。日本時間14日午前6時にその期限が過ぎましたが、その後、南部への避難勧告を延長し、午後10時までは危害を加えないとしました。

──このイスラエル軍の呼びかけはどういったことを意味しているのでしょうか。

田中教授

「一つは人道的な配慮を怠っていないという、ある種のアリバイづくりみたいなもの。もちろんこれをやっていく間でも、実際には空爆をやっていますので、完全に安全な状態で人々が暮らせる、あるいは退避ができるということを保証するものでもない」

──イスラエル軍はガザ北部から南部への退避を呼びかけていますが、これはどういうことを意味しているのでしょうか?

田中教授

「人を南に避難させることで、いなくなった人たちは市民だということ。市民を攻撃する意図がないことを示したい。それから、イスラエルの主要都市はガザの北部からよりロケット弾の射程に入るところにありますので、ここをできるだけ再攻撃させないように、あるいは、受けても届かないようなところまで攻撃能力を後退させたいということ。逆にいうと、北部を徹底的に叩くということを狙っている。もう一つ加えると、このように攻撃を加えることによって、ハマスの中での連絡網が寸断もされますが、緊急的に連絡を取り合うことにもなりますので、それらの情報収集して、人質がどこにいるかとか、場合によっては幹部がどこに潜んでいるかとか、そういった情報を取るために部分的な攻撃を仕掛けていることを忘れてはならない」

──地上侵攻のタイミングはいつになるとみていますか?

田中教授

「十分準備はできていると思うんですけども、人質の問題、それから国際社会側からの慎重姿勢などが徐々に出てきているので、踏み切るのに決断を要するような状況になってきていると思います。ですが、状況から考えるといつ起きてもおかしくない。なぜかというと、時間をかければかけるほど、ハマスの方に再攻撃をするための体制の立て直しの機会も与えてしまいますので、これはあまりよろしくない。それから人質を取られているわけですが、ガザに対する、いわゆるライフラインの遮断を行っている以上、人質の環境も相当悪くなっていくので、長い間これをやっていくわけにはいかない。遅かれ早かれ攻撃には踏み切るということになります」

──民間人の避難は間に合うのでしょうか。

田中教授

「国連もいろいろいっていますけれども、全く現実的ではない。100万人を超える人間を身の回りの品だけとはいえ、電車のような公共交通機関がないところ、ほぼ徒歩などを通じで移動をさせることの問題。それから行った先で彼らを受け入れるための設備があるわけでもない。もっとひどいところに、もっとひどい状態の人たちを押し込めるだけになるので、時間的にも間に合わないですし、行った先々で新しい問題をまた作り出すことになるだけです」

──地上侵攻が行われた場合に、イスラエル軍は何を最終目的にどういった攻撃を行うと考えられますか?

田中教授

「今回、ネタニヤフ首相もはっきり言っていますが、彼自身もこのような攻撃を受けてしまったということで、政治的な失態にもつながっています。ですから振り上げた拳を下ろさずにはいられない、どこに落とすかというと、ハマスに落とす。それは組織を徹底的に破壊すると。殲滅(せんめつ)するという言葉を使っていますが、その決意は変わらないと思います」

──“徹底的に殲滅(せんめつ)する”というのは、かなり大規模な攻撃が予想されますか?

田中教授

「空爆でかなりの領域を潰し、そのあとに反撃ができないことを見越した上で、戦車が投入されるということになると思います。今回ハマスの側が対戦車砲など、これまで持っていなかったような対戦車対策をしてきているので、その脅威を取り除かない限りは、イスラエル軍の地上部隊もそれなりの被害を被ることになってしまう」